[di Letizia Soriano]

“Quello che amiamo dei bambini e degli animali è che non fanno niente apposta, gli viene così. Noi costruiamo percorsi, mappe, progetti, luoghi, discorsi e loro spostano tutto, scavalcano, cavalcano, bucano, scassano, impilano, ci disfano e ci rinascono.”

Chandra Livia Candiani, Ma dove sono le parole?

I bambini della mia classe (è mia quella classe? sono miei quei bambini?) vanno e vengono da un mese all'altro, ritornano al loro paese, arrivano in Italia e poi vanno in Germania, a Forlì, in Francia. Qualcuno scrive che tornerà, non tornano mai. Quando li saluto, dico: "Arrivederci, buon viaggio!" e poi di loro non so più niente. Se qualcuno mi chiede: "Quanti bambini hai in classe?" io non so mai cosa rispondere. Sulla carta sono ventuno, in aula un numero variabile, nella mia testa una cinquantina. Quando faccio l'appello e dico: "Chi manca oggi?" gli altri mi ricordano i nomi. "Ah, è vero, ma lui che fine avrà fatto?" e un minuto dopo mi sono già dimenticata perché ne sono arrivati altri due che se ne stanno lì immobili a guardarmi come fossi un'extraterrestre. Gli occhi di quelli che arrivano sono gli stessi di quelli che se ne vanno. Nello stesso momento, ma da un'altra parte del mondo.

I bambini che arrivano sono molto strani: non usano i calzini, non tengono le penne nell'astuccio, non vogliono disegnare. Stanno fermi tutto il tempo. Un bambino che sta fermo è uno strazio, un problema gigantesco, un'inquietudine senza fine. Non tirano fuori la merenda, non mangiano insieme agli altri. Non vanno nemmeno in bagno perché non sanno dov'è. Rimangono tutto il giorno aggrappati al banco. Sembra che non sappiano neppure il loro nome. Certe volte lo dicono piano a quelli già arrivati che poi traducono, all'inizio con la lingua dei bambini, poi con voce da maestra.

La scuola è una bocca gigante, le aule i denti che li masticheranno.

Li vedo questi pensieri sui visi delle mamme, la mattina, quando li consegnano alle fauci. Sono donne silenziose, senza voce anche loro, dicono solo di sì con la testa. Danno un bacio e sorridono, ci salutano abbassando lo sguardo. Hanno gli occhi pieni di paura. Del viaggio che hanno fatto, delle persone che hanno incontrato, delle parole che non capiscono. Lo sanno che i loro figli non li vuole nessuno, né la scuola, né il doposcuola, né l'extrascuola, nemmeno la cartoleria. Io passo tanto tempo al telefono: "Avrei questo bambino, parla poco la lingua, ma ha voglia di imparare, può venire a fare i compiti?" Tutti preferiscono quelli che hanno già imparato. Certe volte li prendono, ma poi mi dicono: "Eh, ma qui da noi non è il posto giusto" e ricominciano le telefonate. Nelle riunioni con le altre maestre io sono la maestra che arriva, il capitano degli extraterrestri. Mi guardano con compassione mentre mostrano certi quaderni scintillanti: "Ma tu come fai con la classe portodimare?" chiedono con la bocca a forma di disgusto. Io nascondo sotto il tavolo i quaderni a mozziconi, con le schede staccate e le pagine scarabocchiate dai fratelli più piccoli. Dico sempre che li ho dimenticati.

Gli amici nascosti di Cecilia Bartoli, Guido Scarabottolo

Poi arriva un giorno che sembra un giorno come un altro, e invece è il loro giorno. Li vedo tirare fuori la merenda e mangiarla con gli altri. Li vedo correre per il corridoio, giù per le scale, fino in cortile. Li vedo prendere dalla cartella due quaderni: uno a righe e uno a quadretti. Li vedo aprire un astuccio pieno di colori. Li vedo avvicinarsi di nascosto, strofinare la testa contro il mio braccio. Dura solo un secondo; quando mi giro, sono già andati via. E sento che quella disperazione iniziale, quella rabbia, quella brutta domanda: "Ma perché siete venuti proprio qui? Ma io adesso come devo fare?" è svanita, è evaporata, si è dissolta.

Quando è successo?

Forse il giorno in cui è Sel è arrivata con i suoi quaderni di arabo. Lo studia la domenica mattina. Mi aveva promesso di portarli e si è ricordata. Ogni tanto le chiedo di farmelo ascoltare perché sono suoni a cui voglio bene. Quando lei parla, io torno in Palestina, dalle mie maestre brave, a quei giorni lontani. È un canto che mi rilassa e un po’ mi rattrista. Sel ha iniziato a scrivere alla lavagna e nel frattempo pronunciava le lettere a mezza voce.

La sentivo mentre preparavamo il cerchio, ma lei non arrivava, continuava a scrivere. A un certo punto si è fermata e ha detto: "Maestra, lo sai che questa lettera suona in modi diversi? Cambia se la metto all’inizio, in mezzo o alla fine della parola."

Non avevo mai visto una bambina padroneggiare l’alfabeto di un’altra lingua. Alcuni suoi compagni si sono avvicinati e hanno iniziato anche loro a scrivere. Un alfabeto diverso: quello bengalese. Poi tutti insieme hanno discusso e confrontato i segni che si somigliano, i suoni che formano. Parlavano e traducevano per me, cercavano di spiegare con molta pazienza: "Questa lettera si dice così, questa parola significa cosà". Io ho provato a ripetere qualcosa, sono scoppiati a ridere. Ci ho riprovato, ancora peggio. Mi hanno corretto magnanimi. Io li ho guardati e ho pensato: ma da dove arrivano questi suoni? Da dove li stanno tirando fuori? Dove li nascondono quando parlano l'italiano? Sono loro, ma non sono più loro, sono altri bambini, quelli dell'altro mondo, quelli del pianeta madrelingua, dell'asteroide casa, di cui io non so niente. Non c'è più nessuna fatica, nessuna tensione, ma una grande e gustosa soddisfazione nel sentire che per una volta questi due mondi si incontrano. E che questo accada a scuola.

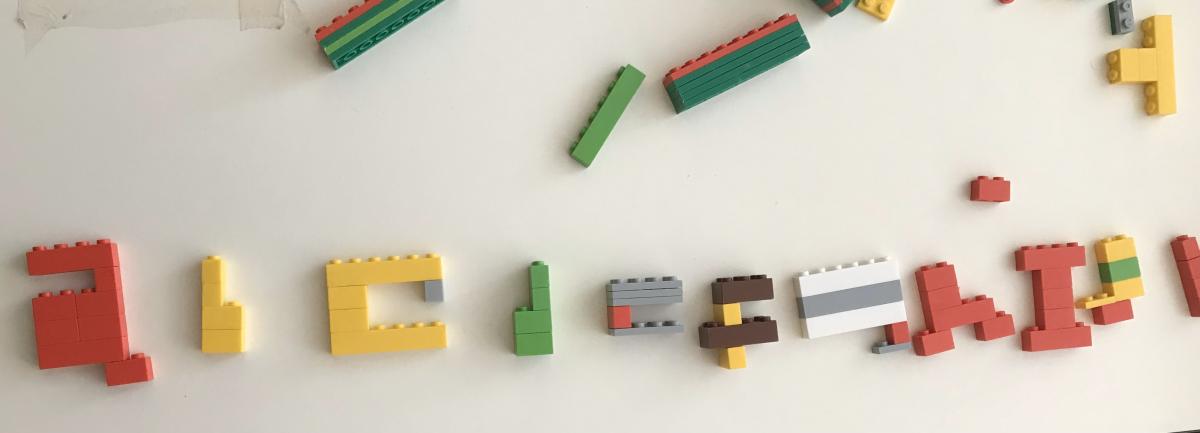

abecedario dei gesti del futuro, mare culturale urbano, 2018

O forse è successo durante le nostre chiacchiere di inizio anno, quando mi hanno raccontato le loro vacanze: Moa è stato male, malissimo, febbre e tosse e nessun dottore, gli è morto anche il gatto. Gli ho chiesto se ne avesse preso un altro e lui mi ha risposto di no, che il suo gatto era quello. Qualcuno è stato sempre a casa, a non fare niente, nessuna vacanza, nessuna gita fuori porta. Qualche volta con i genitori al centro commerciale. Molti hanno fatto i compiti e guardato la tv. Altri sono stati ai videogiochi. Riha racconta che è andato due giorni in vacanza dal fratello più grande. Abita due vie più in là. Nus che ha fatto sempre pensieri strani, brutti, ha pensato a cose tristi, ma non vuole dircele; Adam ha imparato a cuocere la pasta e a piegarsi i vestiti: gliel’ha insegnato sua sorella mentre i suoi erano a lavorare. Thi ha detto che la mamma piangeva sempre perché la nonna era morta e non potevano andare in Senegal a vederla. E poi che vorrebbe partire per il Canada, con lei e il suo fratellino. C’era anche molto silenzio tra un racconto e l’altro. Ci è servito per pensare.

Quel giorno ho deciso che bisognava lavorare sui nostri desideri, esprimerli con molta forza, scriverli, disegnarli, immaginarli per bene, sognare in grande con tutti i dettagli e, se serve, anche esagerare anche per coloro che di sogni non ne hanno più. “Come i senzatetto che non hanno neanche una casa” ha detto Sel.

Ho scoperto che sui sogni e sui desideri avevano le idee molto chiare:

Vorrei studiare di più e vorrei anche andare in Marocco a trovare i miei nonni.

Vorrei guardare le stelle.

Diventare il re della scrittura e un nuotatore di piscina.

Diventare grande.

Una vita felice.

Vorrei andare di più a scuola.

Diventare una scrittrice.

Che la scuola sia aperta anche il sabato e la domenica.

Una sorellina che è piccolina.

Che tutti abbiano una vita bella e divertente.

Che i senzatetto abbiano il necessario come l'acqua, il cibo,i vestiti e una casa.

Il mio desiderio è avere un dottore.

Per due anni ho ospitato il mondo intero nella mia classe: Pakistan, Marocco, Senegal, Repubblica Ceca, Albania, Macedonia, Ucraina, Bangladesh, Cina, Italia (anche se qualcuno non era d’accordo: “No maestra ma lui non è italiano, ha detto che viene dalla Puglia!”) il mare, il deserto, il burek, la tajine. Non è stato quasi mai semplice, ma mi sono fatta bastare anche il poco, il non abbastanza, perché vedevo quanta fatica poteva esserci nel tirare fuori e perché ricordavo la mia fatica, di quando lavoravo all’estero.

Ho scoperto feste lontane da quelle rosse del nostro calendario, ho imparato che quando finisce il Ramadan bisogna guardare la luna perché cominci la festa, che certi cugini si chiamano fratelli, che la maestra è ancora qualcuno da stare a sentire.

Abbiamo lavorato tanto, tantissimo, e la scuola è stato il luogo dell’emancipazione, dell’ascolto, dell’integrazione. Il luogo degli strumenti per comprendere i codici di una società sconosciuta, per imparare a capire questo nuovo mondo in cui, loro malgrado, sono arrivati, per aiutare la mamma a compilare quel modulo, per prendere un treno, per avere le parole da scambiarsi con gli altri. Anche con me.

Chandra Livia Candiani chiede: Ma dove sono le parole?

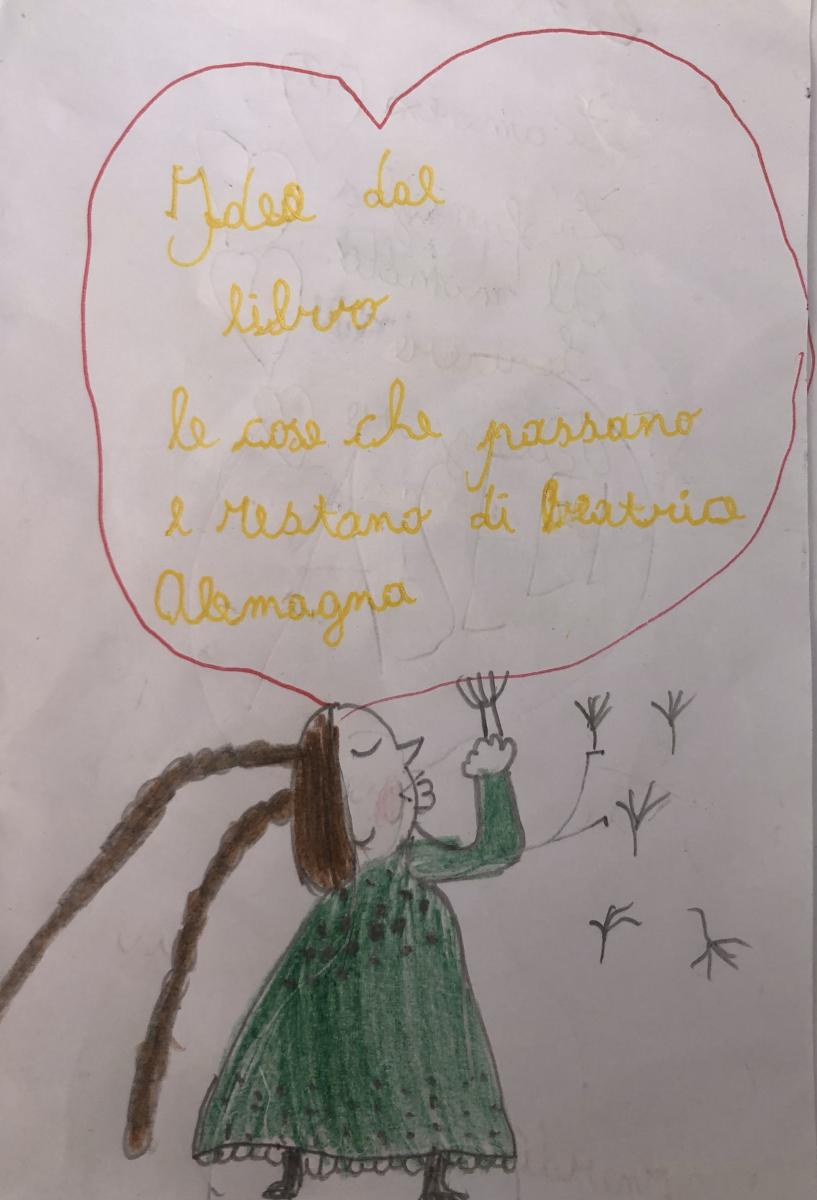

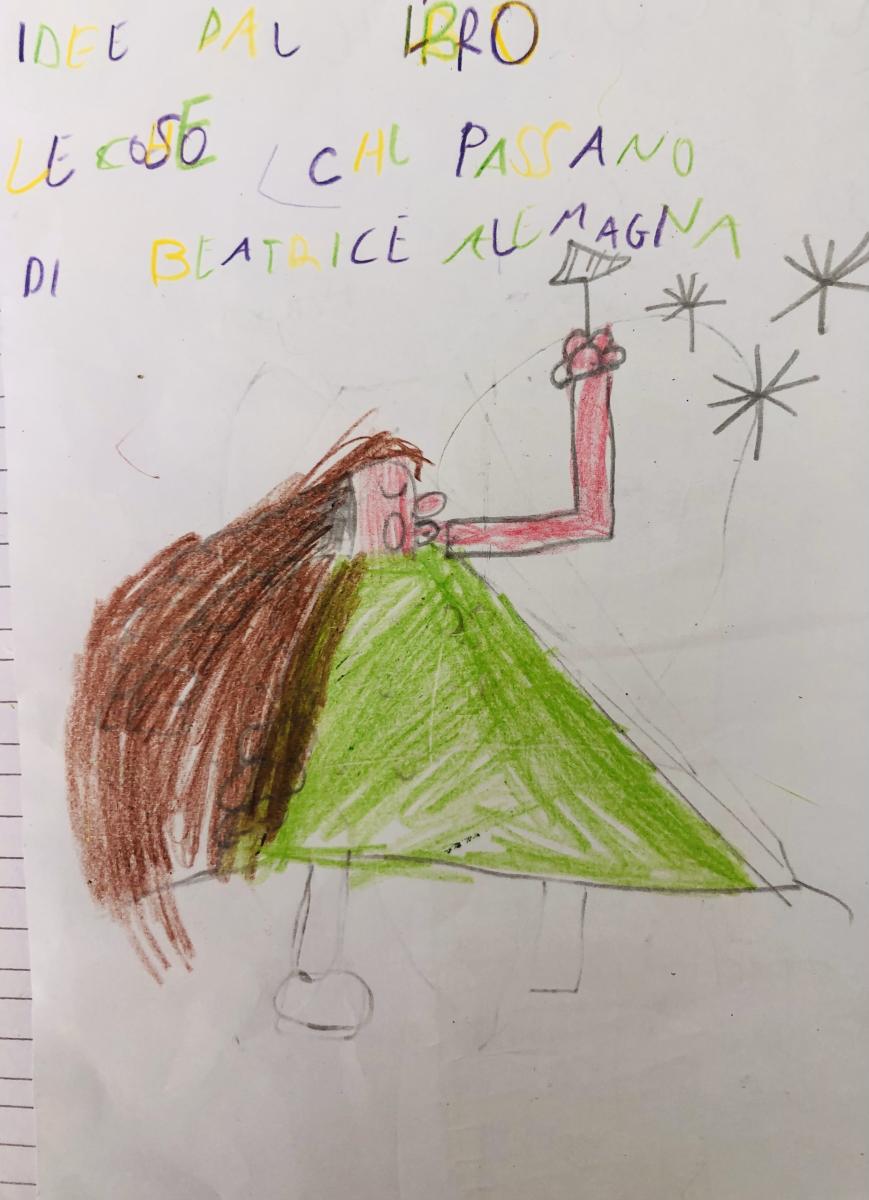

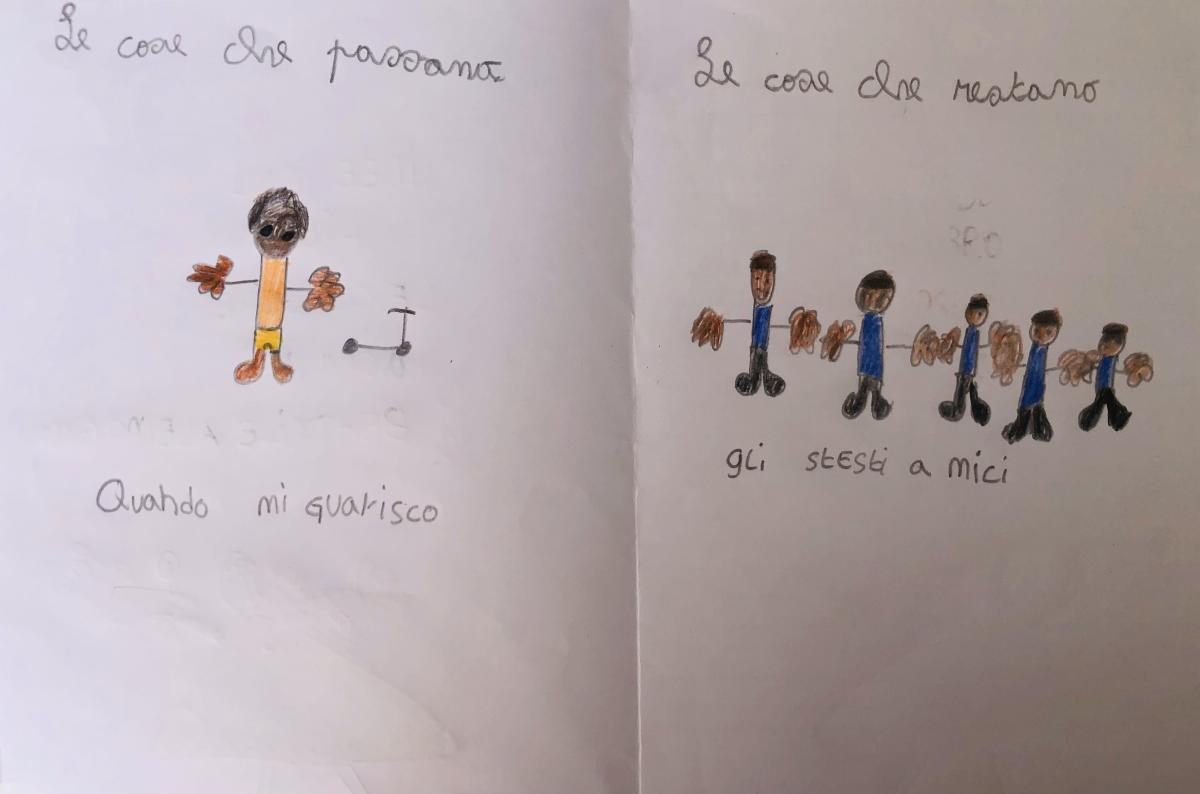

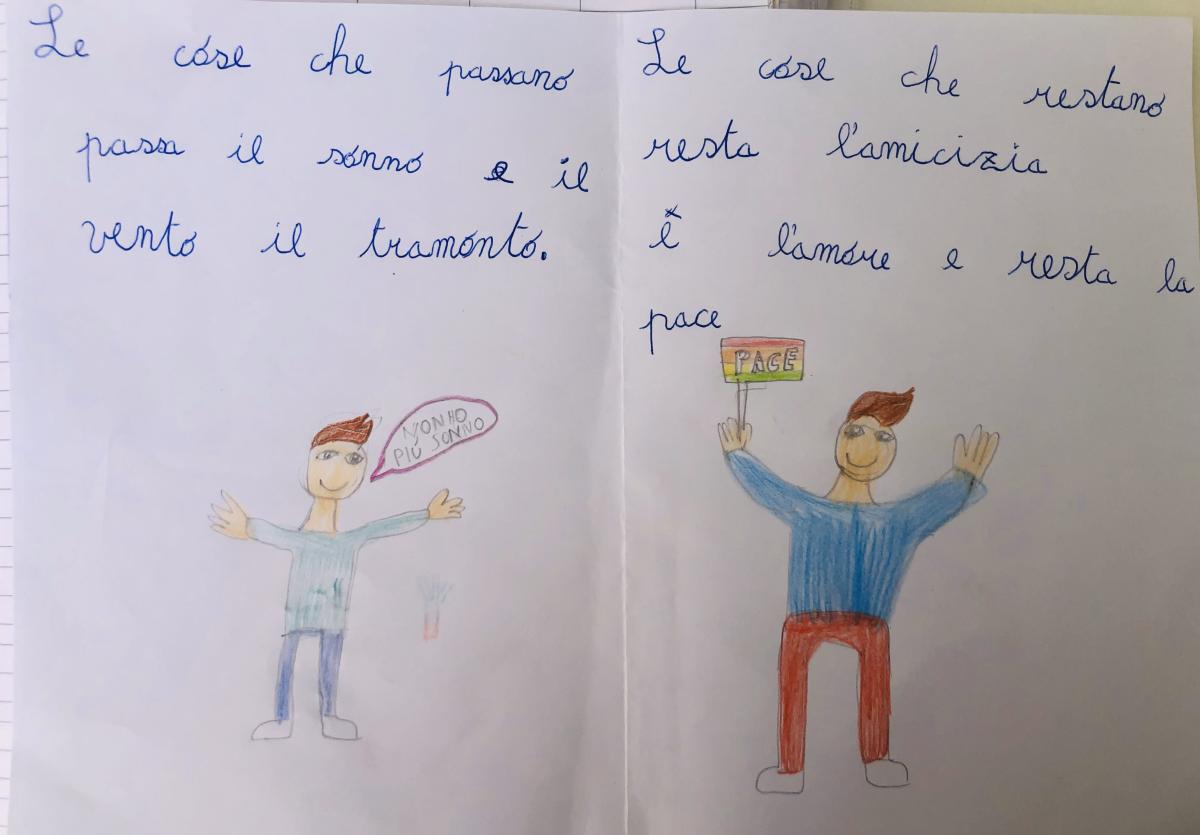

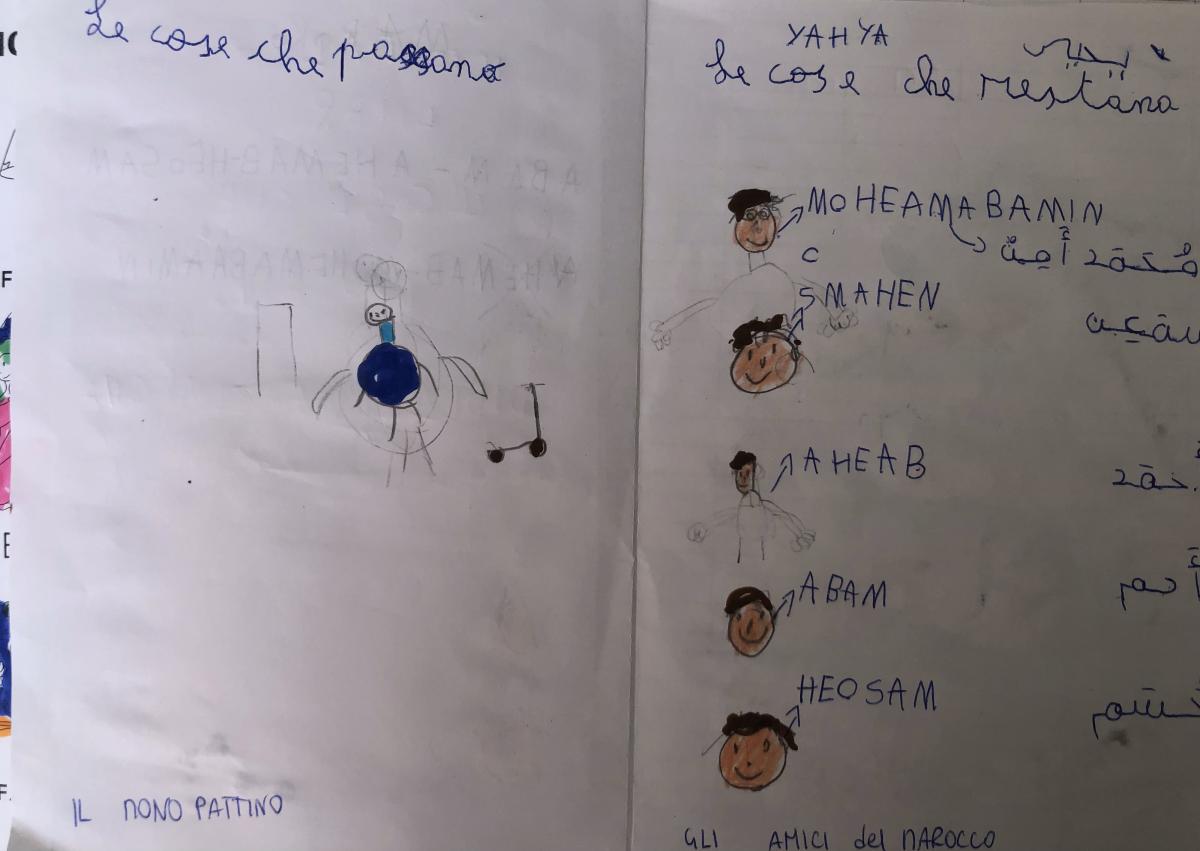

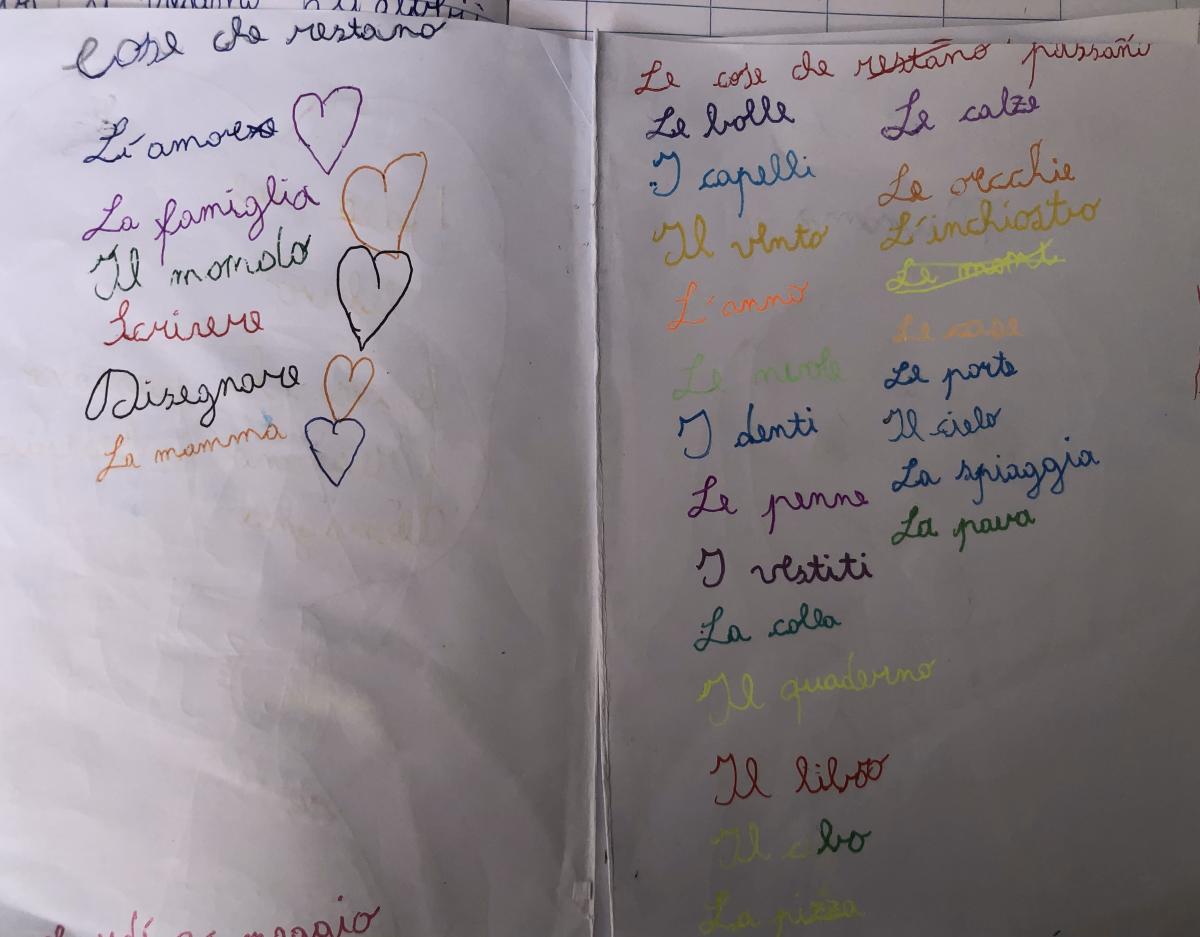

Ora che siamo ai saluti, me lo chiedo anche io. Abbiamo provato a cercarle dentro un albo di Beatrice Alemagna che si intitola Le cose che passano: quel foglio di carta trasparente che faceva volare l’immagine da una pagina all’altra ha cambiato il senso della trasformazione: abbiamo così scoperto che dentro le Cose che passano ci sono anche le Cose che restano e le abbiamo scritte.

Lascerò dei compiti da fare e non saranno solo: “Ammira il cielo, guarda le foglie che cadono” ma, soprattutto: “Continua a leggere, scrivi un pensiero ogni giorno, metti le doppie dove servono”. Ma poi dietro le raccomandazioni c’è sempre qualcosa che punge. L'ho sentita all’altezza del petto mentre stavamo zitti e invece bisognava parlare, ma le parole rimanevano incastrate. L’ho sentita quando le abbiamo raccolte una a una per regalarcele tutte insieme, alla fine. Non so se sono stata davvero capace a tenere il filo e ad ascoltare con attenzione tutti i silenzi, a interpretarli, a raccontarli; certe volte mi è mancata la pazienza, ma voglio dire che li ho visti tutti e li ho compresi e che per me sono stati uno dei doni più grandi, assieme a quei ventuno nomi che oggi finalmente so pronunciare come meritano.

Forse perché non mi fanno più paura.

Un addio

un sottile e liscio filo che poi si rompe

a un punto,

la tristezza e il timore ti sussurra: vai avanti,

qualcosa che non è facile da conciliare,

un bacio che lascia la tua guancia

una conchiglia trascinata in mare

un curvo avvio verso un nuovo inizio

un inizio di un nuovo filo

un inizio di un nuovo bacio

un inizio di un nuovo addio

Stefano, dieci anni, Ma dove sono le parole?