Leggere Boing, Ping Pong e E dopo? con le famiglie dei piccolissimi

[di Claudia Ravaldi]

Katsumi Komagata è un artista giapponese noto per il suo sguardo rivoluzionario sui libri nella primissima infanzia. Tutto inizia nel 1990, quando Komagata diventa genitore di Ai: Komagata si interroga su come si fa a fare il padre, e desidera vivere al meglio la genitorialità e la relazione con la sua bambina.

Osservando con attenzione la sua neonata di poche settimane, Komagata si accorge che Ai mostra un grande interesse per le ombre che il sole proietta sul muro e vede un’opportunità di comunicazione con lei attraverso forme disegnate su carta.

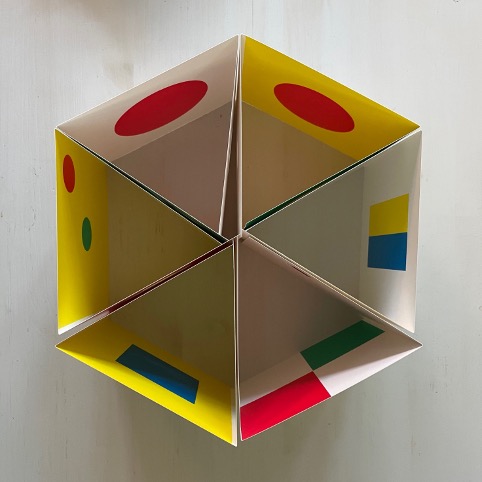

Inizia un intenso periodo di sperimentazione e di studio del neurosviluppo infantile: nascono più di cento carte e molteplici forme, capaci di rispondere alle esigenze dei “piccoli occhi” (1): Komagata crea Little Eyes, dieci cofanetti di libri senza parole, pensati per i lettori piccolissimi alle prese con le prime scoperte di ciò che li circonda.

I libri di Komagata sono finestre aperte sul mondo: il ruolo dell’adulto è accompagnare il bambino nell’esplorazione del libro, contando, nominando le forme, lasciando al bambino lo spazio e il tempo di partecipare alla lettura e alla co-costruzione della narrazione.

La pubblicazione di Little Eyes segna l’inizio di un lavoro trentennale che porterà alla nascita di libri in grado di meravigliare e coinvolgere persone di tutte le età.

Nelle ultime opere pubblicate prima della morte, avvenuta nel marzo del 2024, Komagata torna a focalizzare la sua attenzione creativa sullo sguardo bambino, e si rivolge nuovamente ai piccolissimi: il Maestro riprende le forme che abitano le carte piegate di Little Eyes e le racconta in tre libri cartonati, Boing, Ping Pong, E dopo?, che escono in Francia per Les Grandes Personnes a febbraio 2024, per poi arrivare finalmente in Italia, ad aprile 2025, grazie a Topipittori.

Boing, Ping Pong, E dopo? sono tre piccoli libri di formato quadrato pensati per la presa di mani piccine e per catturare l’attenzione grazie a giochi di forme essenziali, ai pieni e ai vuoti che spiccano in mezzo al bianco delle copertine.

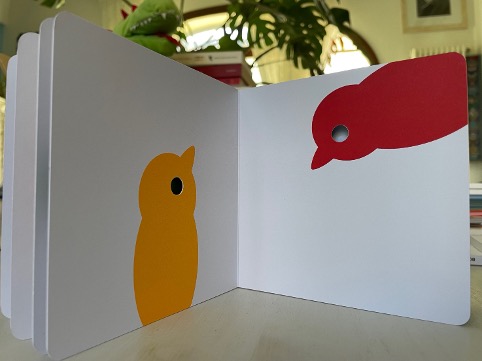

Questi libri esprimono al meglio la condizione di libro come oggetto che esiste di per sé, al di là del testo che contiene: tutte le copertine hanno dei buchi, così come molte delle pagine interne; nel caso di Boing, le pagine hanno lunghezze diverse e generano diverse combinazioni tra la superficie, le forme e i colori.

I buchi attirano lo sguardo: ci si può guardare attraverso, ma anche essere guardati; dai buchi, inoltre, con le piccole dita si possono afferrare le pagine e possiamo cambiarne l’orientamento, così da osservare la storia da angolazioni differenti.

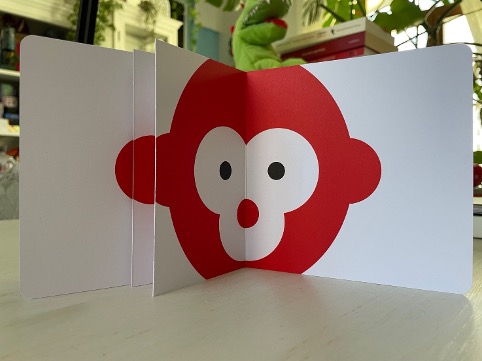

In Boing, incontriamo una forma nera che cambia di pagina in pagina: aprendo la prima di copertina ci troviamo davanti a un enorme cerchio nero, che occupa quasi tutta la pagina; nella pagina seguente il cerchio si allontana e in alto compaiono le prime scritte onomatopeiche (Boing), poi rimbalza nella pagina accanto (Boing), si allunga sulla doppia pagina, (Boiiing) si allarga (e diventa BOOOM).

A metà del viaggio, cioè a metà libro, Boing incontra sulla sua strada un nuovo personaggio con una nuova onomatopea: arriva Pong, un cerchio rosso e i due, in un crescendo tipico del gioco infantile, si guardano per un attimo, si avvicinano, si rincorrono. Nelle pagine finali la storia prende una piega inaspettata e divertente e compaiono due animali, che danno il via ad una nuova storia. Boing è un libro dinamico e ritmico, vivace e ricco di sorprese.

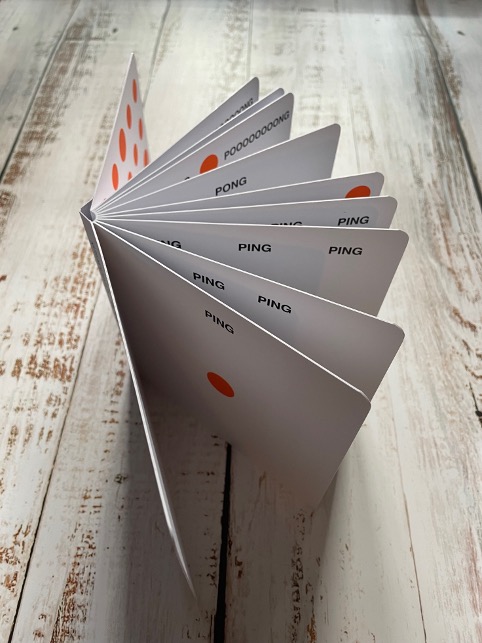

Ping Pong è invece una storia che gioca con i numeri, con le geometrie e con onomatopee molto musicali: in copertina ci sono due cerchi arancioni e un’apertura centrale, che ci mostra il primo cerchio della storia, Ping.

Nella pagina successiva i cerchi sono due, così come i suoni che li accompagnano, Ping Ping, e sono disposti in fila nel centro della pagina; girando la pagina vediamo una diagonale, con tre cerchi arancioni, che diventano quattro, poi cinque fino a moltiplicarsi e rimbalzare nella pagina, dando vita a figure geometriche sempre più complesse. I cerchi potrebbero essere palline, anche perché sono accompagnate da Ping, da Pong, o da altri suoni onomatopeici che fanno subito pensare a una pallina che rimbalza. Ping Pong è una storia di forme e numeri che danzano attraverso la ripetizione di suoni capaci di dare ritmo alla narrazione.

E dopo? è invece un libro senza parole, in cui i protagonisti non sono più le figure geometriche. Sulla prima di copertina c’è infatti il muso di un gatto giallo. Gli occhi del gatto sono due buchi, perfetti per essere attraversati dallo sguardo.

Inizia così, attraverso gli occhi di un gatto giallo, un viaggio tra i pieni e i vuoti, tra il colore delle figure e il bianco che le contiene: ogni pagina una figura diversa, un catalogo di animali che sfila fino al grande albero pieno di frutti che chiude la storia. Grazie ai buchi possiamo anticipare cosa arriva nella pagina successiva e provare a rispondere alla domanda del titolo: “E dopo? Chi arriva? Cosa succede? Dove vanno tutti? Cosa fanno?”.

Questo piccolo libro contiene più storie di quante ne appaiano se sfogliamo le pagine distrattamente.

Mi porto in giro questi libri da quando è uscita l’edizione francese: li propongo ai genitori in attesa, alle famiglie, alle formazioni con gli operatori sanitari. Inizialmente gli adulti sfogliano questi piccoli libri con una certa riluttanza: lo sguardo saltella da una pagina all’altra, e le mani sfogliano velocemente, per capire dove va a parare la storia. “Non sono sicura di avere capito di cosa parla”, mi ha detto una mamma, una volta, dopo avere letto Ping Pong. “Ma questo libro non racconta nessuna storia”, ha esclamato un papà, sfogliando Boing.

È molto importante che le persone possano condividere le loro perplessità senza essere giudicate o redarguite: occorre tempo per aprire lo sguardo verso ciò che non ci è (ancora) familiare. Noi adulti cresciamo con l’idea che essere adulto significhi sapere e capire velocemente tutte le cose, anche quelle “difficili”, e con il pregiudizio che le cose da bambini siano invece cose facili, banali, e in un certo qual modo inferiori: incontrare un libro per piccolissimi che ci chiede di stare, di entrare nella storia, di co-crearla, può dunque essere una sfida. Chi teme di fare brutta figura per il fatto di non capire sfoglierà questi libri senza entrarci davvero, altri invece accetteranno l’invito a entrare nella storia, proprio attraverso quei buchi che Komagata ha sapientemente seminato fin dalle copertine.

“Alla mia bambina piace molto la storia dell’orsetto nero, che incontra i suoi amici nel giardino, lo leggiamo tutti i giorni”: mi ha detto una mamma di un gruppo che seguo.

Per favorire la fruizione di questi libri anche ai genitori o ai caregiver riluttanti, può essere utile raccontare come funziona il neurosviluppo, che è poi il punto da cui è partito Komagata più di trent’anni fa.

Nei primi mille giorni il cervello del bambino è particolarmente plastico e sensibile agli stimoli ambientali, soprattutto quelli mediati da relazioni affettive responsive.

All’interno di una relazione responsiva, la narrazione e la lettura condivisa promuovono nel bambino sicurezza, regolazione affettiva e la creazione di un immaginario solido e ricco a partire da stimoli visivi, uditivi, tattili.

I libri di Komagata offrono al bambino storie a misura di piccoli occhi e all’adulto l’occasione di allargare lo sguardo e spingersi oltre il già visto e il già noto.

(1) “Ritoru Aizu” (リトル アイズ) o “Little Eyes”, piccoli occhi appunto, è una serie di dieci cofanetti contenenti piccoli libri pensati per stimolare la percezione visiva, l’immaginazione e il pensiero creativo nella primissima infanzia. Da notare anche il gioco di parole per cui la pronuncia di “Aizu” e “Eyes” richiama il nome della figlia “Ai”.