[di Matteo Maculotti]

Ho passato un difficile inizio di anno scolastico, impigliato nell’altalena di dubbi, speranze e delusioni che molti insegnanti precari conoscono fin troppo bene. Prima l’attesa sfiancante e la preoccupazione di perdere la mia classe, poi la conferma tanto desiderata, poi l’improvvisa smentita, quindi le complicate trattative per conservare almeno in parte la continuità su alcune materie (o meglio, la relazione con gli alunni con cui lo scorso anno ho condiviso un viaggio ricchissimo di scoperte, uscite e progetti).

Sono stati giorni illuminati quasi esclusivamente dal sorriso dei miei alunni. Giorni di confusione risanata dalla bellezza dei volti dei bambini, finalmente liberi dall’obbligo di indossare la mascherina a scuola. Giorni di domande e riflessioni, ad esempio a proposito della distanza che anche a prescindere dalle mascherine, tra colleghi, sembra essersi insinuata ancora più a fondo nei rapporti interpersonali, sempre più mediati dal caos delle chat su Whatsapp, dalla pioggia di comunicazioni sul registro elettronico e sull’email, dalla burocrazia dei fogli Excel, dalla corsa contro il tempo per compilare tabelle orarie su Google Drive, prima che la casella desiderata per l’attività in questione venga occupata. In che misura le incomprensioni si moltiplicano nel comfort di dispositivi che ci dispensano dall’incontro con l’altro? In che misura questa limitazione al confronto diretto in nome dell’efficienza e della rapidità ci sta disabituando alle nostre reciproche responsabilità?

Certi giorni mi sono sentito su una barca in mezzo alla tempesta, solo e in balia di forze incontrollabili. Penso in particolare allo scadente dibattito pubblico sulla scuola, monopolizzato da parole e slogan che non rispecchiano in alcun modo l’esperienza di chi la scuola la vive ogni giorno. Durante la recente campagna elettorale, in merito alle misure del PNRR dedicate alla creazione di una “Scuola 4.0”, Enrico Letta ha affermato che «i ragazzi nostri», oggi, sperimentano una situazione paradossale: la mattina tornano nel Novecento nelle aule di una scuola che è ancora quella dei tempi passati, e il pomeriggio, a casa, vivono nel XXI secolo grazie ai loro strumenti tecnologici. Vorrei soffermarmi sul potere e sulla menzogna di queste parole che dividono e strumentalizzano anche nel momento in cui paiono rivolgersi a un progetto comune, perché credo che questo potere e questa menzogna (che non hanno bandiere politiche, ma influenze trasversali) siano responsabili di un senso di frustrazione condiviso da molti insegnanti e studenti.

Oltre alla necessaria considerazione per cui la scuola novecentesca è anzitutto la scuola pubblica, democratica, sancita e tutelata dalla Costituzione, e non un relitto da smantellare in blocco a colpi di riforme che in modo sempre più scoperto mirano a trasformarla in una grande azienda asservita al mercato e alle logiche competitive del mondo del lavoro, credo sia interessante seguire le implicazioni che questo discorso suggerisce riguardo all’opposizione scuola/casa. A mio parere, la casa come ambiente smart è il modello di un rinnovamento della scuola basato essenzialmente sulla privatizzazione e la soddisfazione di interessi particolari (fondazioni, imprese, multinazionali della tecnologia), che solo in forma mistificatoria può pretendere di appellarsi al bene comune. Un modello che considera come perno dell’istruzione non più la relazione educativa tra insegnante e alunni (già appiattita sul modello di un rapporto fra privati, come nota Daniele Lo Vetere, «uno dei quali deve sedurre l’altro con la propria mercanzia e il secondo dei quali valuta se sia di suo gradimento o meno»), ma piuttosto l’intrattenimento, l’engagement individuale dello studente-utente.

Durante i periodi di lockdown e di restrizioni pandemiche, la didattica a distanza e la didattica digitale integrata hanno fornito alla nostra società l’occasione per testare questa anomala confusione tra ambienti. Oggi, uno strumento che si è rivelato utile in situazioni di emergenza, ma di cui chiunque ha potuto constatare l’inadeguatezza, rischia di consolidarsi assieme all’idea che “indietro non si torna” (una variante del più esplicito “there is no alternative”). Nel prossimo futuro, se questa visione di scuola si imporrà in modo definitivo, avremo verosimilmente lezioni a domicilio, sul metaverso e on demand laddove un tempo sorgevano scuole in presenza, novecentesche, ma a mascherare la nostra ipocrisia saranno le mirabolanti scuole 4.0 dei “nostri figli”. Nella città in cui abito e insegno, Milano, i presupposti di questa prospettiva discriminatoria si stanno effettivamente concretizzando: come mostra l’inchiesta di Maria Elena Scandaliato (Questione di classe: La segregazione scolastica a Milano e La fuga dalle scuole multietniche), abbiamo scuole pubbliche sempre più fatiscenti e prive di risorse, mentre le scuole private internazionali frequentate dai figli dell’élite sono inondate dai finanziamenti (e così spesso pubblicizzate come avanguardie delle magnifiche sorti e progressive dell’istruzione).

Molti discorsi sulla scuola trasformano il mezzo tecnologico in un fine, e squalificano qualsiasi obiezione contraria grazie alla menzogna e al potere di parole che dividono il vecchio dal nuovo, la tradizione dal progresso, il cattivo dal buono, e via dicendo. Ma in un contesto di crisi climatica ed energetica globale è a maggior ragione necessario rimettere in discussione un paradigma che lega in modo inscindibile l’istruzione scolastica all’utilizzo di strumenti altamente sofisticati, costosi e a rapida obsolescenza, la cui produzione si fonda a più livelli su insostenibili dinamiche di sfruttamento, e a sua volta alimenta discriminazioni sempre più marcate.

Per uscire dall’arena degli slogan e impostare un dialogo sincero, credo sia importante sottolineare quanto lo strumento tecnologico ben si accordi a una tendenza dominante al giorno d’oggi, che pone l’apprendimento dello studente al centro della didattica, svaluta il valore della relazione educativa e ridimensiona di conseguenza l’insegnante al ruolo di coach o facilitatore (facilitando dunque la sua progressiva sostituzione con ambienti digitali, piattaforme di contenuti didattici e intelligenze artificiali). Il termine learnification, spiega Gert J.J. Biesta, si riferisce a questa recente tendenza «che mira a esprimere molto, se non tutto, ciò che c’è da dire sul tema dell’istruzione in termini di apprendimento» (Riscoprire l’insegnamento, Cortina 2022, p. 40). Riflettendo sui contesti educativi ispirati a tale concezione, non a caso, Biesta ha paragonato la situazione degli studenti che apprendono a quella dei robot aspirapolvere, collocati in ambienti in cui si muovono autonomamente, divenendo via via più abili ed efficienti nel loro adattamento, che è tuttavia programmato e autoreferenziale (pp. 61-64).

Di recente mi è capitato di osservare fotografie di progetti di sperimentazione della realtà virtuale o aumentata in scuole primarie e secondarie, perfettamente calzanti col paragone proposto da Biesta: i visori calati sugli occhi, i volti distolti dai compagni e dall’insegnante, lo sguardo attratto dalla simulazione di un mondo che esclude qualsiasi esperienza di incontro reale con l’altro – un mondo individualizzato, privatizzato, da casa smart e da scuola 4.0. Ma le domande che questo paragone sollecita investono il senso stesso dell’educazione. Quante attività didattiche, anche non basate sull’utilizzo di dispositivi tecnologici, possono essere ricondotte all’immagine di una serie di soggetti-utenti deprivati delle loro relazioni, così emblematica di una civiltà che sta perdendo la propria dimensione sociale e politica? E quanto è davvero desiderabile un’innovazione concepita in questi termini?

Mi rendo conto di aver chiamato in causa questioni che meriterebbero approfondimenti mirati, ma confido che questa introduzione possa valere come sintesi della tempesta di pensieri che infestavano la mia mente al rientro a scuola. Anche per quest’anno i lavori di ristrutturazione priveranno gli alunni del cortile, costringendoli a trascorrere gli intervalli tra banchi e corridoio. Eppure dei grandi schermi interattivi touchscreen di ultima generazione campeggiano in quasi tutte le aule, pronti ad attrarre gli studenti, mentre colleghi di altre scuole parlano di vecchie LIM gettate ancora funzionanti in qualche scantinato e di scatoloni ricolmi di tablet inutilizzati, che nessun insegnante ha mai richiesto. Com’è possibile accettare un tale spreco, oltretutto quando notizie quasi quotidiane da tutta Italia gettano una luce impietosa sullo stato di sicurezza delle infrastrutture scolastiche?

L’ennesimo prospetto provvisorio delle cattedre, dopo l’iniziale gioia del ritorno dai miei alunni, mi ha riservato una pessima sorpresa. Assegnato a un’altra interclasse, una quarta invece che una quinta, con la sensazione di essere trattato in modo non troppo dissimile da un pacco postale, mi sono posto essenzialmente una domanda (al di là delle trattative per riavere almeno in parte la mia vecchia cattedra): come affidare a una lezione, o poco più, un insegnamento che potesse accompagnare i miei alunni per un intero anno di scuola, anche in mia assenza? Se davvero non rimaneva altro da fare che salutarli dopo appena un paio di settimane, volevo perlomeno farlo in modo speciale, cesellando nel poco spazio a disposizione una miniatura del nostro percorso passato e futuro, in grado di lasciare un’impronta nella memoria di ciascuno.

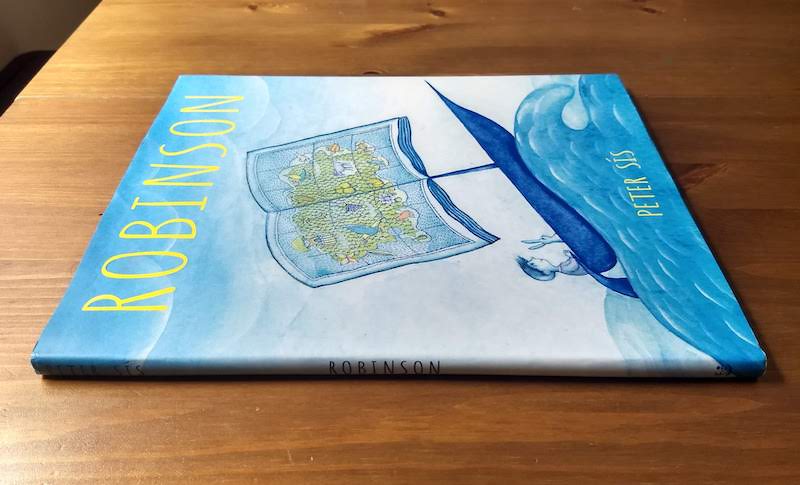

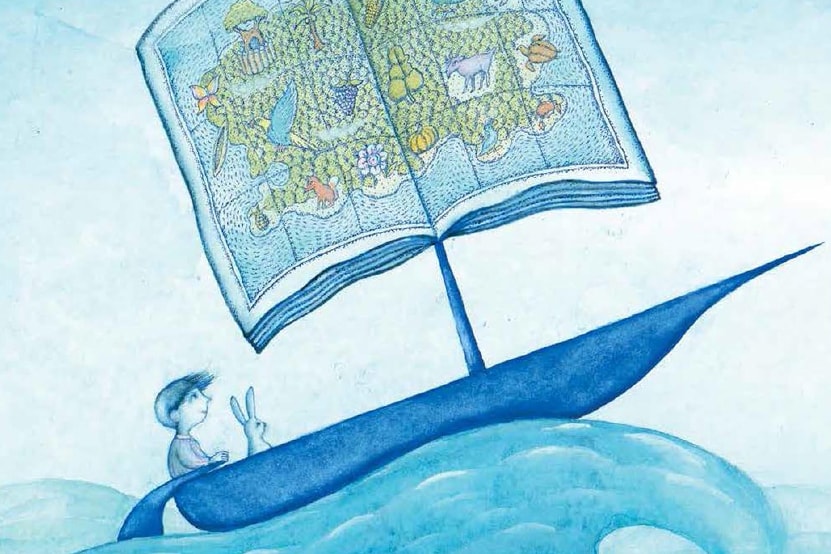

Per quanto possa apparire bizzarra e ambiziosa, l’idea non è nata dal nulla. Lo scorso anno, in effetti, avevo già sperimentato qualcosa di simile, durante un progetto di lettura di albi illustrati a cui ho dedicato quindici minuti alla settimana, leggendo prima La conferenza degli uccelli di Peter Sís e poi le Piccole storie di periferia di Shaun Tan: un tempo ristrettissimo, all’interno del quale la lettura e l’osservazione, proprio perché coinvolte in questo insolito appuntamento, hanno dato di volta in volta origine a una prodigiosa concentrazione di riflessioni e contributi di ogni genere. E proprio durante la presentazione del nostro terzo albo illustrato, Robinson di Peter Sís, la scintilla che aspettavo mi viene offerta da un alunno. Una sua compagna ha da poco scoperto che l’autore del libro è lo stesso della Conferenza degli uccelli (ecco perché lo stile di disegno ricordava quello delle sette valli), un’altra ha paragonato la vela-libro sulla copertina alla mappa dei giardini che abbiamo visitato l’anno scorso, anch’essa attraversata dalle linee delle coordinate geografiche, ma ora è un simbolo quasi invisibile, sul dorso della copertina, ad attrarre l’attenzione del bambino che si alza in piedi per osservarlo meglio: lo stesso simbolo, la stessa casa editrice…

Alla lezione successiva riprendiamo la lettura di Robinson, concentrandoci in particolare sui disegni che di pagina in pagina cambiano formato e composizione: all’inizio tanti piccoli riquadri, come in un fumetto, poi immagini a pagina intera, o a doppia pagina, in un gioco che combina anche diverse soluzioni di prospettiva. L’autore gioca con immagini e parole, realtà e fantasia, ma anche col punto di vista dell’osservatore, e per questa ragione alcune sue figure frontali ricordano l’arte dell’antico Egitto, e la panoramica della città dall’alto, vista da lontano, somiglia a un’elegante cornice. Ma in questo continuo gioco di mutamenti, cos’è che non cambia, o almeno mantiene una sua continuità? I colori ad acquerello, ovvero la tecnica, e quel qualcosa di indefinibile che possiamo chiamare lo stile dell’autore. Proviamo a soffermarci su questa parola magica, allo stesso modo in cui mesi prima ci eravamo soffermati sulle tante accezioni della parola clima: c’è chi le associa un significato maggiormente connesso all’esteriorità (lo stile dei vestiti che si indossano), ma c’è anche chi si avvicina subito all’intuizione che vorrei far emergere: lo stile è come il carattere di una persona, qualcosa di invisibile, che però è possibile scorgere.

Porto l’esempio dello stile di disegno di alcuni alunni, e dei diversi indizi che permettono di riconoscere l’autore di un lavoro in mezzo a tanti: la preferenza per matite colorate, pennarelli o pennelli, il tratto più o meno calcato, la precisione delle linee, le sfumature, le ombreggiature, la presenza di figure ricorrenti… Entusiasti, i bambini vorrebbero che dicessi qualcosa a proposito dello stile di ognuno, ma ho una proposta migliore: saranno loro a descrivere per alzata di mano le peculiarità dello stile di ciascun compagno. Le osservazioni non si fanno attendere, e sono davvero puntuali e interessanti: c’è chi dice che nei disegni di un alunno compaiono sempre animali e occhi, chi parla della “pienezza” dei disegni di una compagna (alludendo alla composizione sempre bilanciata e priva di spazi vuoti), chi evoca il particolare tratteggio sfumato della matita, la scelta del bianco e nero accompagnati da un solo colore per rimarcare alcuni dettagli, la resa tridimensionale delle figure (o in un altro caso i disegni “in 2d e mezzo”), o la natura ambigua di uno stile comunque immediatamente riconoscibile, ribattezzato con affetto e ironia “stile erre-moscia”.

Raramente ho visto la classe così viva e partecipe, unita nella scoperta di qualcosa di ineffabile che ha a che fare con la particolare unicità di ciascuno di loro. Curioso, orgoglioso e un po’ imbarazzato è l’atteggiamento con cui il bambino di turno si appresta ad ascoltare ciò che gli altri hanno da dire sul suo stile: è facile scorgere nei suoi occhi l’attesa, e poi l’emozione di sapersi visto, riconosciuto. Alcuni alunni solitamente riservati, forse timorosi del silenzio, rimangono sbigottiti dalle lodi che piovono copiose, e a loro volta ricambiano generosamente. Non so quanto sia per loro abituale una simile esperienza di gratificazione attraverso gli sguardi e le parole altrui (non molto, suppongo), ma sono consapevole di essere coinvolto in un momento di straordinaria armonia e risonanza, in grado di diffondere la sua eco nei mesi a venire.

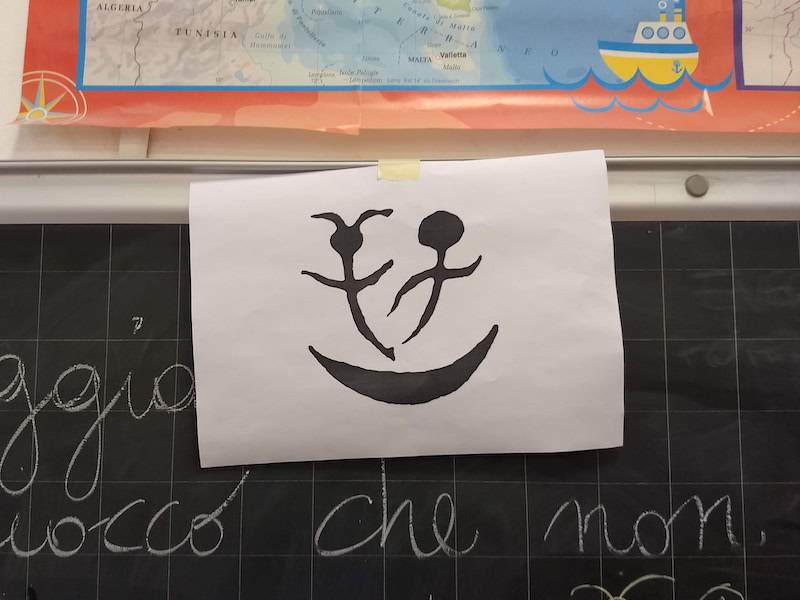

È arrivata l’ora di mostrare la stampa del simbolo con cui ci eravamo lasciati la volta scorsa. Ricapitoliamo assieme tutto ciò che avevamo detto su questa casa editrice di Milano, Adelphi, il cui nome in greco antico significa “fratelli”, e il cui logo sembra in effetti rappresentare la fraternità di due figure al contempo simili e differenti. Un bambino e una bambina? Un sorriso nascosto? Qualcuno nota la curiosa somiglianza con la copertina di Robinson, dove a bordo della barca ci sono un ragazzo e un coniglio: la figura a sinistra non ha forse due lunghe orecchie? Aggiungo che il simbolo ha una storia lunga più di tremila anni, perché nell’antica Cina era un pittogramma che rappresentava la luna nuova, nei suoi due aspetti di morte (la luna che scompare) e rinascita (la luna che sta per riapparire).

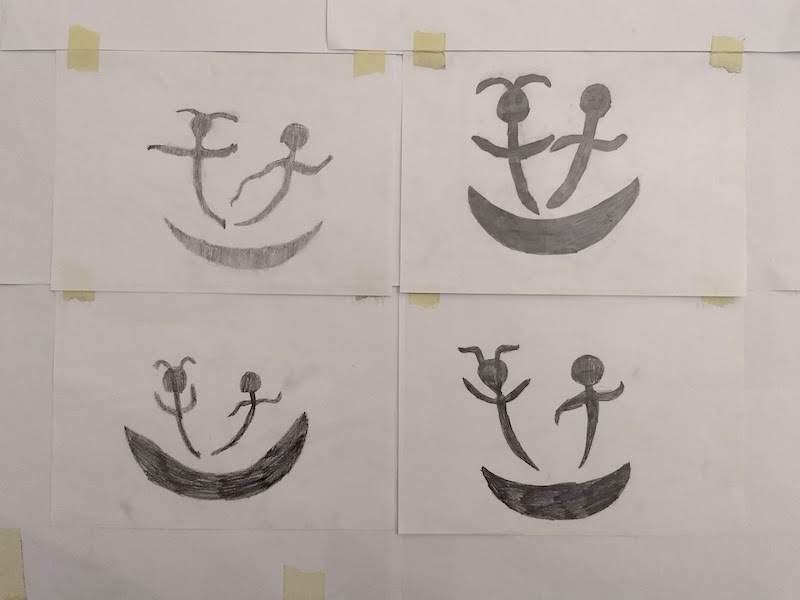

Il nostro primo disegno dell’anno, che forse sarà anche l’ultimo (ma questo non posso dirlo), è una semplice copia a matita. «Come le foglie dell’anno scorso!» osserva giustamente un’alunna, ricordando che anche allora, per il primo disegno, avevamo usato la matita su un foglio a5 di carta leggerissima (55 g/m²). La stampa che fa da modello non ha lo stesso formato del loro foglio, e ciò rende in questo caso impossibile ricalcare, e più difficile prendere le misure: c’è chi prova ad affidarsi al righello, al compasso o al goniometro, altri invece prendono i bordi irregolari della figura come un invito a procedere a mano libera. «Vediamo chi riuscirà a fare il disegno più simile all’originale» esclamo mentre mi aggiro fra i banchi. Ma è davvero questo il punto? Una copia, una prova di abilità e competenza?

Osservando a casa i disegni, provo anzitutto a compararli al modello, valutando il grado di precisione e somiglianza, ma non appena comincio a sfogliarli come le pagine di un libro, e poi a confrontarli l’uno all’altro, mi è sempre più chiaro il senso profondo di questa attività avviata quasi d’istinto, assecondando la scoperta di un alunno e un’intuizione che si è fatta strada concretamente attraverso il nostro lavoro, la nostra conoscenza reciproca. Nel tratto più o meno marcato, nei contorni decisi o sfumati delle figure, nelle cancellature della gomma, nelle proporzioni e nelle distanze, ogni disegno si svela come un invito alla meditazione: a uno sguardo distratto è soltanto una copia, un esemplare fra tanti, ma non appena si osserva più a fondo, nella relazione che ogni disegno instaura con gli altri, ecco affiorare i segni di un carattere, il mistero della personalità racchiuso in ciò che possiamo definire lo stile di ciascuno di noi.

Ho chiesto agli alunni di portare a scuola un disegno dell’anno scorso, il loro preferito o quello a cui sono più affezionati. Vorrei allestire su una parete una galleria di disegni che consenta di avere sempre a portata di sguardo la memoria dei nostri lavori, la ricchezza della loro varietà e il senso della loro continuità. Vorrei che i miei alunni continuassero a meditare su una questione tanto importante, così facile da banalizzare o fraintendere se pensiamo allo stile come posa, artificio, marchio identitario, una trappola oggi tanto seducente quanto insidiosa. Mi rincuora constatare che i bambini hanno compreso senza difficoltà il passaggio dal logo moderno all’antico pittogramma, dal simbolo muto al gesto artistico soggettivo che gli dà voce, proprio attraverso l’esperienza del disegno e dello sguardo. Ora si tratterà di consolidare e far crescere la consapevolezza di questa intuizione.

Osservando i disegni a uno a uno, poi, ecco una gondola scivolare sull’acqua, una danza di lottatori, degli acrobati in volo, il sogno di un bimbo nella culla, il dondolio di una vecchia altalena… Figure, paesaggi e viaggi evocati dallo stile di ciascun alunno, dai suoi segni tratteggiati a matita. Per trasformare queste visioni in altrettanti doni ho pensato alla poesia: a ogni disegno avrei abbinato un componimento, una poesia-dono che racchiudesse il mio sguardo e il tesoro del loro essere sé stessi. Ci sarà chi si riconoscerà subito, e chi forse si troverà di fronte una parte di sé ancora sconosciuta. L’invito a confrontarsi con queste visioni, durante la prossima lezione, coinvolgerà tutti dapprima in un gioco del tipo “indovina chi”, seduti in cerchio per terra, e poi in un nuovo tentativo di dar forma e colori all’invisibile.

Tutti i lavori sono stati raccolti su questo sito.

Alcune delle pagine più ispirate del libro già citato di Gert J.J. Biesta, Riscoprire l’insegnamento, parlano della relazione educativa come di un appello all’impossibile, a ciò che non può essere visto o previsto (p. 14), e riflettono sull’esperienza di essere interpellati da ciò o da chi è altro da noi, fondamentale occasione di apertura da cui dipende per ciascuno studente la possibilità di esistere in quanto soggetto (p. 48). In dialogo col pensiero di Hannah Arendt, Jacques Derrida e Emmanuel Lévinas, queste riflessioni suggeriscono a Biesta la necessità di riscoprire l’insegnamento in rapporto a una rinnovata visione etica del mondo, al di là dell’odierna concezione ermeneutica. Come sostengono Miguel Benasayag e Gérard Schmit in L’epoca delle passioni tristi (Feltrinelli 2004), nel capitolo “Etica ed etichetta”, si tratta di liberarsi dalla tendenza sempre più pervasiva alla modellizzazione in forma matematica e sistematica della realtà (che si accompagna oggi alla sua digitalizzazione), il cui aspetto perverso consiste nella convinzione «che il reale debba disciplinarsi secondo griglie, modelli e concetti», al punto che «la nostra relazione con il mondo diventa una relazione con i modelli, che ci appaiono come il mondo stesso».

Credo che questo discorso ci riguardi a più livelli. Se il dibattito sulla scuola è inquinato dalle voci di chi mostra o guarda il dito invece della luna, è nostra responsabilità cercare di sviluppare riflessioni critiche all’altezza del valore che ciascuno di noi riconosce a questa istituzione, anche a partire dalle nostre esperienze personali. A chi sostiene che la scuola è moribonda, e che un’altra scuola sorgerà dalle sue ceneri, perpetuando il potere e la menzogna delle parole che dividono, vorrei mostrare l’antico pittogramma cinese della luna nuova. È vero, la luna che scompare e la luna che riappare appaiono qui come due figure diverse, forse fratelli che sembrano tenersi per mano, ma sarebbe un grave errore dimenticare che rappresentano il medesimo corpo celeste. Non è forse ciò che mostra il segno in basso, il sorriso che abbraccia le due figure? Chiunque sia stato bambino può vederlo, eppure a volte serve un bel po’ di immaginazione e coraggio per riscoprire che la luna è una barca.

P.S. Alla fine non ho riavuto per intero la mia vecchia cattedra, ma solo l’insegnamento di una materia, comunque sufficiente a proseguire i nostri progetti più importanti. I primi disegni dell’anno sono stati effettivamente anche gli ultimi, se consideriamo soltanto le ore di “Arte e immagine”. Li abbiamo appesi sotto i disegni dell’anno scorso, così chi vorrà potrà giocare a “indovina chi”. Quando la finestra vicina è aperta anche il vento sembra curioso di sbirciare, e si può sentire il fruscio della brezza che sfoglia i disegni, come onde leggermente increspate.