La collana Un libro in tasca di Edizioni EL

[di Alice Orecchio*]

“Che avete fatto oggi a scuola?”.

Le risposte che ricevo sono invariabilmente due, ma coprono uno spettro ampio: “Niente” e “Tante cose”.

Affermazioni solo apparentemente antitetiche, che in verità possono coesistere armoniosamente in uno stesso discorso: “Che avete fatto?” “Niente…” “Ma come niente? Avrete pur fatto qualcosa!” “Tante cose” “E cioè? Quali cose?” “Niente!”.

Lapalissiano.

L’altro giorno, però, sono stata messa a parte – spontaneamente – della cronaca di una ricreazione e nella puntigliosa rievocazione di chi avesse acchiappato chi, dicendo cosa, trasformandolo come… ho rimpianto i sintetici resoconti di cui sopra.

Questo finché non ha fatto la sua comparsa l’Apisinaninanina, il gioco dell’anno, che ho trovato intrigante fin dal nome.

Un bambino fa, o meglio, è l’Apisininaninanina.

Dai compagni viene preparata una pozione con terra o polvere d’intonaco grattata dal muro che le viene offerta, indietreggiando rispettosamente.

A quel punto si chiede: “Apisinaninanina… sei diventata buona adesso?”.

Il più delle volte costei non è affatto diventata più buona, e procede all’attacco.

Per mio figlio, l’Apisinaninanina vive di vita propria al di fuori della ricreazione, addirittura al di fuori della scuola, e ricorre spesso nei suoi discorsi. Creatura mutevole, che può albergare in diversi di noi, ma non in tutti: “Sono io!”, ha dichiarato un giorno guardandomi con commiserazione, perché non l’avevo ancora capito. Peccato che proprio quella mattina l’avessi sentito dire, a mezza voce, all’indirizzo del macellaio: “Sei proprio un’Apisinaninanina!”.

Ho chiesto se un giorno sarei potuta esserlo anch’io. “Vedremo…”, è stato il fumoso verdetto.

Tuttavia, un indizio l’ho ottenuto ed è questo: ha gli occhi del mostro peloso.

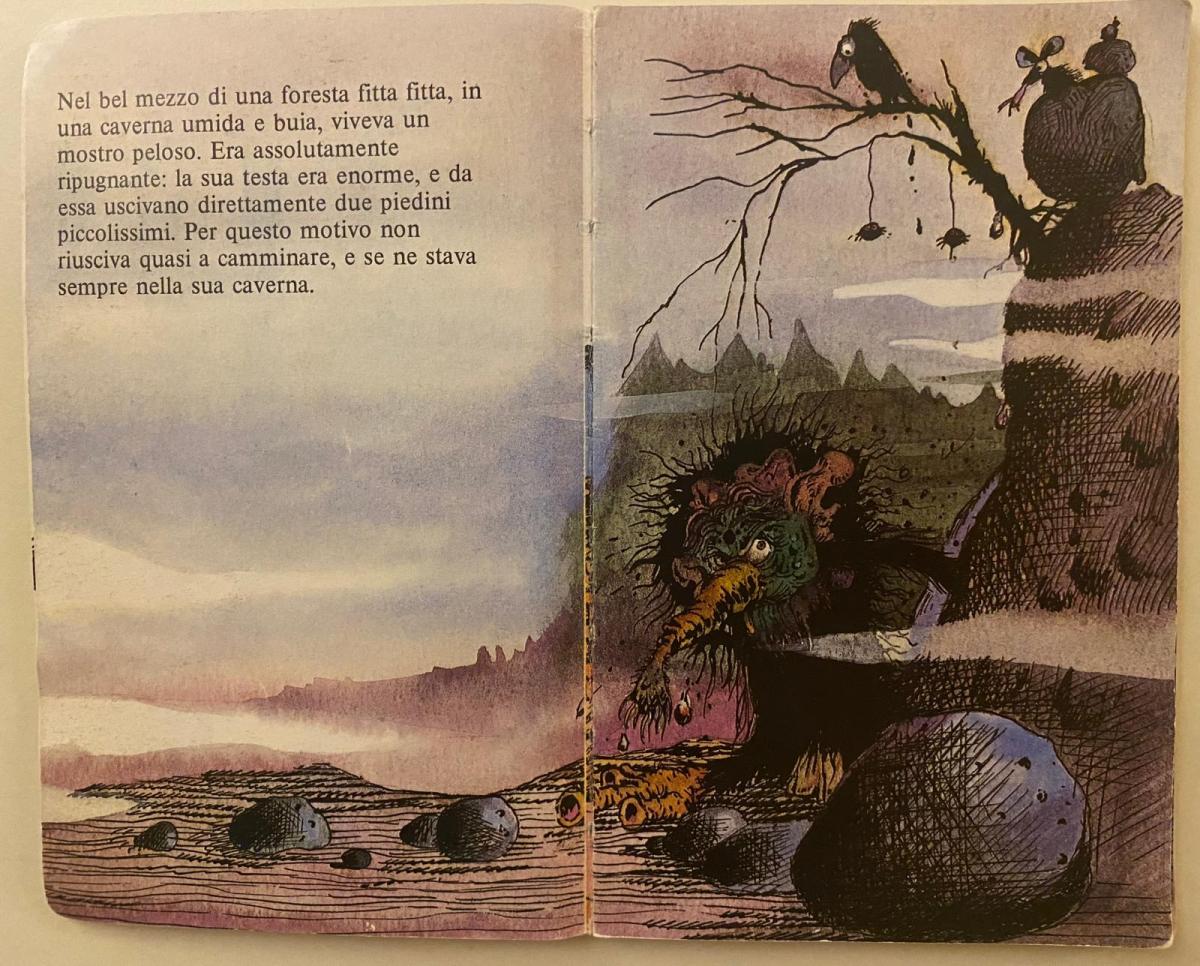

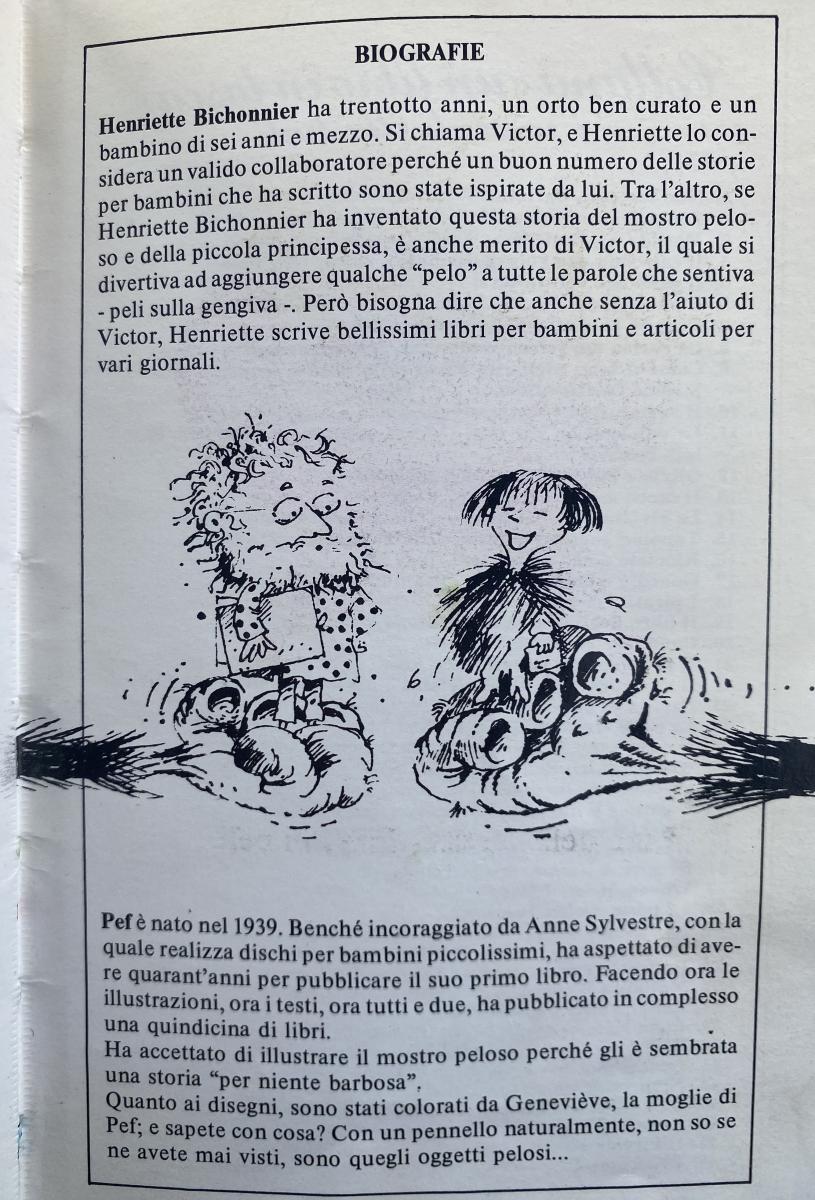

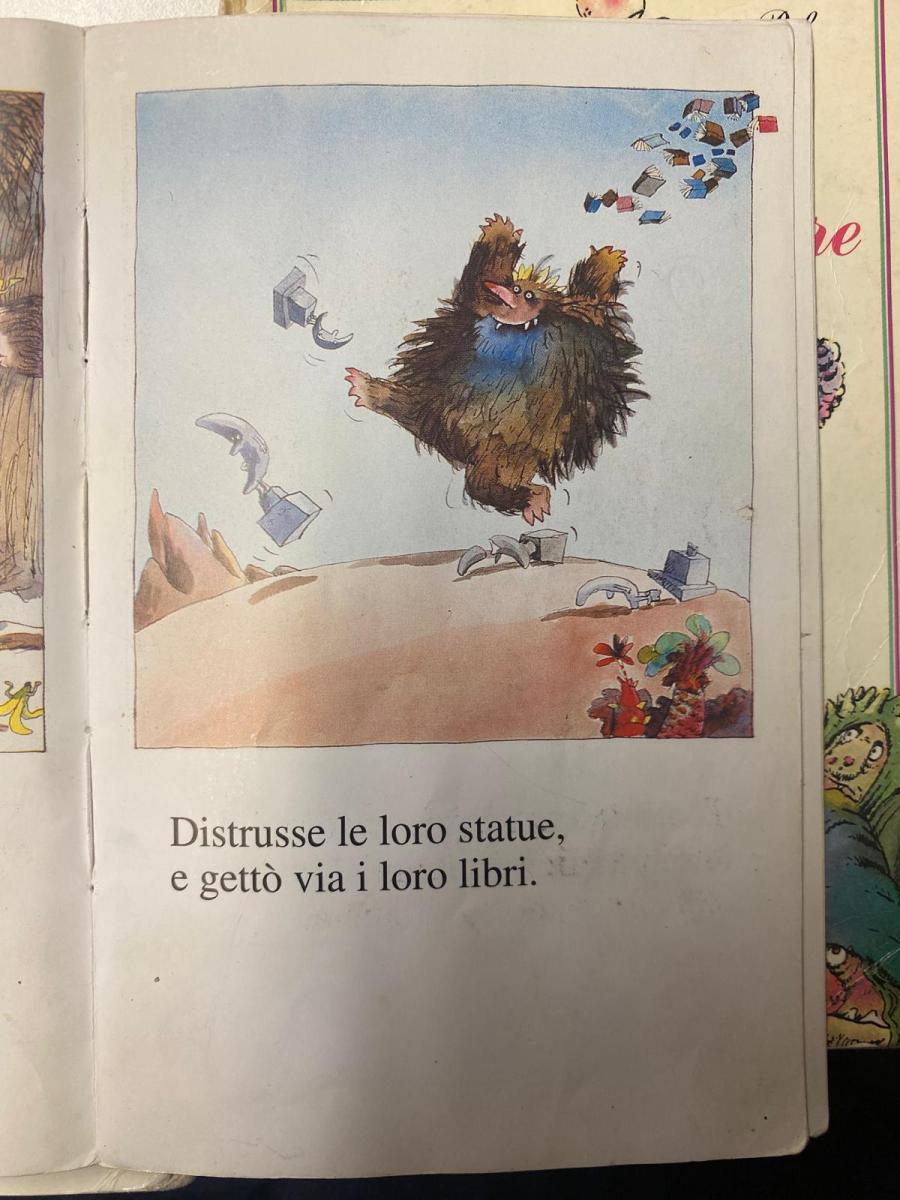

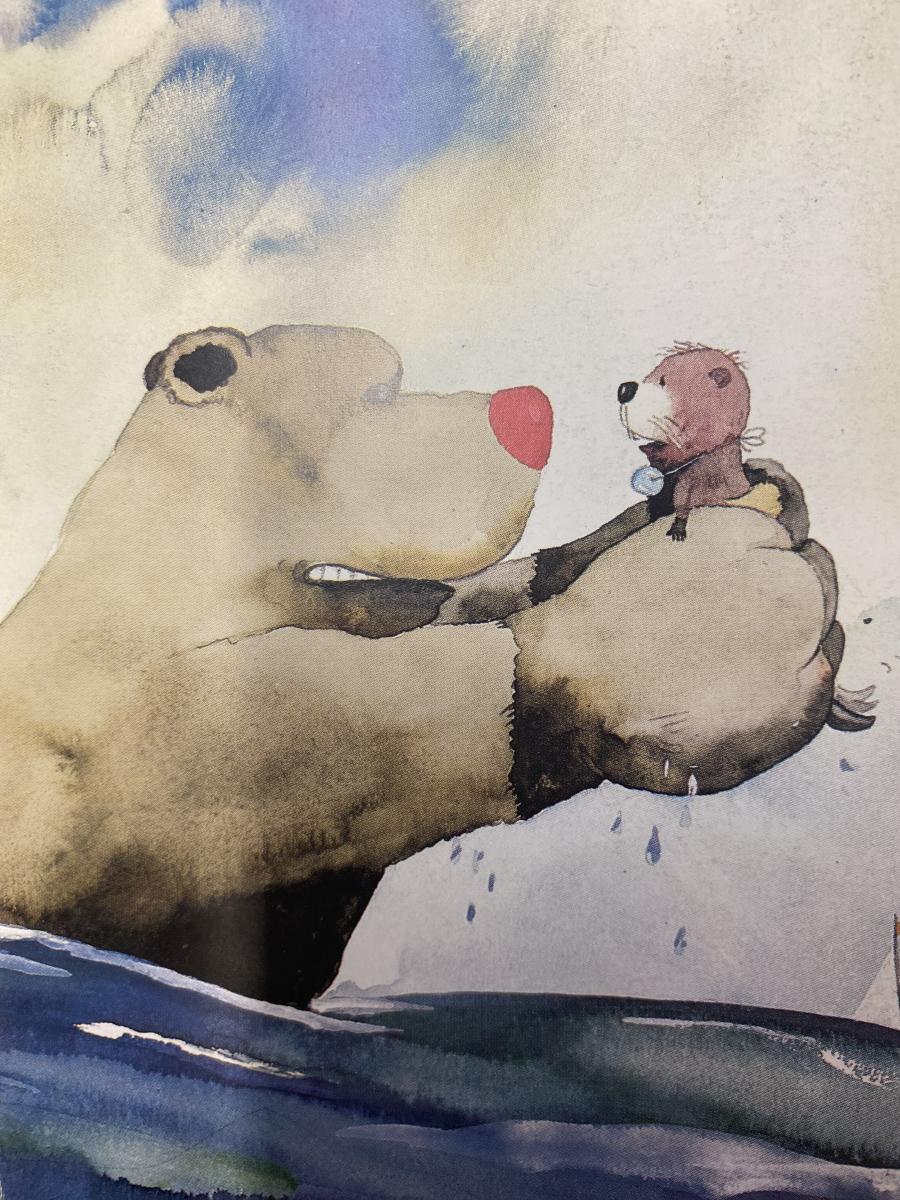

Il mostro peloso, nientedimeno. Chiunque abbia incrociato il proprio sguardo con quello che da quarant’anni trafigge le pagine del libro di Pef e Henriette Bichonnier non stenterà a credere che possa rimanere tanto impresso.

Il mostro peloso di Henriette Bichonnier e Pef (Edizioni EL, 1998)

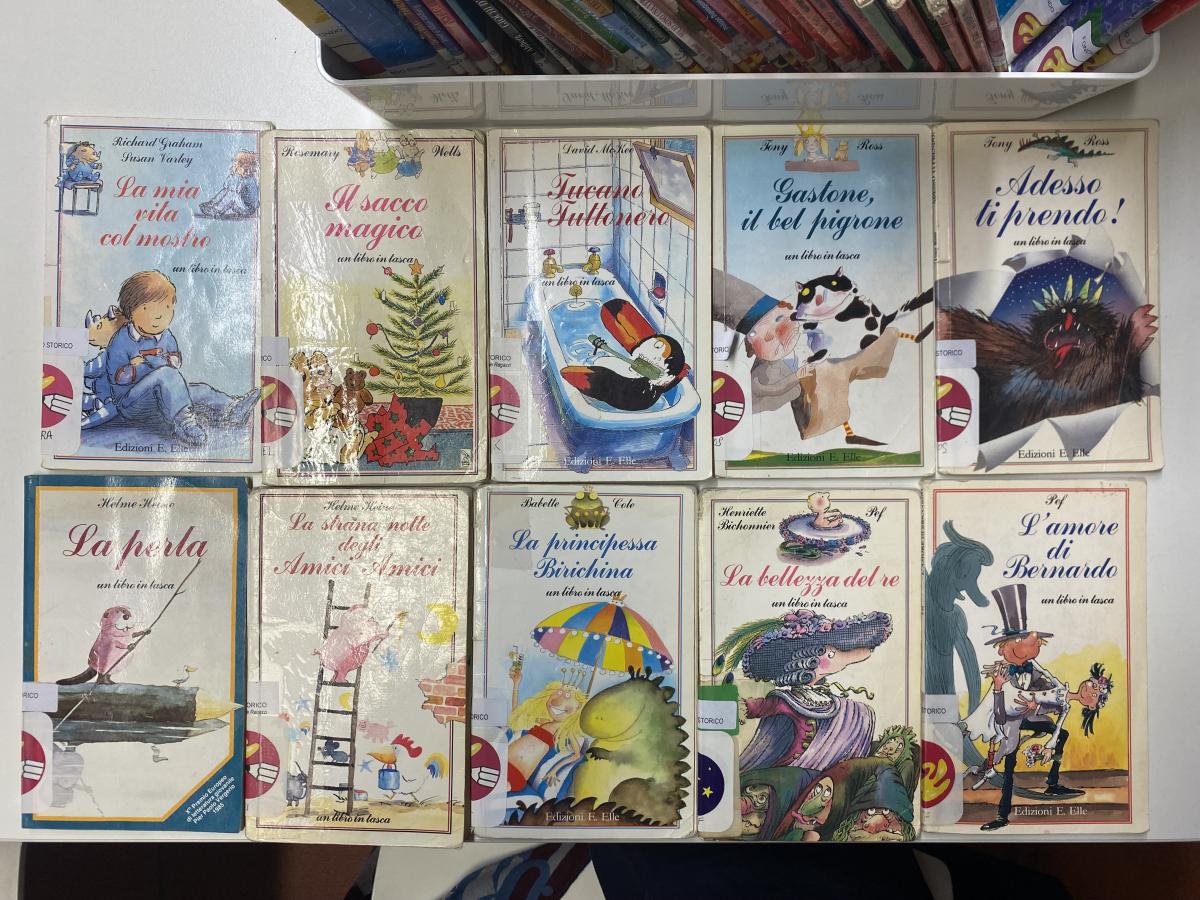

Se oggi troneggia dall’albo in grande formato, chi era bambino negli anni Novanta probabilmente lo ricorda fare capolino da uno di quegli albumini della collana Un libro in tasca di Edizione EL.

Ci sono cose che nella mia mente hanno preso forma in maniera irreversibile da una certa illustrazione, e molte di queste sono contenute in questi libri di piccolo formato.

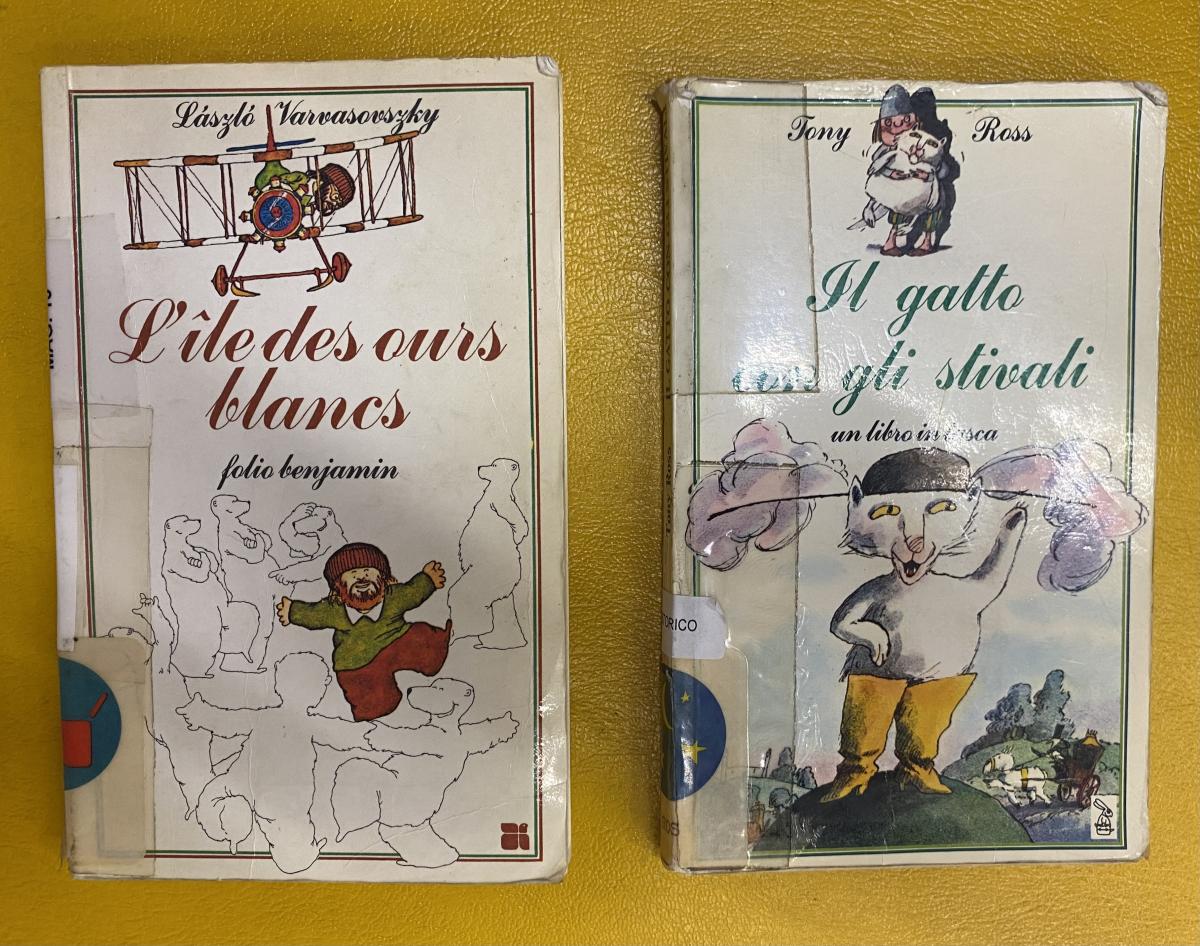

Gli autori erano Pef, Rosemary Wells, Tony Ross, Quentin Blake, Helen Oxenbury, Helke Heine, Babette Cole, David McKee, David Small: una generazione di maestri d’oltralpe che venivano traghettati in Italia a bordo di questi volumetti.

La collana originale era la francese Folio Benjamin di Éditions Gallimard.

Molti di questi libri sono diventati albi fortunatissimi, ristampati per trent’anni; altri sono fuori catalogo, altri ancora sono proprio introvabili.

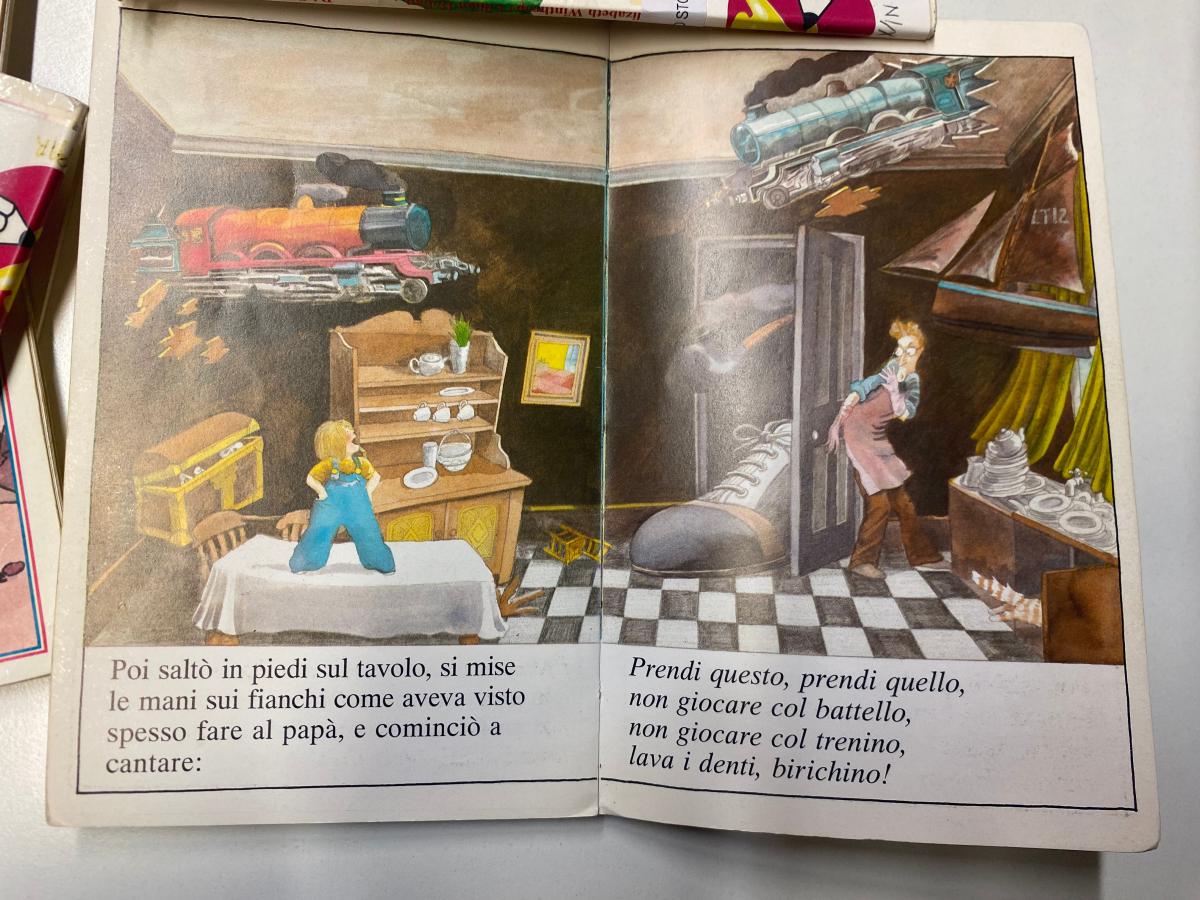

A sinistra Gastone il bel pigrone di Tony Ross (Edizione EL, 1993), a destra Che succede a Genoveffa? di David Small (Edizioni EL, 1993)

Alla Biblioteca Centrale dei Ragazzi di Roma, il Fondo Storico custodisce circa una trentina di volumi della collana e, sfogliandoli, ho ritrovato personaggi memorabili, ma anche dettagli gustosissimi che non ricordavo.

I libri della collana sono ben riconoscibili nella veste editoriale della copertina: titoli e autori vergati con un bel corsivo aggraziato, contenuti in una cornicetta che però non riesce a trattenere le illustrazioni, che sgomitano per uscire.

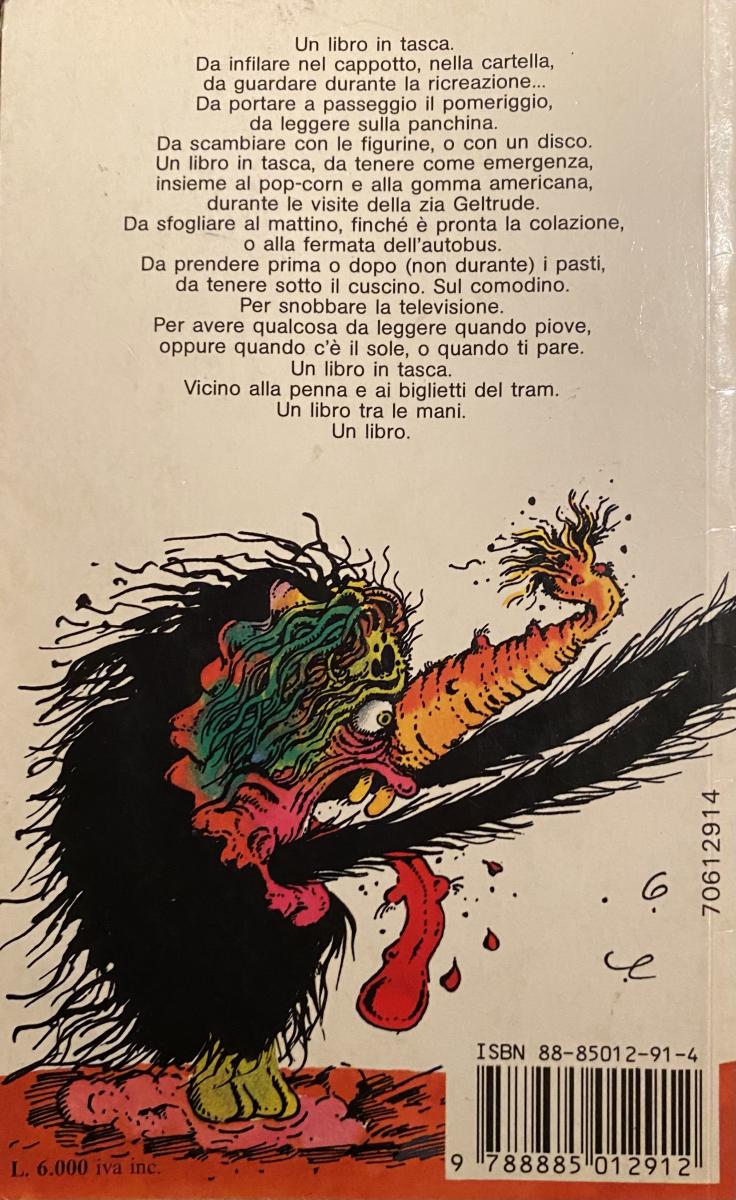

In più, nella versione italiana, la quarta di copertina recita sempre lo stesso testo, che non parla né della storia, né dell’autore, ma solo di un libro in tasca.

Il mostro peloso di Henriette Bichonnier e Pef (Edizioni EL, 1998)

Quando ho ritrovato i libri in tasca da adulta, mi sono accorta di ricordarmi queste parole quasi a memoria. Come una formula magica o una pubblicità molto ben riuscita. Era una dichiarazione d’intenti di cosa volesse essere la collana, ma quello che oggi però davvero mi colpisce è che fosse rivolta ai bambini.

Non ai genitori, ma proprio ai lettori, per ribadire loro, di libro in libro, una sorta di patto tra adulti e bambini.

Ci sono delle regole, ma c’è anche un margine tutto vostro. C’è la scuola, ma c’è la ricreazione.

A tavola non si legge, ma a colazione si può fare uno strappo.

Ci siamo certamente noi adulti da far contenti, perfino le zie, ma lo sappiamo che tanto masticate la gomma per distrarvi quando non ne potete più.

C’è il tempo per fare e il tempo da passare. Ognuno di questi libri si presta a essere un buon passatempo, perché sta in una tasca.

Che strano sentir parlare oggi di un libro come di qualcosa di così pratico. Eppure mi sembra un argomento convincente per un bambino, senza bisogno di blandirlo: la “tascabilità” come vantaggio, e una serie di scenari plausibili sugli usi e consumi di un oggetto di tal fatta.

Compreso il baratto.

Che un libro si potesse scambiare con le figurine, oggi mi fa trasalire.

La libreria di mio figlio rigurgita libri, per la maggior parte scelti accuratamente da me medesima con un’ingerenza che sconfina nell’appagamento personale. Non li vedrei andar via a cuor leggero, perché sono belli e perché credo nelle storie che contengono e perché significano così tanto. Hanno molto valore per me.

Eppure con i volumetti di Un libro in tasca tutto era congeniale allo scambio: il formato, il numero di titoli, la serialità della collana, il prezzo piccolo. Con 2200 lire si potevano collezionare, ma anche cedere senza grandi turbamenti. Erano libri per bambini, ma anche e soprattutto dei bambini che, non disponendo di particolari mezzi propri, potevano fare onore a un libro anche attribuendogli un valore letterale, facendolo diventare moneta corrente.

I libriccini rimanevano un tramite, non un fine ultimo. Erano le storie a rimanere, perché erano buone storie, e i personaggi memorabili.

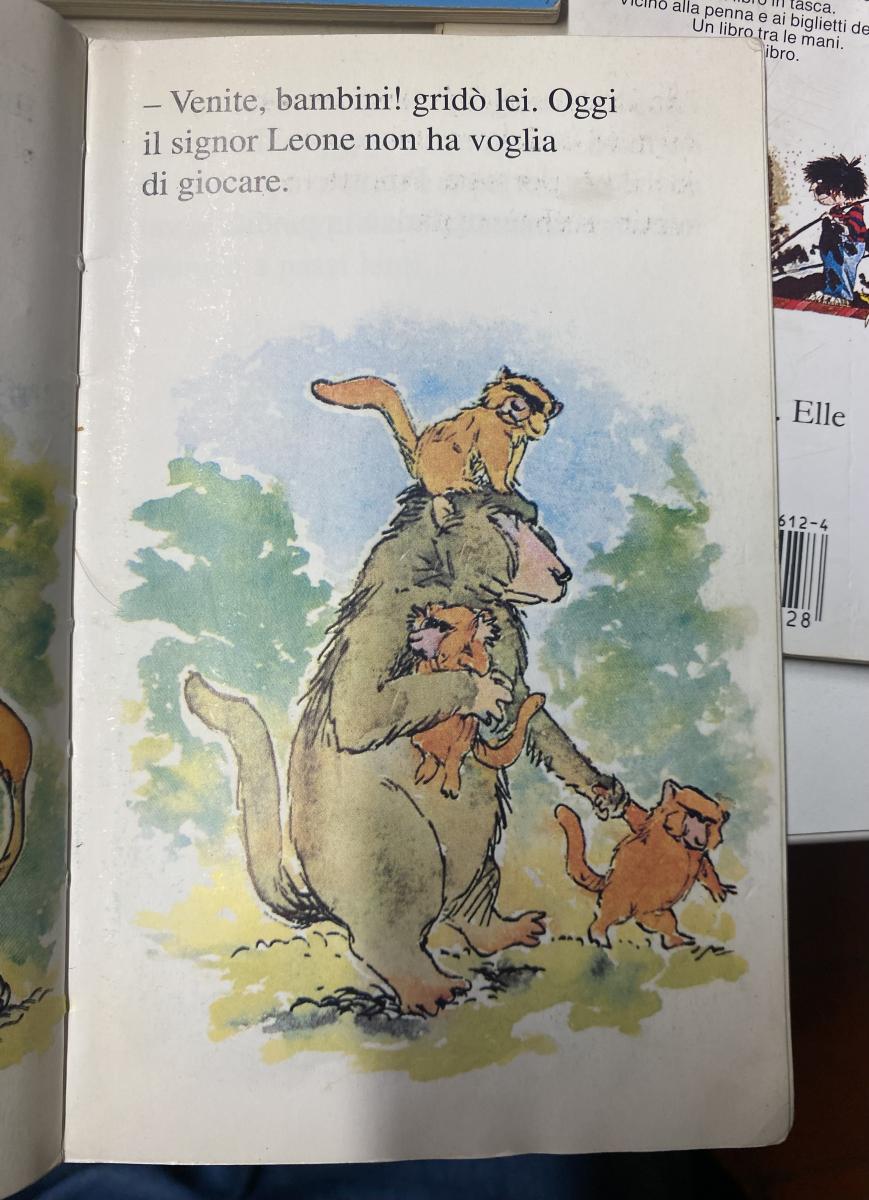

A sinista La principessa Birichina di Babette Cole (Edizioni EL, 1999), a destra Che succede a Genoveffa? di David Small (Edizioni EL, 1993)

Oggi ho l’impressione che si faccia più fatica a lasciare che i libri per bambini siano dei bambini. Tendiamo a considerarli quasi alla stregua degli integratori. Certo, li scegliamo, acquistiamo e proponiamo affinché siano i più adatti per loro, ma non ci aspettiamo davvero che se ne occupino loro. Che se li portino appresso, che li maneggino, che li consumino, insomma… che li trattino come oggetti.

Diverso è il trattamento che riserviamo ai giocattoli o agli articoli di cancelleria, per dire.

Perfino i fumetti godono di più libertà, ma non i libri che sono una faccenda serissima. Ci si aspetta che la storia sia utile (con tutti i suoi bravi risvolti: edificante, istruttiva, informativa, rassicurante, arricchente) e, proprio in virtù di questo suo compito così alto, il libro che la contiene è molto più che un oggetto.

Qui c’è lo scarto interessante: in una collana di tascabili un libro poteva essere utile proprio in quanto oggetto, perché era in qualche modo “a servizio” del tempo dei bambini, ma la sua storia non aveva la pretesa di servire.

Erano storie che si proponevano come un buon passatempo, e mentre il tempo passava si poteva anche ridere o immalinconirsi. Si poteva addirittura imparare. Si scopriva qualcosa sugli autori, o sul contesto del racconto.

Ogni libro era corredato da un elegante apparato paratestuale, che però era davvero scritto per i bambini, facendo mostra di prenderli sul serio.

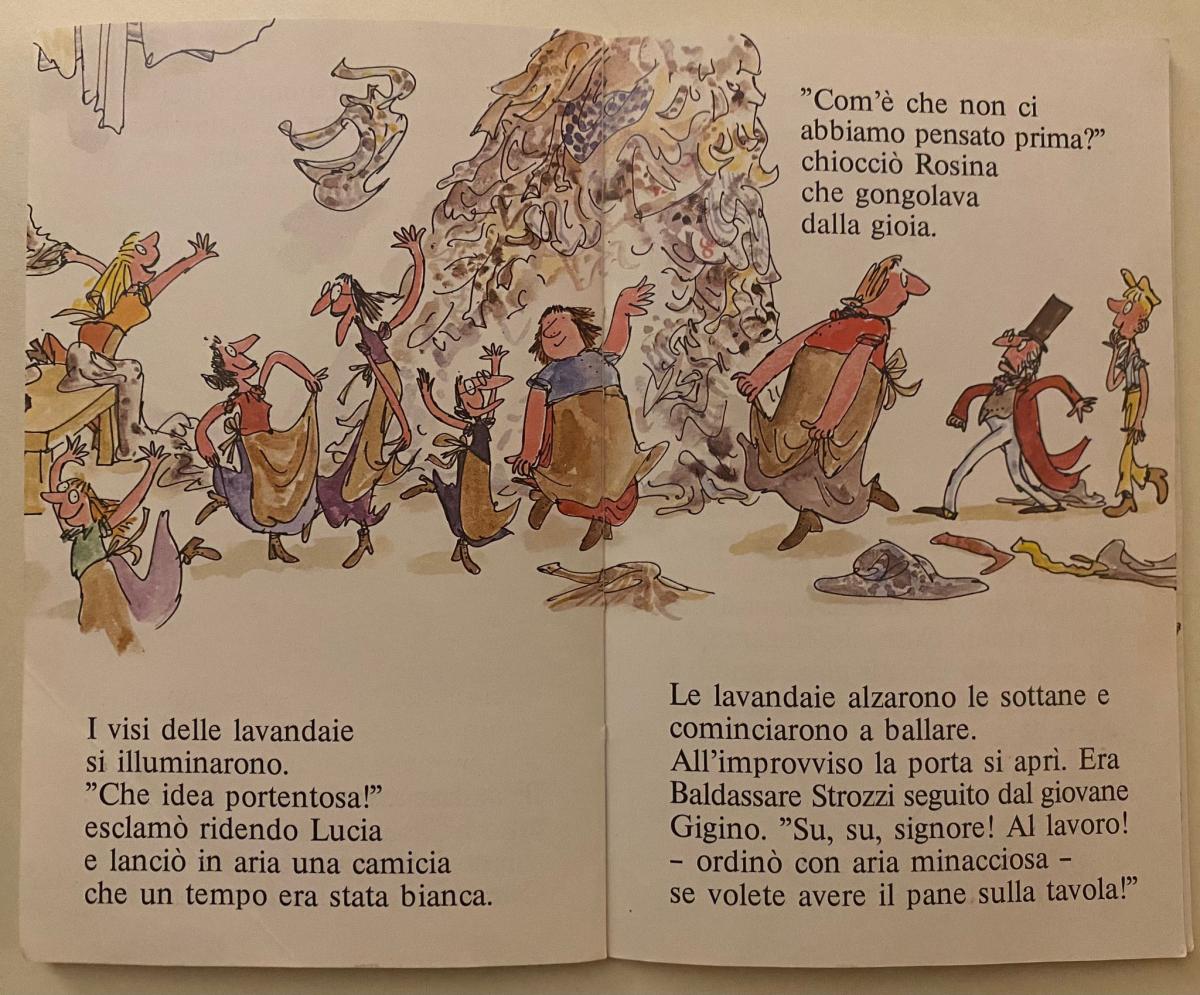

A sinistra La rivolta delle lavandaie di John Yeoman e Quentin Blake (Edizioni EL, 1981), a destra Il mostro peloso di Henriette Bichonnier e Pef (Edizioni EL, 1998)

Che la cifra di questa collana fosse fare dei libretti divertenti mi pare un altro grande atto di fiducia verso l’intelligenza dei bambini, se in fondo – come diceva Paolo Maurensig – “l’ironia è il mezzo con cui l’intelligenza appaga se stessa”.

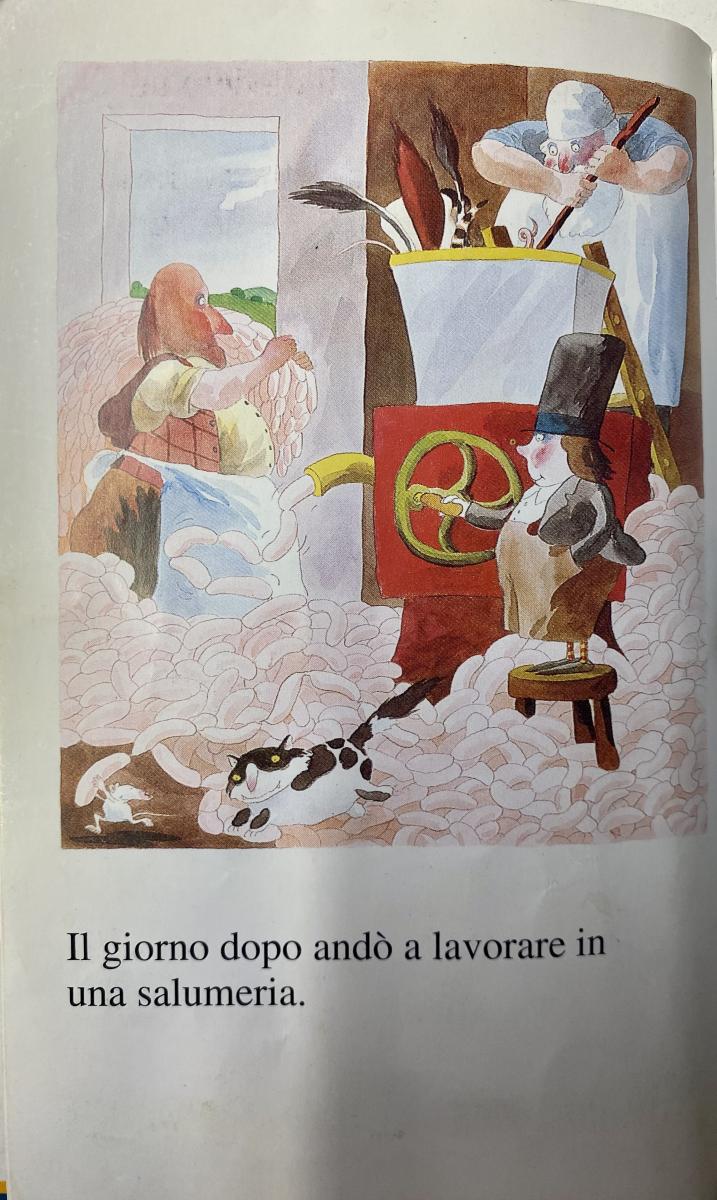

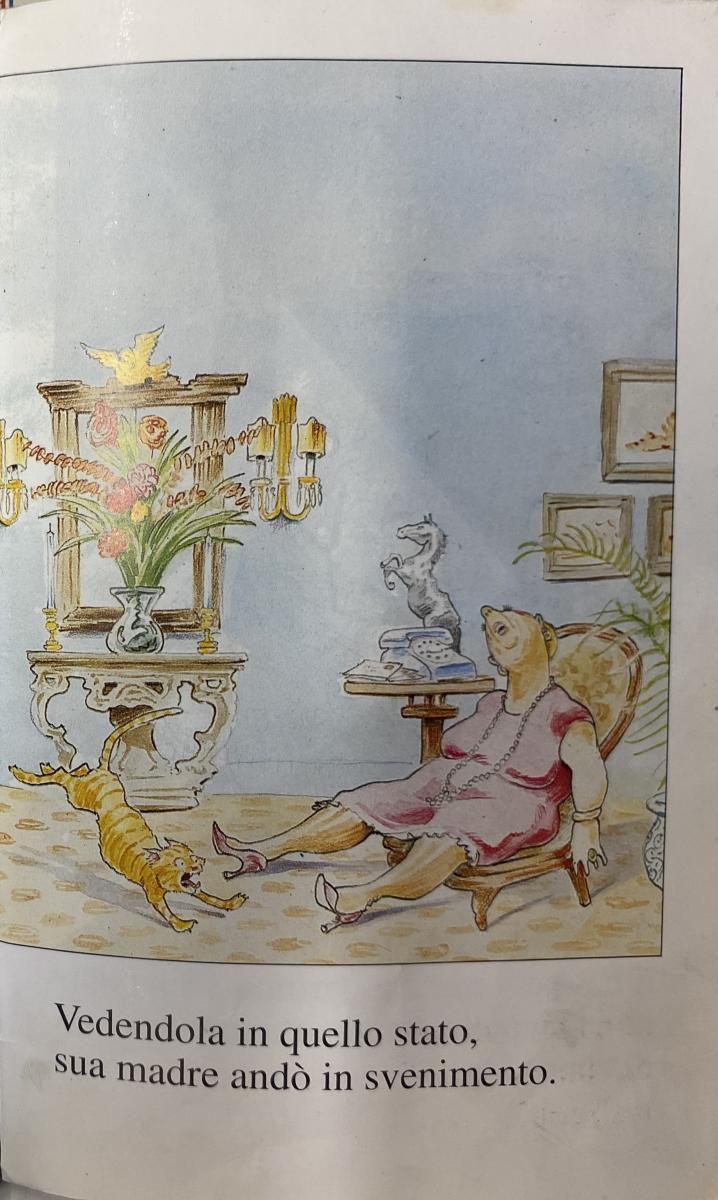

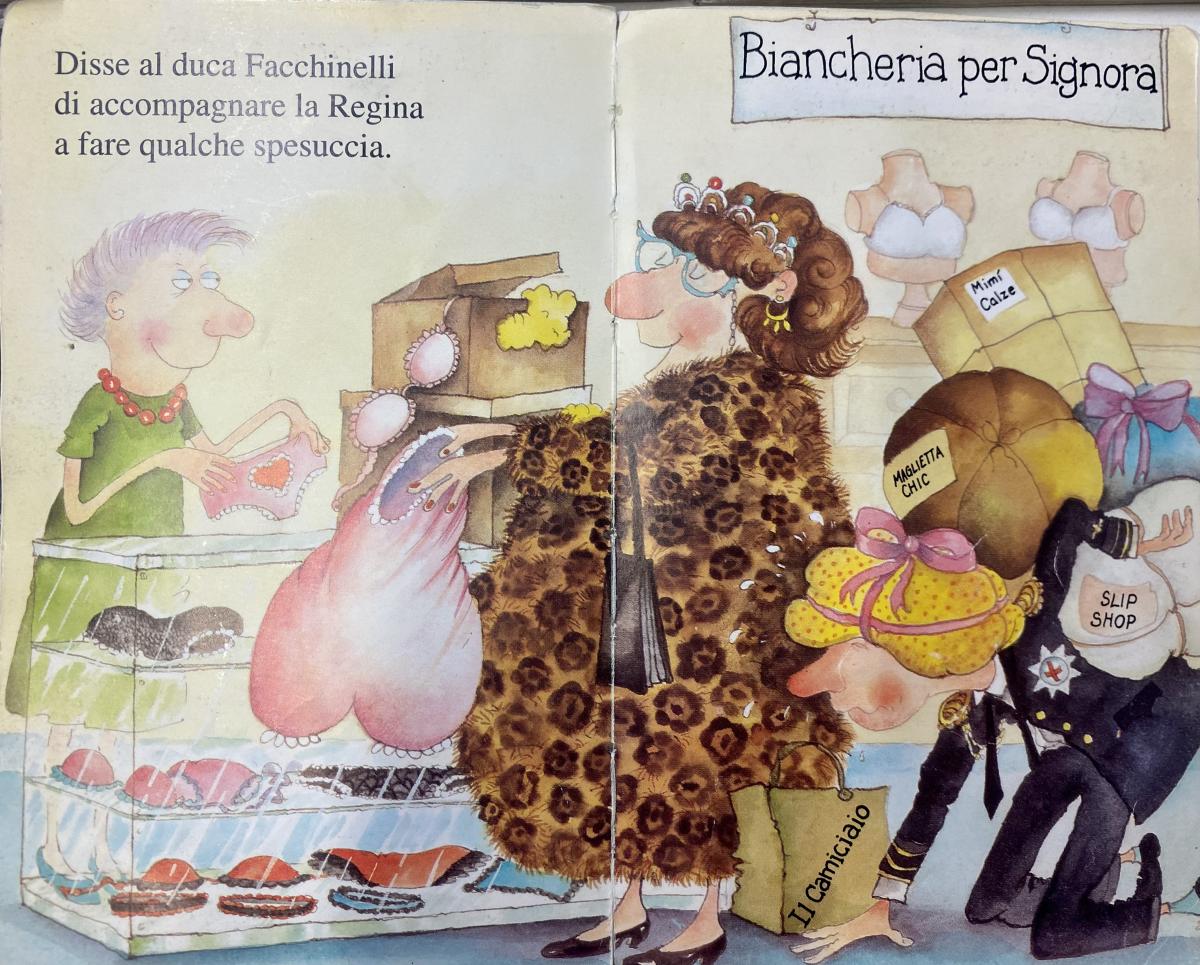

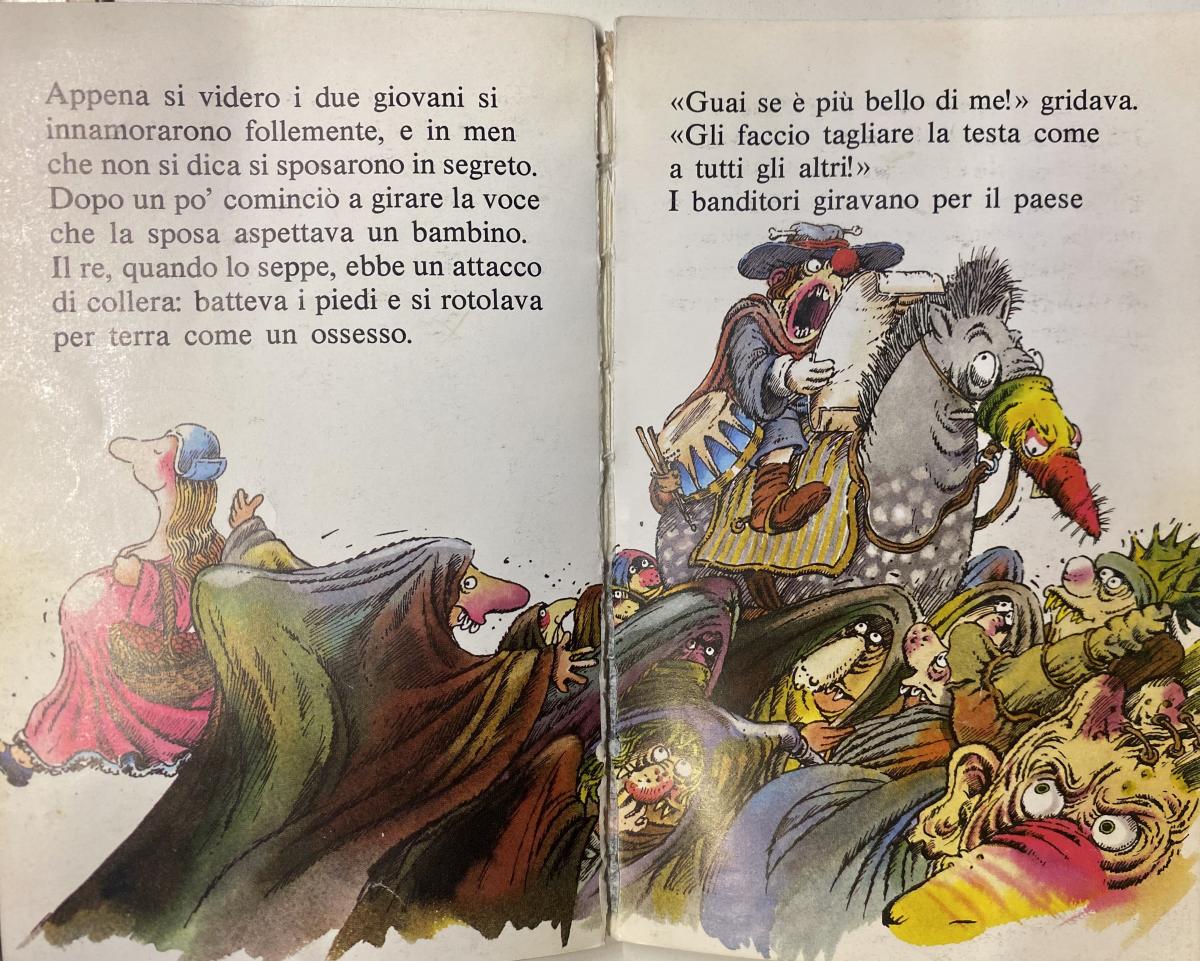

C’è una qualità che attraversa le illustrazioni di questa collana, a prescindere dall’autore: l’esultanza dei corpi in movimento.

Che si tratti di incontenibile gioia di stare al mondo, di estasi iconoclasta o di fulmineo innamoramento, l’energia sprigionata dai gesti di questi personaggi è una qualità fanciullesca al massimo grado, ma qui viene spesso affidata ai grandi, o ancor meglio, ai cattivi.

A sinista Il sacco magico di Rosemary Wells (Edizioni EL, 1999), a destra Adesso ti prendo! di Tony Ross (Edizioni EL, 1994)

La rivolta delle lavandaie di John Yeoman e Quentin Blake (Edizioni EL, 1981)

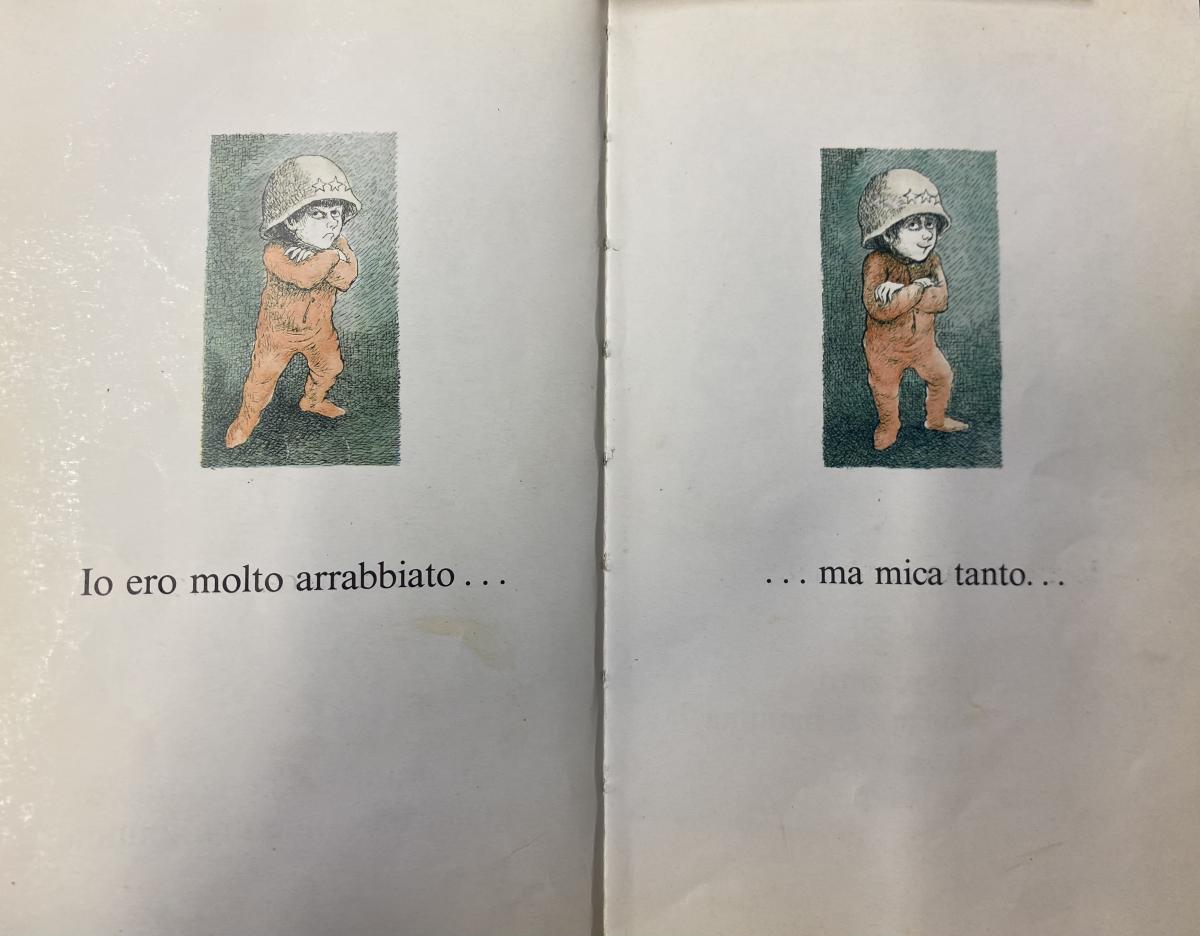

I bambini erano raccontati, quasi mai spiegati. Spesso in tutta la loro tremenda serietà, di contro alla ridicolaggine degli adulti.

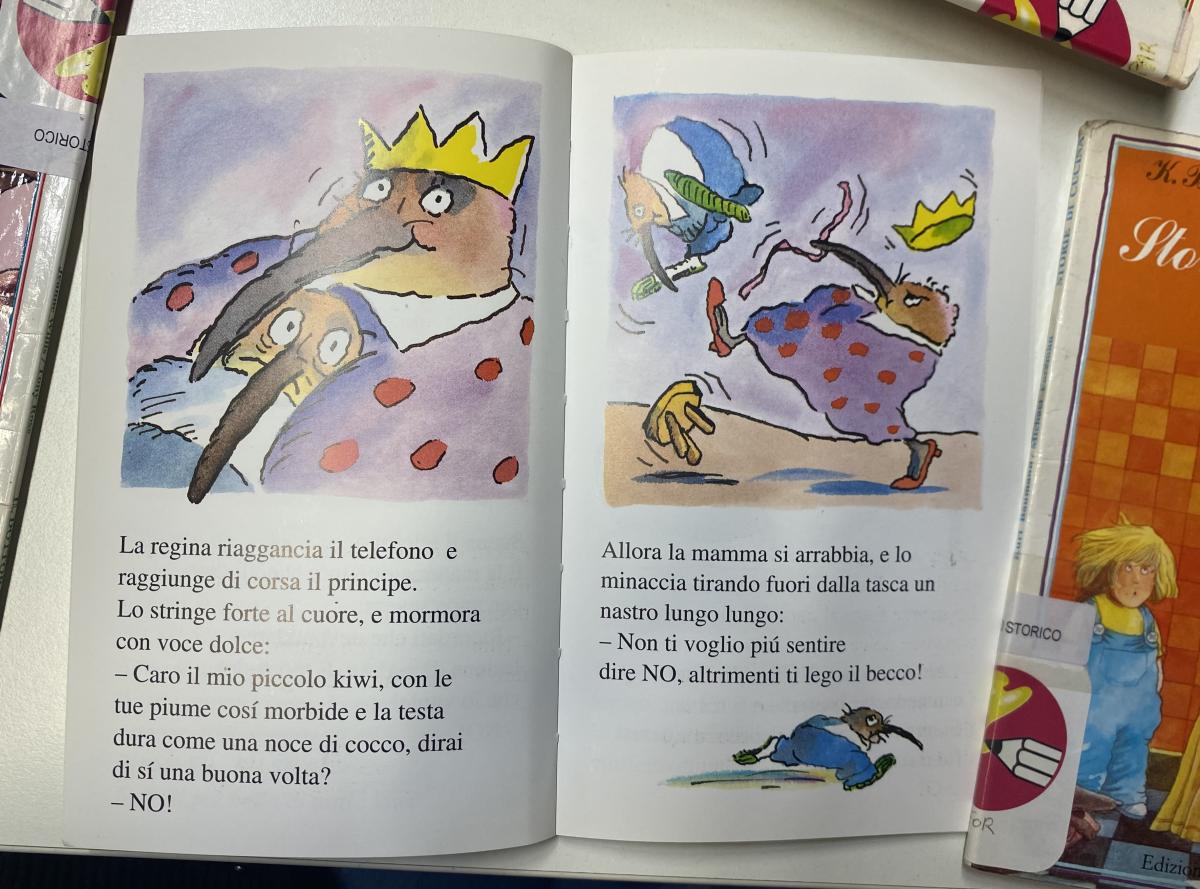

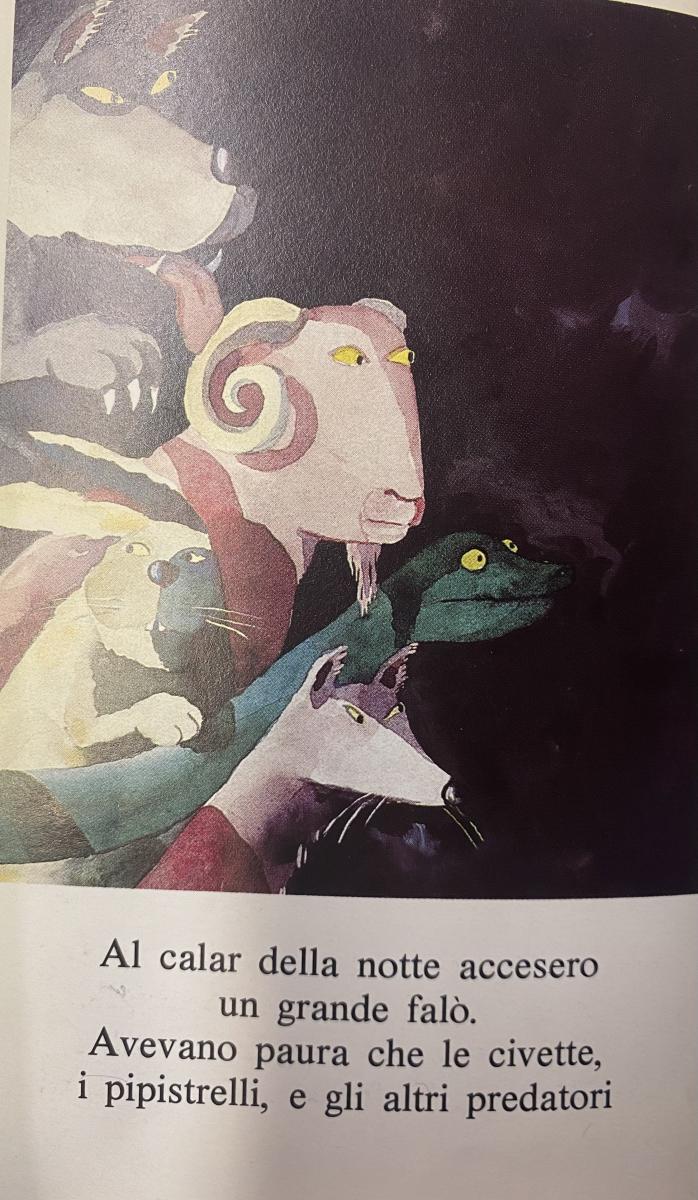

A sinistra Brutti sogni in ripostiglio di Mercer Mayer (Edizioni EL, 1989), a destra Kinò, il kiwi che dice di no! di Alain Perres e Tony Ross (Edizioni EL, 1992)

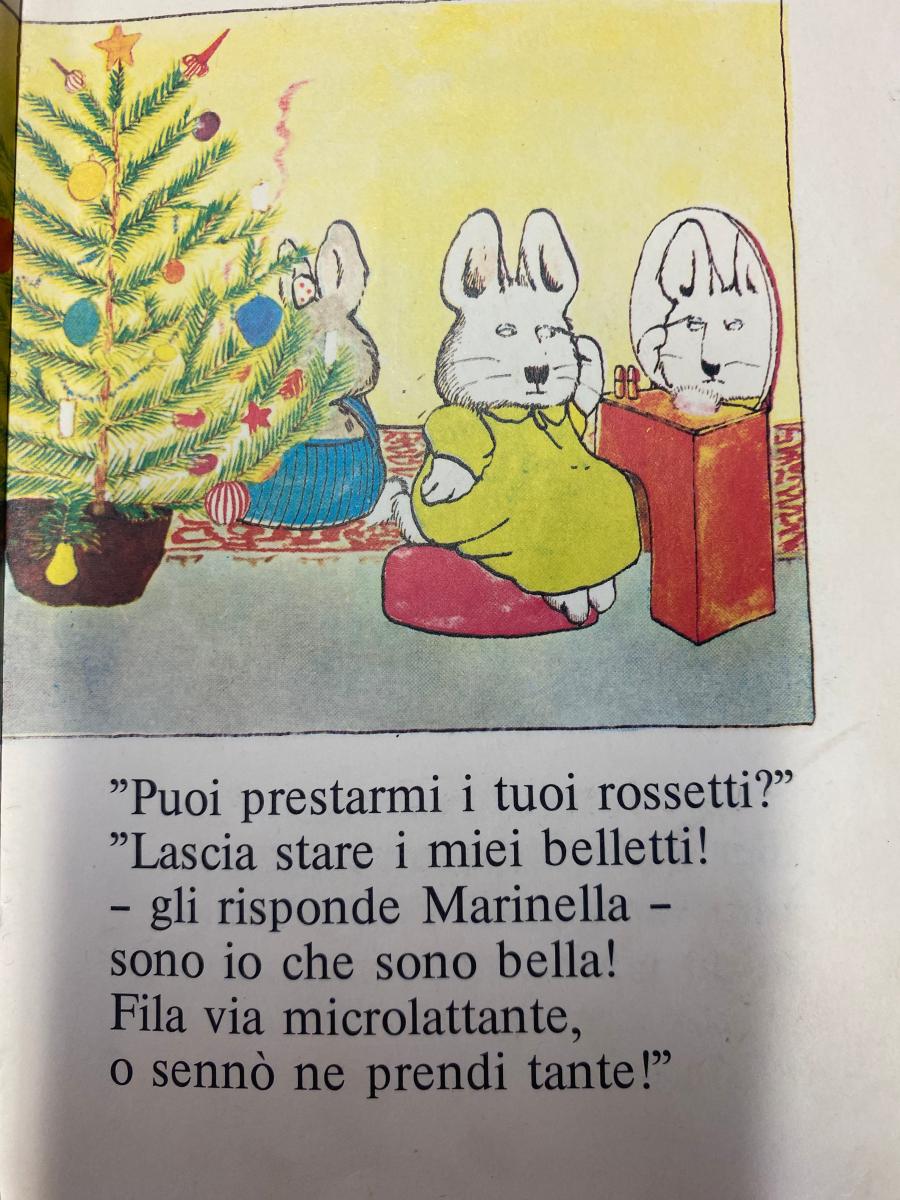

A sinista Il sacco magico di Rosemary Wells (Edizioni EL, 1999), a destra Storie di cucina di Kurt Baumann e Michael Foreman (Edizioni EL, 1991)

Tra queste pagine c’era molto da guardare.

Sguardi eloquentissimi a illustrare non solo tutta la gamma di sentimenti esperibili, ma soprattutto le relazioni tra i propri simili.

Questa espressività nelle illustrazioni fa spesso da contrappunto a un testo sobrio, misurato; ma chi si affida alle immagini non fatica poi a trovare quella precisa sfumatura di circospezione, sdegno, compiacimento nei volti e nei gesti così facondi.

A sinistra Il leone e la neve di David McPhail (Edizioni EL, 1993), a destra La perla di Helme Heine (Edizioni EL, 1986)

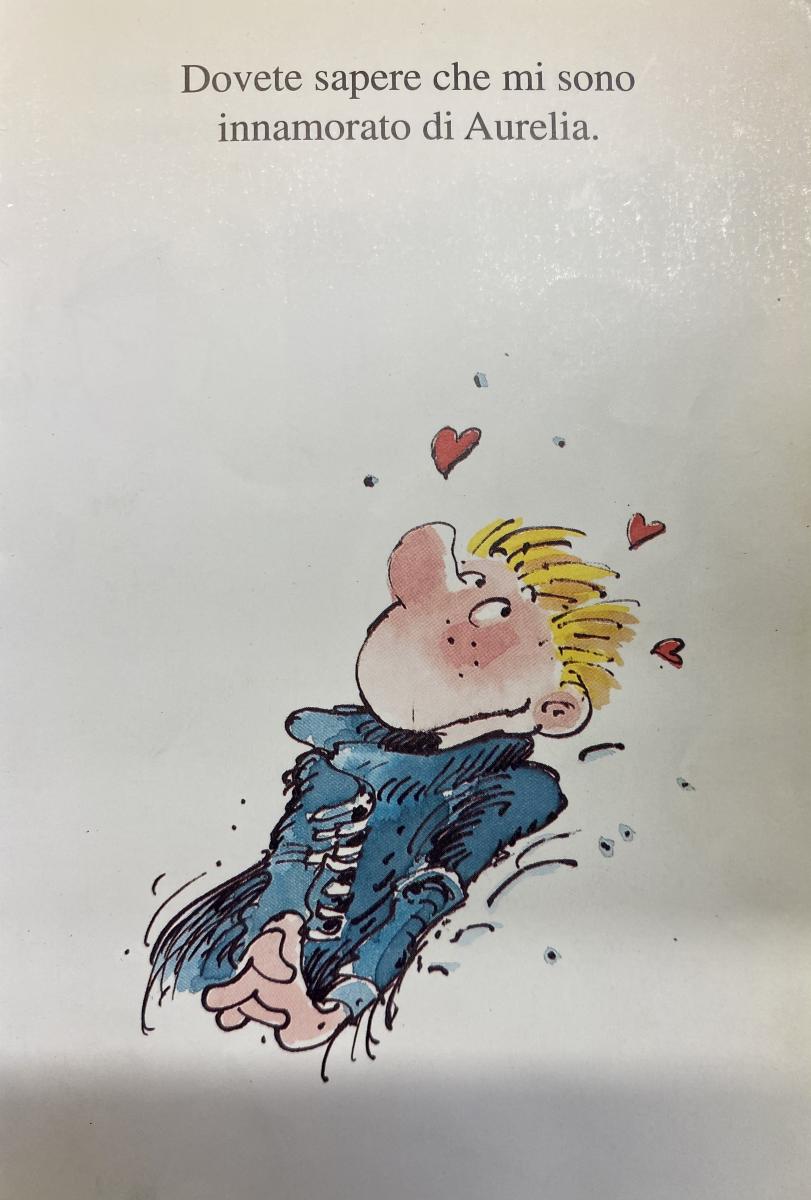

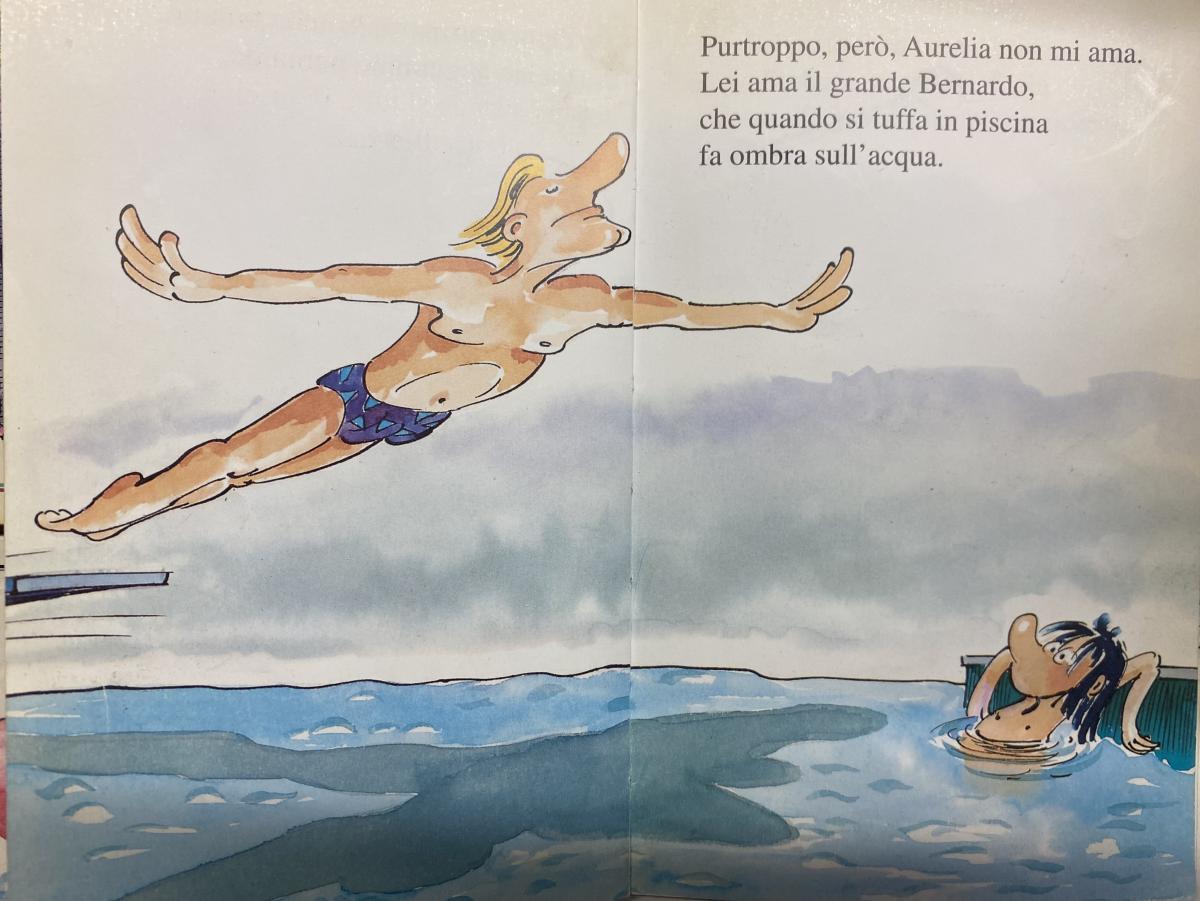

L’amore di Bernardo di Pef (Edizioni EL, 1994)

E ancora si scopriva che l’amore ha in sé una potenza distruttiva, nella sua sfolgorante purezza.

L’amore di Bernardo di Pef (Edizioni EL, 1994)

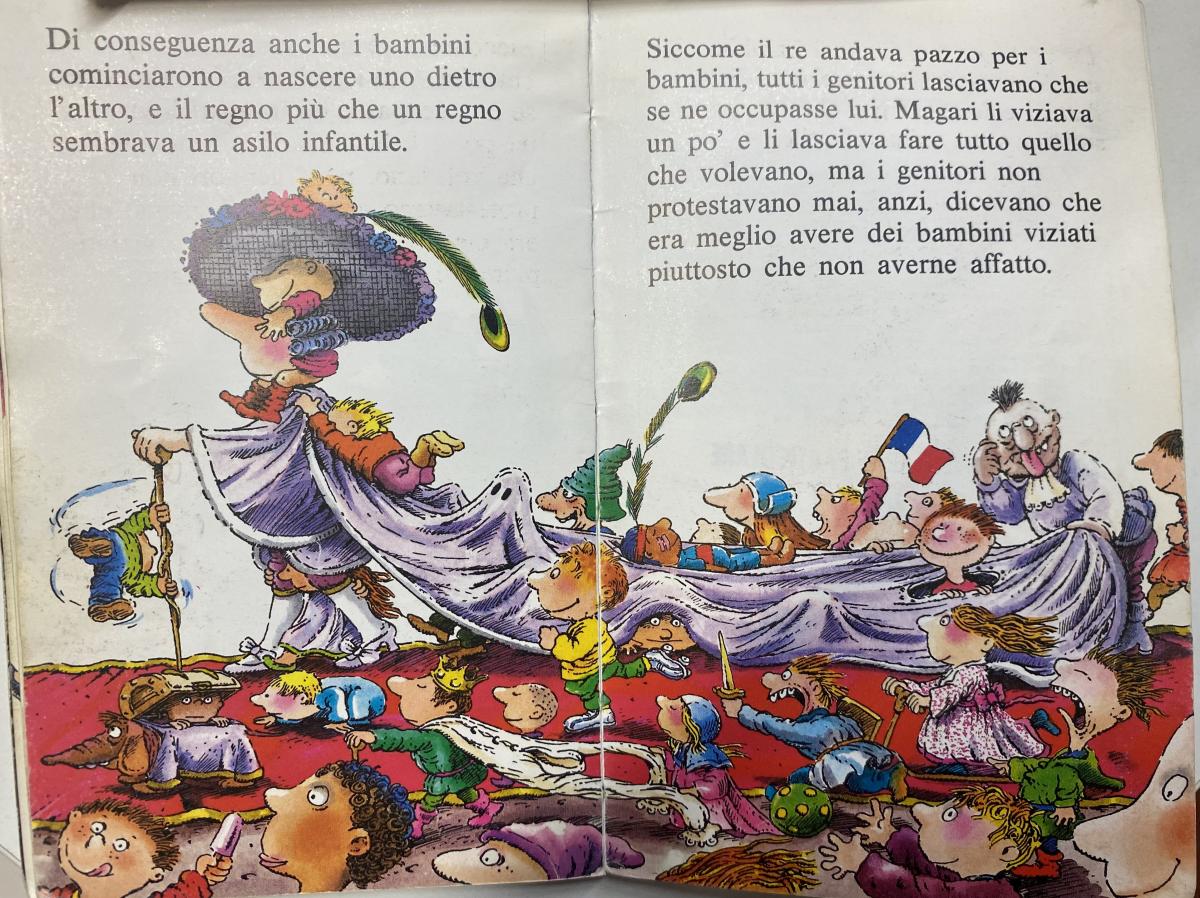

La bellezza del re di Henriette Bichonnier e Pef (Edizioni EL, 1986)

La perla di Helme Heine (Edizioni EL, 1986)

Che in fondo fosse meglio avere dei bambini viziati - o mostruosi, tremendi, insopportabili - piuttosto che non averne affatto.

La bellezza del re di Henriette Bichonnier e Pef (Edizioni EL, 1986)

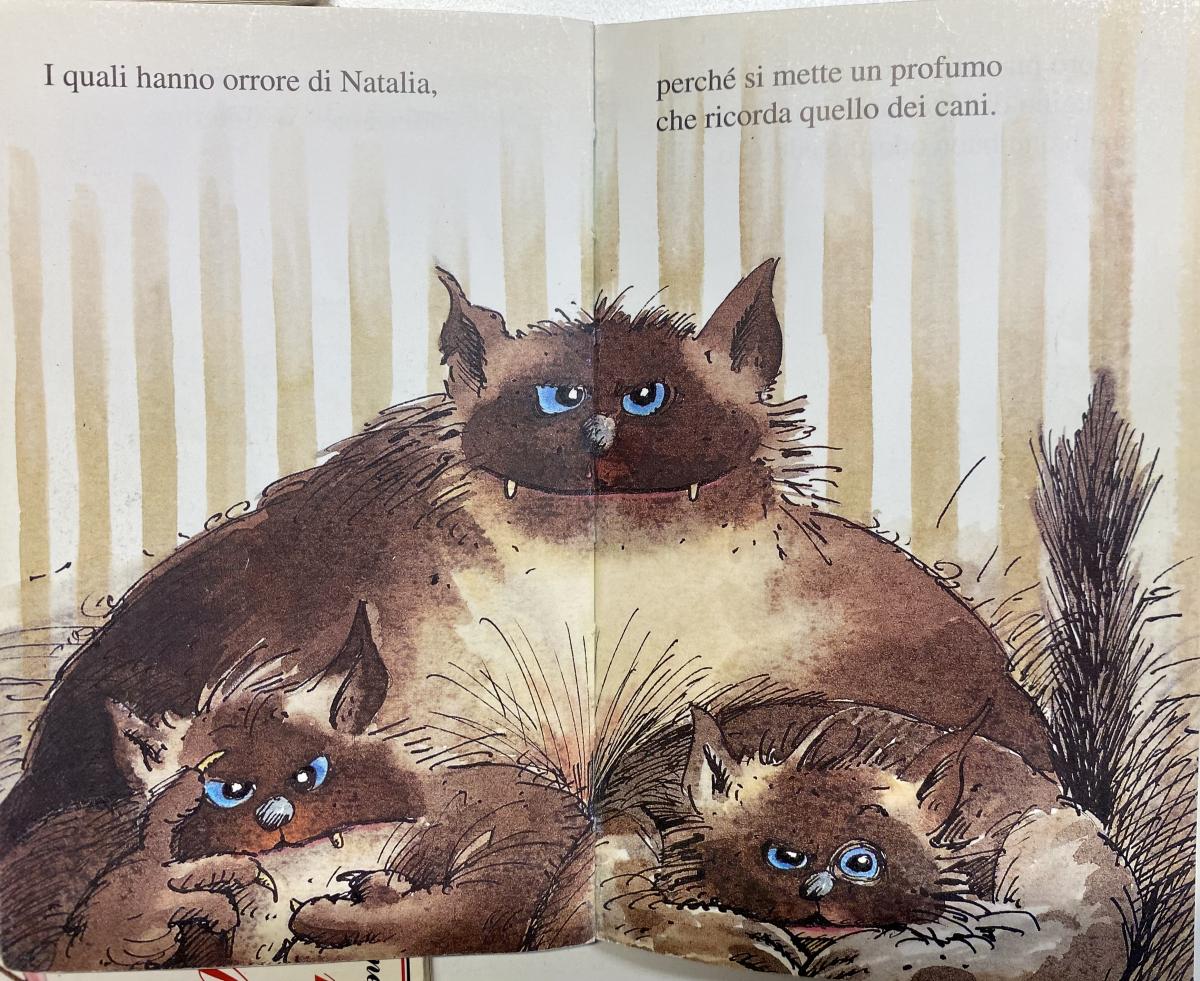

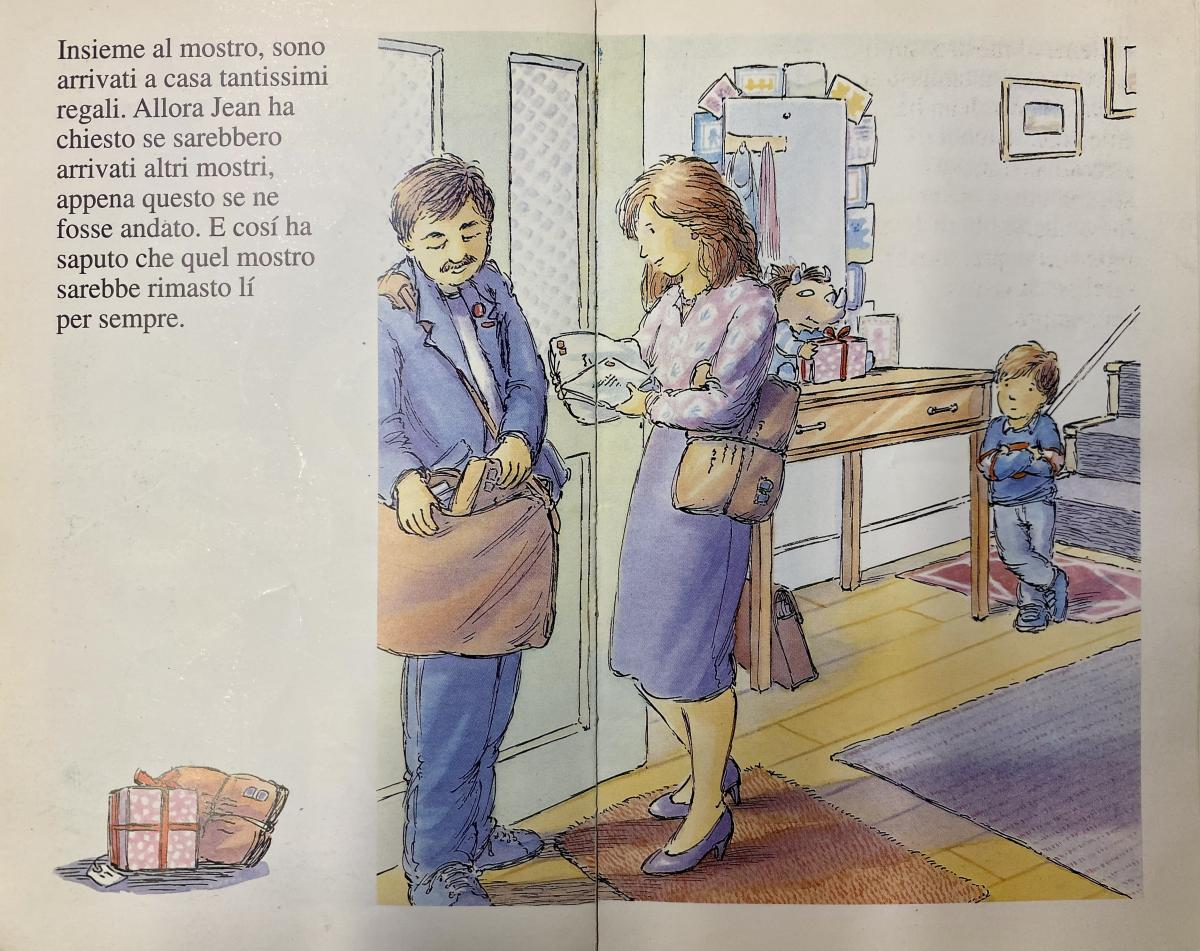

La mia vita col mostro di Richard Graham e Susan Varley (Edizioni EL, 1995)

Nel tempo di una ricreazione, nello spazio di una tasca, si imparavano insomma tante cose, o niente, a seconda dei punti di vista.

*Alice Orecchio, nata a Verona nel 1988, laureata in Lettere Moderne, copywriter e redattrice. Scrive per lavoro delle cose più disparate, dal calcestruzzo ai pigiami. Vive e lavora a Roma.