[di Anna Rita Aprile e Barbara Cuoghi]

“Di chi è la Luna?”, ve lo siete mai chiesti?

“Di tutti!”, è la risposta spontanea che si ottiene da chiunque sia interpellato, ma siamo sicuri che sia quella giusta?

In realtà esistono stipule internazionali, perché la questione è spinosa e, fin da quando è partita la corsa alla conquista dello spazio, è emersa la necessità di regole condivise.

Il Trattato sui Principi che Governano le Attività degli Stati nell’Esplorazione e nell’Uso dello Spazio Extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri Corpi Celesti (Outer Space Treaty), ratificato nel 1967 e sottoscritto da 120 paesi, ha posto le basi del diritto spaziale internazionale e regolamenta aspetti importanti. Stabilisce che lo spazio è libero all'esplorazione e all'uso da parte di tutti i paesi, che l’appropriazione da parte di una nazione è vietata e che la Luna e gli altri corpi celesti devono essere utilizzati esclusivamente per scopi pacifici.

Dal 1972 al 1979 la sottocommissione legale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l’Accordo Regolante le Attività degli Stati sulla Luna e gli altri Corpi Celesti (Moon Treaty). Tale trattato riafferma l’applicazione alla superficie selenica di numerose disposizioni del precedente Outer Space Treaty e ribadisce la norma relativa all’uso esclusivo dei corpi celesti per scopi pacifici e prevede che le risorse naturali e minerarie presenti sulla Luna siano da considerarsi patrimonio comune dell’umanità. Stando al Moon Treaty le Nazioni Unite dovrebbero essere informate tanto dell’ubicazione quanto dello scopo di qualsiasi stazione stabilita sulla Luna.

In realtà, il Moon Treaty presenta numerose criticità: benché sia annoverato tra le fonti del diritto internazionale dello spazio è stato ratificato solo da 18 stati tra i quali non figurano di Stati Uniti, Russia e Cina, cioè le principali potenze spaziali.

Oggi il problema è quanto mai d’attualità perché, al di là di ogni nostra immaginazione, la corsa alla colonizzazione extraterrestre non è più appannaggio solo di alcuni stati, o di consorzi tra stati, ma è anche pane per i denti di pochi, singoli, cittadini: i più ricchi del mondo, come Musk e Bezos.

La Luna è di fatto considerata oggi l’ottavo continente, è terra di conquista, spinta all’innovazione tecnologica e dei materiali e fonte di risorse.

Lo è già. Così come è già ritenuta un ponte tra la Terra e l’esplorazione dello spazio profondo.

Il suolo lunare è composto di regolite, una polvere ricca di litio, alluminio, silicio, ferro e dalla quale gli scienziati di vari stati, Italia inclusa, stanno cercando di estrarre anche acqua ed ossigeno in modo che possano essere prodotti in situ, direttamente sulla Luna, evitando esorbitanti costi di trasporto Terra-Luna.

Viste queste premesse, la domanda si ripropone ancora più pressante: “Di chi è la Luna?” Come se ne possono regolamentare la conquista, il possesso, la colonizzazione e lo sfruttamento?

L’attività che abbiamo proposto a due classi di terza prevede di redigere una Costituzione della Luna, un documento che sancisca regole base condivise per organizzare la società che potrebbe, in un futuro non troppo lontano, insediarsi sulla Luna.

Considerando che la Luna è molto diversa dalla Terra e la sua colonizzazione comporterà numerosi problemi di cui tener conto come la mancanza di atmosfera e quindi di protezione contro le radiazioni e i meteoriti, le temperature non compatibili con la vita, o come il fatto che i viaggi Terra -Luna sono costosissimi e quindi gli scambi di qualsiasi tipo con la Terra potranno avvenire con notevole difficoltà, abbiamo invitato gli studenti a immaginare una futura comunità sulla Luna e a discutere sui punti principali da inserire nella loro Costituzione della Luna.

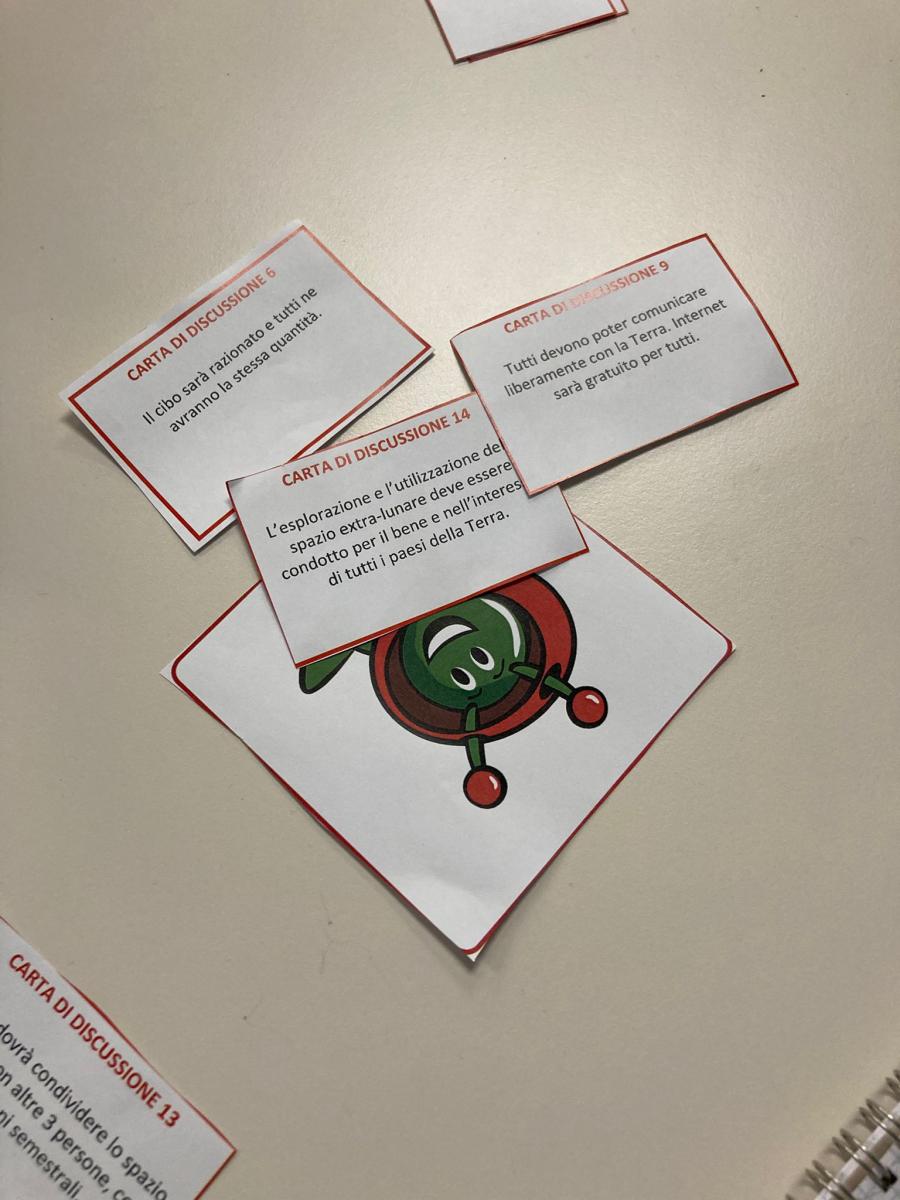

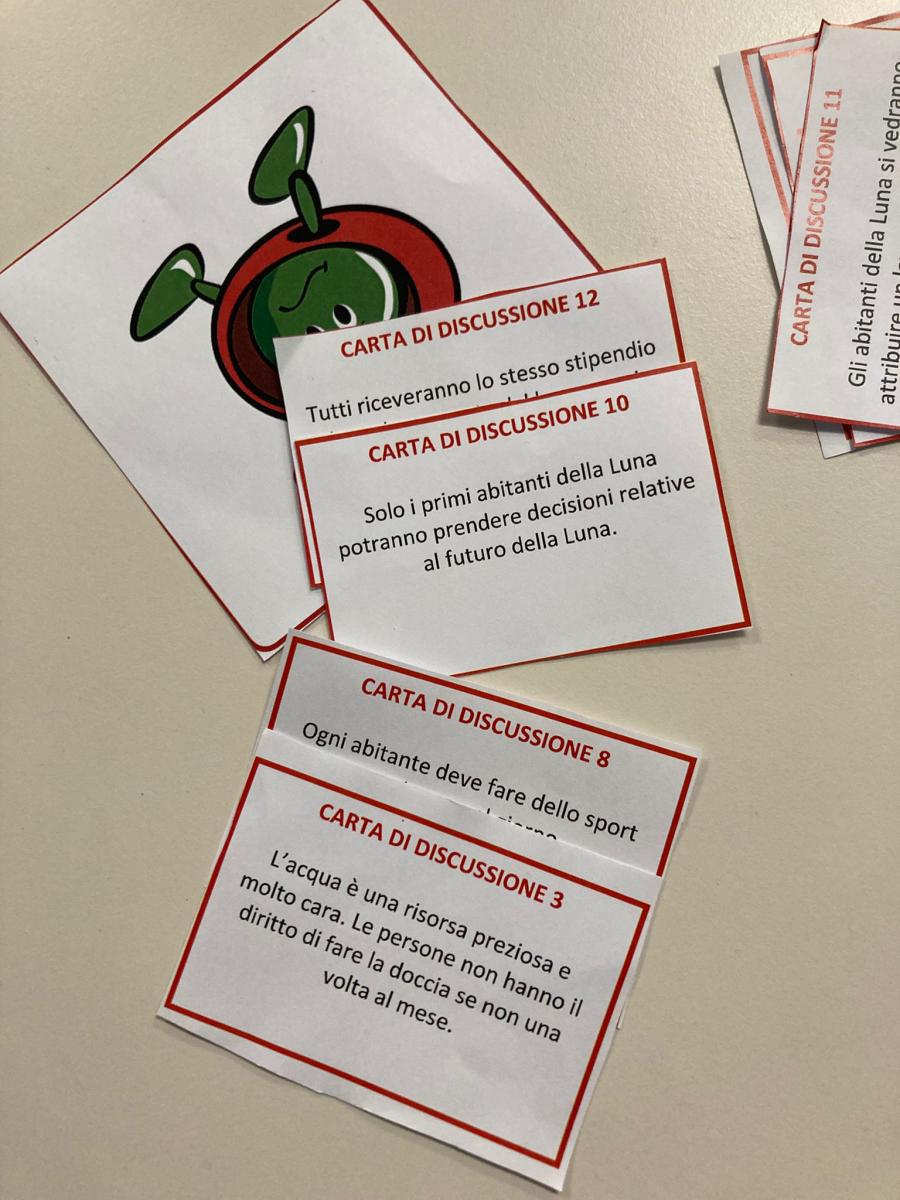

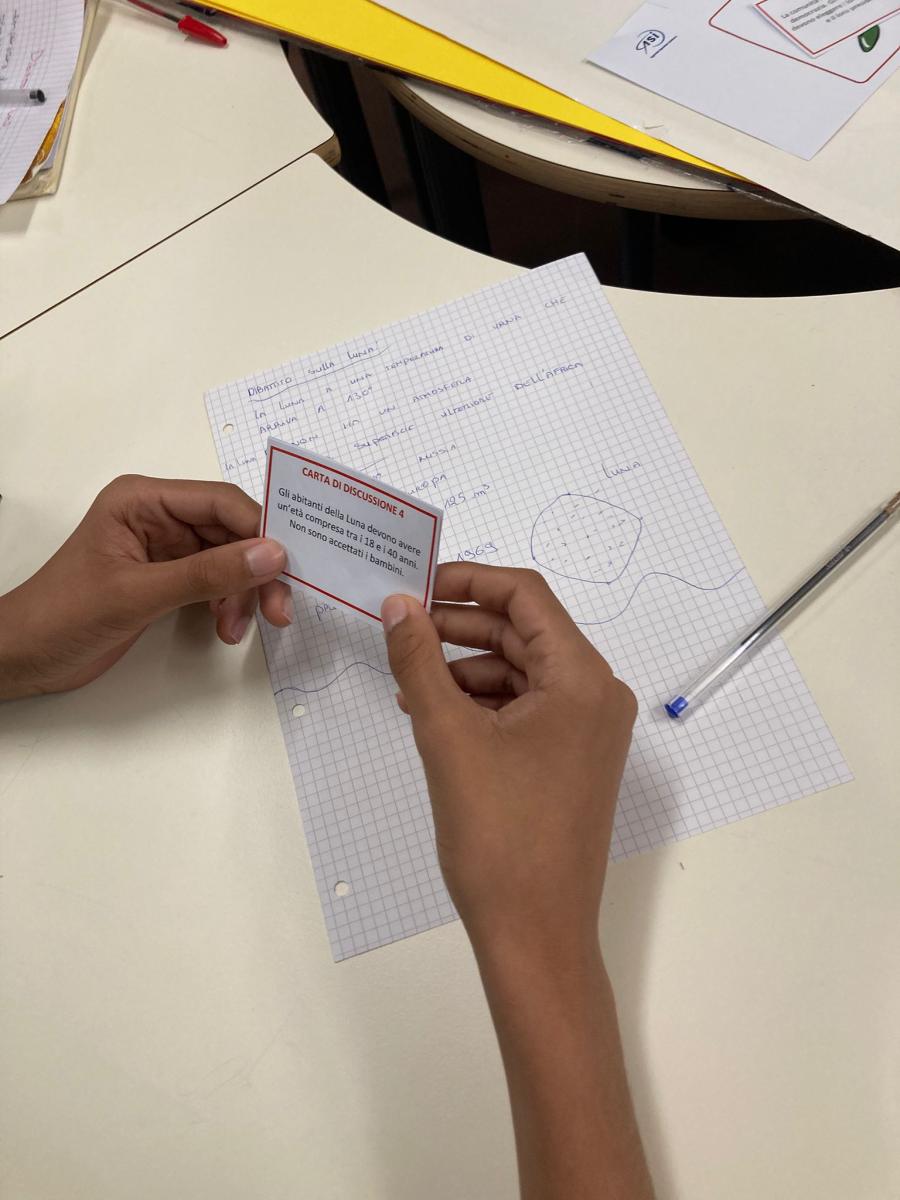

Abbiamo diviso i ragazzi di ogni classe in quattro gruppi e abbiamo fornito loro delle carte su cui sono riportati degli assunti con l’incarico di discutere tra loro e trovare una sintesi su alcuni spunti.

Ad esempio, hanno dovuto pronunciarsi sull’ipotesi che tutti i paesi della Terra abbiano diritto di esprimere pareri sullo sfruttamento lunare o solo quello che ha raggiunto la Luna per primo; se le leggi che sono in vigore sulla Luna debbano essere stabilite dai coloni lunari di concerto con gli abitanti della Terra; come ripartire le risorse disponibili; quali sono le caratteristiche che devono avere i coloni lunari e molte altre. I ragazzi hanno anche preso in considerazione i servizi che utilizzano sulla Terra, come parchi, ospedali, ambulatori, biblioteche, centri sportivi e hanno dibattuto della loro utilità sulla Luna e di come potrebbero essere organizzati e gestiti.

I gruppi delle due classi sono stati fusi per cercare una nuova sintesi e discutere dei pro e dei contro che erano emersi in prima battuta e, di nuovo, arrivare a una sintesi condivisa.

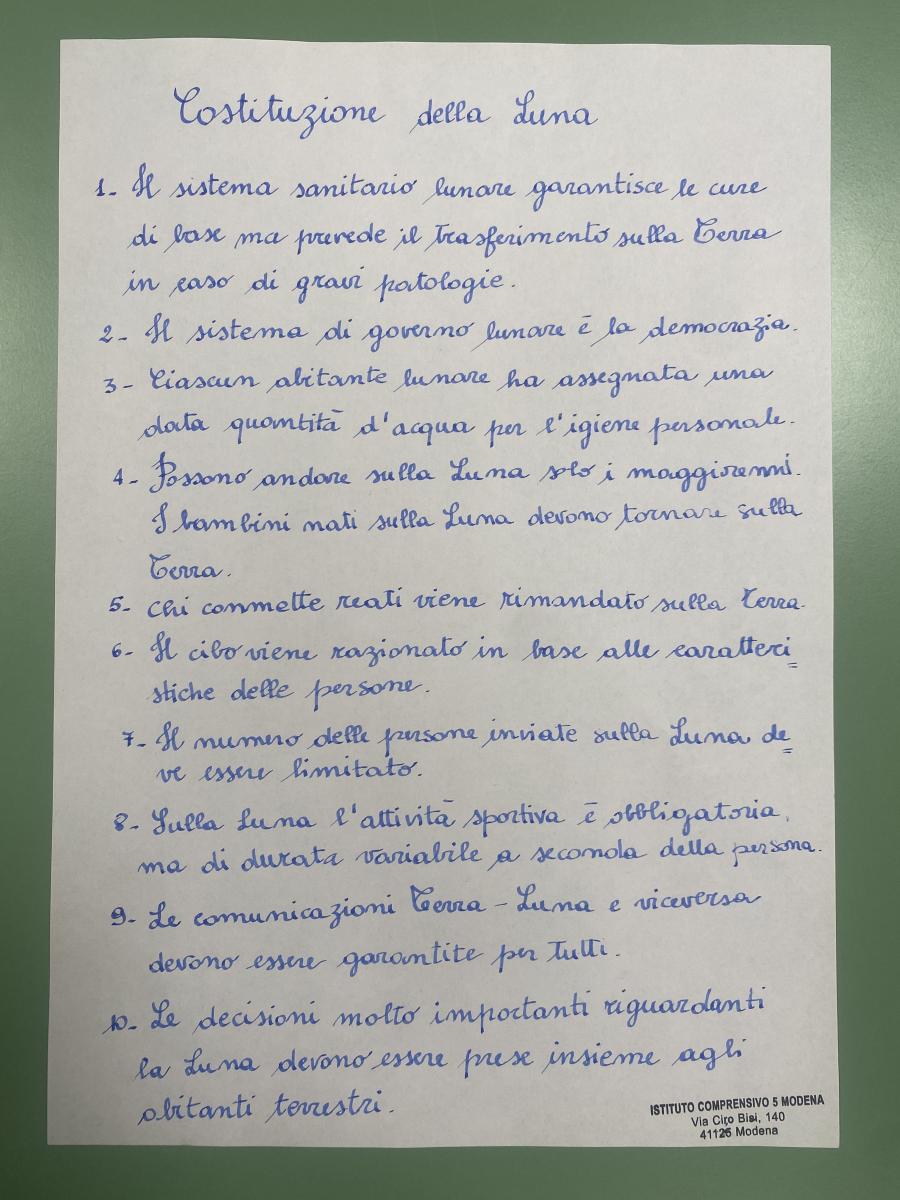

Alla fine della discussione, i ragazzi hanno redatto la loro Costituzione della Luna articolata in dieci punti, quelli che hanno ritenuto essere più importanti.

A essere sincere, l’attività non è farina del nostro sacco: noi stesse, circa un anno fa, abbiamo partecipato alla redazione di una Moon’s Constitution nell’ambito del programma internazionale di formazione per insegnanti EU in presenza, presso l’ESA in Belgio.

È stata una preziosissima occasione per confrontarci con insegnanti ed educatori provenienti da diverse nazioni: abbiamo riflettuto su problematiche attualissime, ma mai prese in considerazione prima e abbiamo mediato per arrivare a una sintesi condivisa.

A maggio 2025 abbiamo riproposto l’attività ai nostri studenti con le stesse modalità da noi esperite. Inizialmente abbiamo fornito ai ragazzi alcuni dati scientifici sulla Luna (grandezza, massa, forza di gravità, temperatura, orbita, composizione del suolo etc.) e sugli gli aspetti normativi come riportato qui nelle premesse. Successivamente abbiamo guidato l’attività avvalendoci degli stessi semplici materiali utilizzati da noi all’ESA e reperibili anche in lingua italiana sul sito web dell’ESA dove sono liberamente stampabili.

I ragazzi hanno stilato la loro Costituzione della Luna dimostrando un forte interesse per gli aspetti normativi e per l’organizzazione che un insediamento lunare sulla Luna potrebbe avere. Abbiamo verificato che il modello di discussione a gruppi con successive sintesi condivise è stato particolarmente stimolante e ha permesso a ciascuno di esprimere la sua opinione coinvolgendo anche gli studenti più timidi.

Al termine dell’attività la Costituzione della Luna è stata trascritta in bella copia, così come si conviene ai documenti importanti, affissa nell’atrio della scuola e anche condivisa con tutti gli utenti della scuola, insegnanti e genitori compresi, con un QR code.

Riteniamo che questa esperienza abbia un alto valore formativo, non solo per la trasversalità degli ambiti che coinvolge (scienze, tecnologia, storia, educazione civica), ma anche per le modalità di confronto e sintesi collettiva con cui si raggiunge l’obiettivo comune della redazione di un documento.

È un’attività che si presta anche come laboratorio a inizio anno, per riaccogliere i ragazzi dopo la pausa estiva e ricominciare a lavorare coralmente su una tematica ampia e coinvolgente.

Last but not least, ci corre il piacevole obbligo di ringraziare la professoressa Luisa Guidetti, amica preziosa ed esplosiva, per averci coinvolte in questa pazzesca esperienza all’ESA e aver condiviso con noi giorni impegnativi, ma bellissimi di alta formazione.