In occasione della Festa del papà pubblichiamo un brano da Piccolo grande Uruguay, di Alicia Baladan, uscito negli Anni in tasca, collana di narrazioni autobiografiche di infanzia e adolescenza. Siamo negli anni Settanta, in Uruguay, e il padre della piccola Alicia, oppositore della dittatura al potere, è stato arrestato e si trova in carcere. Come può un bambino elaborare un fatto così drammatico? Lo racconta l'autrice, descrivendo una visita al padre nella prigione in cui si trova rinchiuso. Lo sguardo dei bambini sulle cose sorprende sempre, anche su quelle apparentemente più inaffrontabili..

[di Alicia Baladan]

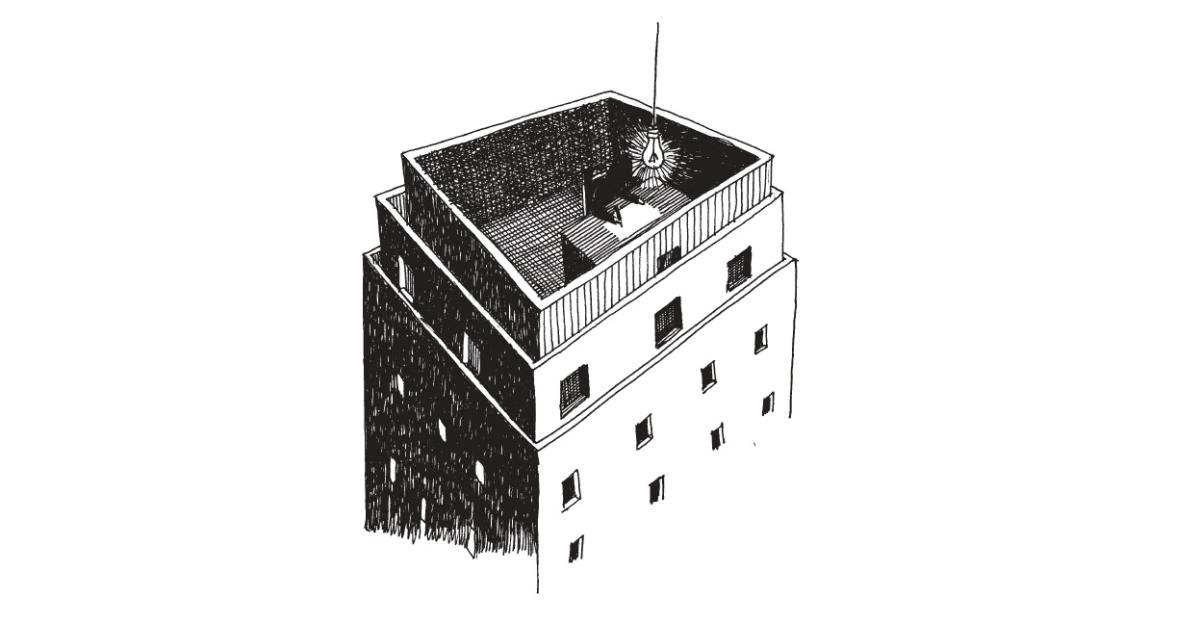

Avevano trasferito mio padre nel nuovo carcere che, vi sembrerà incredibile, si chiamava “carcere di Libertà” dal nome del paese dov’era stato costruito. Per arrivare là a mezzogiorno, ci dovevamo alzare la mattina molto presto. La luce, a quell’ora antelucana, era rarefatta e una nebbiolina ad altezza d’uomo increspava i capelli di chi era costretto a uscire. Dopo un lungo percorso in pullman, si arrivava a un primo controllo, dove i grandi lasciavano i documenti e i generi di conforto per i prigionieri che andavano a trovare: le famiglie, infatti, dovevano fornire ai carcerati caffè, zucchero, tabacco e il materiale per lavori artigianali. Lì si lasciavano anche le lettere e si ritiravano quelle che eventualmente i prigionieri avevano scritto. C’erano militari preposti alla censura della corrispondenza, che aprivano e leggevano tutte le lettere e decidevano se farle pervenire o meno al destinatario. Dopo questa prima fermata, si risaliva sul pullman e si percorreva un altro tratto di strada, fino al secondo posto di controllo, situato in un piccolo stabile diviso in due stanze dove si entrava uno alla volta. I militari perquisivano tutti dalla testa ai piedi, spogliando anche noi bambini di abiti e scarpe. Superato il secondo controllo, percorrevamo a piedi un altro interminabile tragitto, oltrepassando vari cancelli di ferro che si richiudevano alle nostre spalle, fra fischi di sirene e schianti metallici. Il carcere si trovava in mezzo a una campagna piatta, priva di alberi, e già mentre mi trovavo in fila per la perquisizione, vedevo da lontano la “casa” di mio padre, con la sua finestrella. Me lo immaginavo chiuso là dentro, a scrivere musica, chino su una scrivania di fortuna, intento a tracciare i pentagrammi con un timbro di mollica di pane.

Man mano che mi avvicinavo però, perdevo di vista la finestrella che diventava una fra le tante nel grande alveare di cemento rossastro del carcere. L’ultima sosta era in una sala d’attesa, con un piccolo cortile all’aperto dove noi bambini preferivamo aspettare il nostro turno. Finalmente, dopo che i grandi avevano visitato i prigionieri, un militare allineava noi bambini in fila indiana e ci portava dai nostri genitori. Da lontano, i papà erano tutti uguali: avevano i capelli rasati a zero, erano molto magri e indossavano una tuta grigia. La prima volta rimasi molto colpita da questa piccola folla di uomini grigi che ci attendeva al di là del corridoio, e solo dopo qualche minuto riconobbi, tra questi, mio padre. Poi imparai a distinguerlo da lontano, senza leggere il numero che portava a sinistra sul petto: il numero col quale era chiamato dai militari. Mio papà era il 1674. Fra noi bambini, ci chiedevamo reciprocamente quale fosse il numero dei rispettivi papà: saperlo a memoria era motivo d’orgoglio, visto che la maggior parte di noi sapeva contare senza errori al massimo fino a cento. Nessuno di noi, però, chiamava il proprio padre con quel numero: i grandi ci avevano spiegato che era un modo dei militari per oltraggiare i prigionieri, togliendo loro ogni dignità, a cominciare dal nome. La visita durava pochissimo, rispetto al viaggio; mio papà mi raccontava tante cose e spesso, con un bastoncino, mi disegnava sulla sabbia del cortile le cose che non capivo. Qualche volta mi perdevo a guardare gli altri bambini che giocavano coi loro papà e per questo non sempre ascoltavo veramente ciò che mi diceva mio padre, ma la sua voce era come una musica di sottofondo. Papà aveva la testa come un porcospino ed era divertente strofinarla con le mani. Gli guardavo sempre le unghie che, nella mano destra, aveva linde e lunghe; avevo l’impressione che muovesse le dita in modo inusuale: erano affusolate e sembravano stare attente a dove si posavano. Le mani erano l’unica parte di mio padre che avesse conservato un aspetto davvero identico a quello che osservavo in certe foto di lui che avevo a casa. Per il resto, faticavo a capire che si trattasse della stessa persona. Nelle foto, aveva folti capelli neri e vestiva elegante; era magro, ma di bell’aspetto, e stava sempre suonando il piano o la chitarra. Non mi sono mai chiesta se sapesse fare altro. Le lodi di chi lo conosceva facevano sì che mio padre e la musica per me fossero una cosa sola. Sentivo, rispetto ai miei coetanei, di avere un papà diverso, non tanto perché fosse in carcere, dato che questo, all’epoca, in Uruguay, non era poi così strano, quanto perché a differenza degli altri papà, del mio tutti parevano avere una particolare stima. A casa giungevano, ritirati da mia madre al carcere, gli spartiti freschi di scrittura: pallini affusolati e grafia elegante che io guardavo con curiosità. Le lettere di mio padre, venivano lette ad alta voce da Josefina che non mancava mai di giudicarle belle o importanti per il loro contenuto.

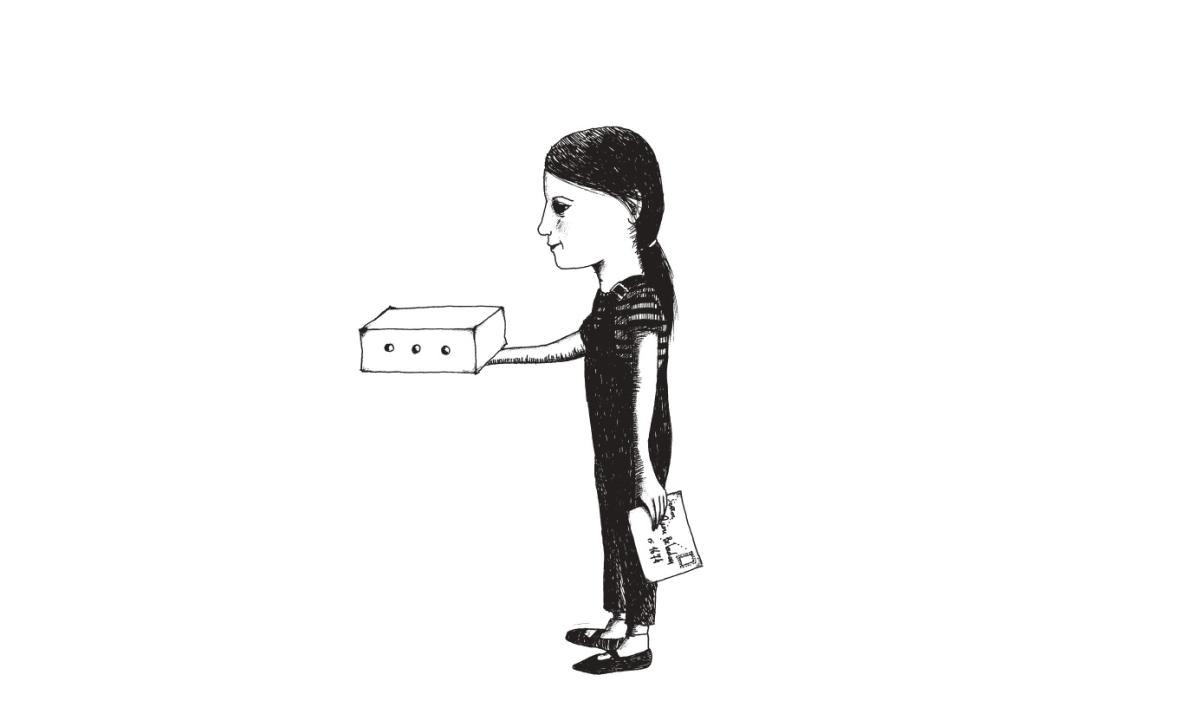

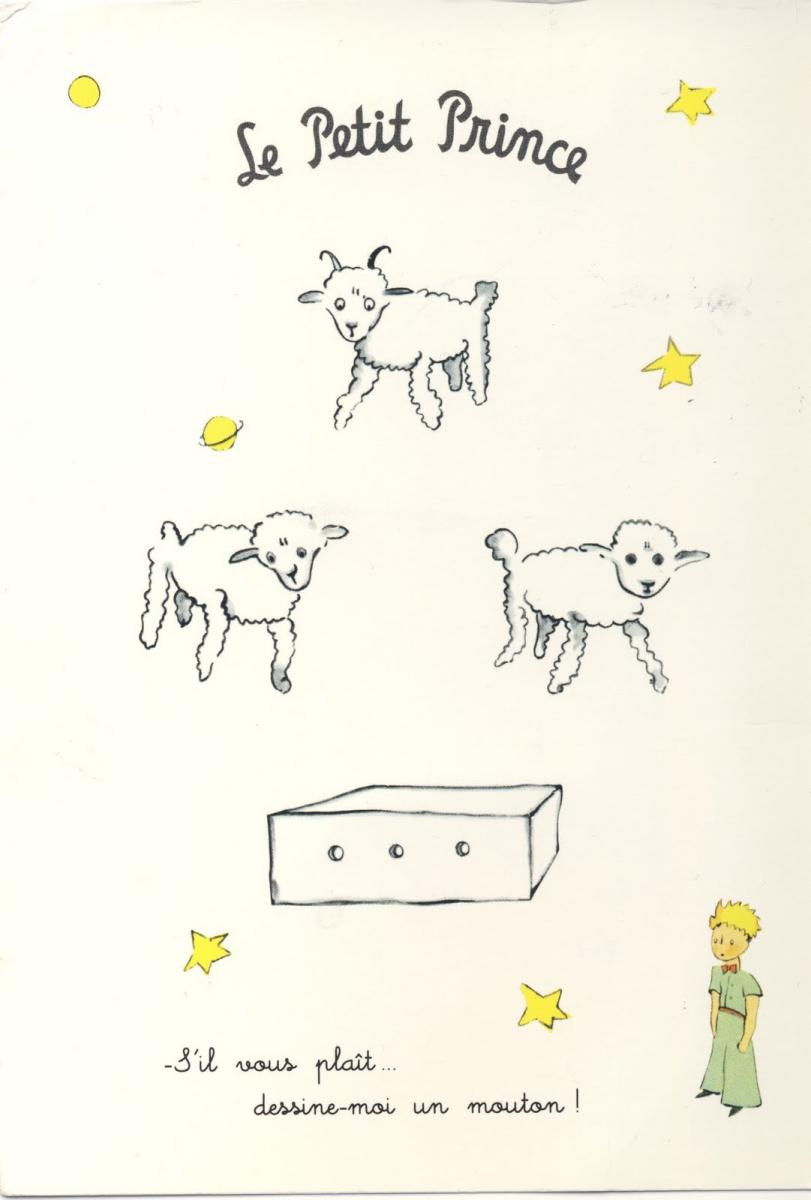

Una volta, per la festa del papà, a scuola, la maestra ci diede il compito di disegnare il ritratto del proprio padre. Ero indecisa su come disegnarlo. Non ricordavo di averlo mai visto suonare uno strumento, né scrivere musica su un pentagramma, me l’ero solo immaginato in tutte queste situazioni, guardando le foto e ascoltando i racconti su di lui. Un po’ come avevo immaginato al pascolo la pecora del Piccolo Principe, chiusa nella sua scatola. Così, pensai di ispirarmi al libro di Saint-Exupéry, che i grandi avevano regalato a Claudia e che lei per molti mesi ci aveva letto con grande passione. Copiai la scatola dall’illustrazione del libro e la colorai di grigio. E, senza dare troppe spiegazioni, obbligai anche la maestra a immaginarsi il mio papà chiuso nella scatola.