[di Enrica Buccarella]

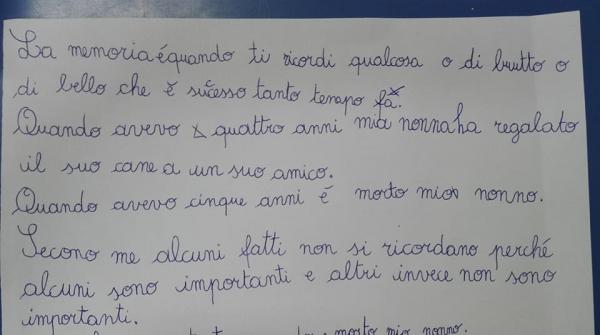

Non posso che partire dal chiedere loro: che cosa significa memoria. E le risposte sono tante, tutte giuste: memoria significa ricordare le cose del passato, dice Francesco; e qualcuno ce l’ha perfetta, aggiunge Leia, come quando devi imparare una cosa per la verifica… E alcune cose si ricordano perché sono belle, altre perché sono brutte o perché sono degli incidenti, dice Sara, senza rendersi conto di quanto calzi a pennello questa parola. Incidere. Come fa una ferita che poi sana, ma resta il segno. Per sempre. E Rebecca infatti dice che quando si parla di memoria si usa l’espressione restare impresso. Nella testa. Alessia dice che le cose si ricordano perché ce le hanno raccontate tante volte.

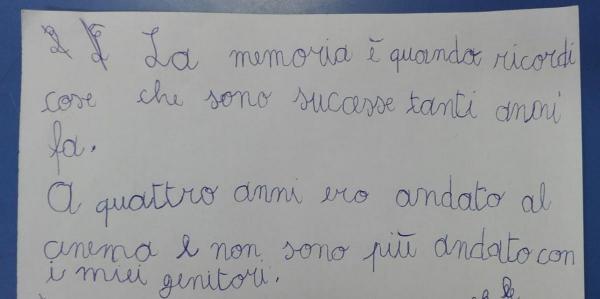

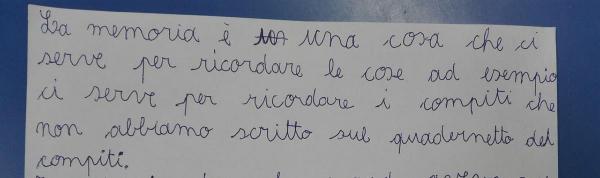

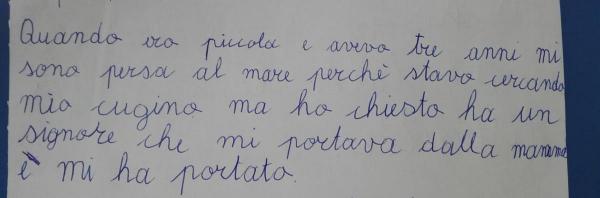

Chiedo di fare un esempio di cose che si ricordano. I compleanni, le feste, le vacanze in un posto bello, quando ti fanno un regalo, quando nasce un fratellino… ma anche quando cadi e ti fai male, e quando hai avuto la febbre alta e sei andato in ospedale, quando avevi sei anni e ti hanno fatto la puntura sul braccio ma non hai pianto, e quando il nonno è andato in cielo e non è più venuto a prenderti a scuola. Anche le cose brutte si ricordano. Purtroppo. Ognuno scrive un ricordo, bello o brutto. Quando un ricordo è bello si festeggia, e quando è brutto? Si dimentica, dice Yu.

E allora in questa Giornata della Memoria cosa si festeggia? chiede Melina. In realtà, dico io, si ricorda una cosa brutta, non si festeggia. Fatti successi più di settanta anni fa e molto molto tristi. Si dice che si celebra. È un po’ diverso. Cerchiamo il significato della parola celebrare e in alcuni dizionari c’è scritto: festeggiare solennemente, onorare. No, Non è questo. Poi scopriamo che la parola ha origine dal latino e significa frequentare. Come frequentare la scuola, dice Matteo. Cioè tornare, venirci spesso, ogni giorno. Ogni anno in questo caso, il 27 di gennaio. Tutti sono perplessi. Perché si deve tornare ogni anno su dei ricordi tristi?

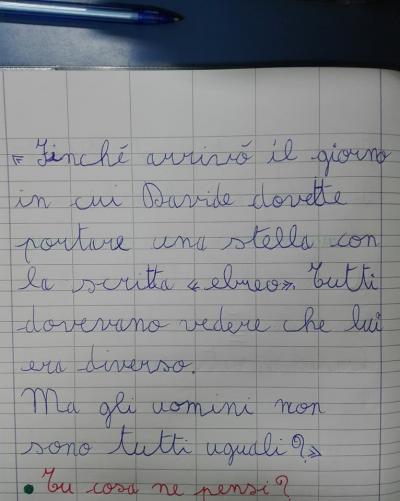

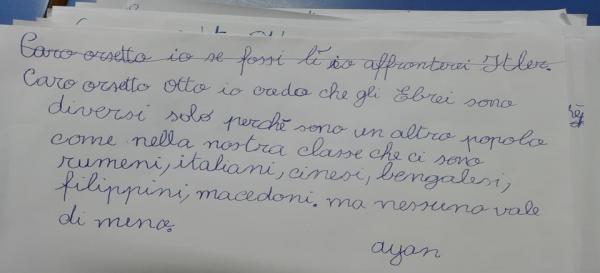

Mi accorgo che non sono ancora pronta a rispondere. Cambio discorso e chiedo quale sia per loro la cosa più triste che possano ricordare o immaginare. Quando facciamo questo tipo di conversazioni, do sempre ai bambini un foglio bianco, senza righe. Parliamo e ascoltiamo i vari interventi e, quando sono certa che abbiano capito bene il tema del confronto e tutti vorrebbero intervenire, dico: adesso scrivete, invece di raccontarmi. Scrivetela questa cosa, così come avreste voluto dirla ora, e poi la leggerete a me e ai compagni. Poi i fogli li rileggo insieme a loro, li correggo, perché abbiano una forma e un’ortografia corrette: i loro pensieri sono importanti, anzi, preziosi, e vanno scritti bene. Li ricopiano sul quaderno con la scrittura migliore che gli riesce.

Il primo pensiero è per la famiglia. Paura che la mamma muoia o il papà, che il fratellino più piccolo si faccia male durante una marachella, paura che la loro casa vada distrutta. C’è qualcuno che quella cosa triste la conosce bene, non è immaginazione, ma paura sospesa, pericolo in agguato:

«Per me la cosa più triste che può succedere è che resto al mio paese (Filippine) lontana dalla mamma, è già successo e lei piangeva.»

Poi lo sguardo si allarga e le cose tristi, nel mondo, diventano tante.

«… le cose più tristi sono che vengano uccise le persone.»

«Per me la gente povera dovrebbe mangiare e bere, ma visto che altra gente non è gentile io la voglio aiutare e dare tanto cibo ma non posso.»

«… la cosa più triste è che arrivano i cattivi e dopo noi moriamo con la spada.»

«la cosa più brutta che riesco a pensare è morire da giovane quando c’è un terremoto, o una casa allagata dentro quando piove tantissimo.»

«… quando i bambini vengono abbandonati dai genitori.»

«… un treno si è rovesciato per terra e sono morte tantissime persone.»

«… se ci fosse la guerra, perderei tutti i miei amici soprattutto Sara e Natalia…»

«Per me nel mondo le cose più tristi sono la guerra, i poveri, i ladri, i morti.»

Qualcun altro resta con gli occhi fissi sul proprio vicinissimo mondo e sugli oggetti che ne fanno parte, perché in fondo è lì che stanno i riferimenti certi di un bambino: «Quando ero piccola ho perso un cosa: una borsetta che mi piaceva ed ero triste.» La cosa più triste che si possa immaginare. Sì, devo raccontare la Memoria anche a questa bambina.

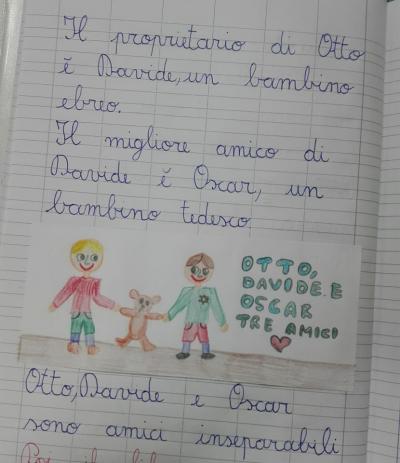

Ma insomma chiedono, infine, cos’è questo fatto molto molto triste? Ecco, è arrivato il momento. Cerco le parole. C’è stato un momento in cui tutte le cose più brutte che avete immaginato e che potreste ancora immaginare, per molte, moltissime persone, sono diventate realtà. Sono arrivati dei cattivi, come dice Jack, e moltissime persone hanno perso la casa e gli amici, sono diventate povere e non hanno più avuto da mangiare e da bere, né i loro giochi né i loro vestiti, i bambini sono stati separati dalle mamme e le mamme dai papà e infine queste persone sono state uccise; si ricorda questo nella Giornata della Memoria. Mi guardano. Approfitto del silenzio e approfondisco il racconto, parlo della guerra, della Germania e dell’Italia e le leggi razziali… Per un momento nessuno dice più niente, ma proprio niente. Penso che forse sto raccontando fatti per loro privi di senso. Difficile immaginarli, collocarli temporalmente in modo da percepirli come reali, anche se si fa riferimento al tempo dei nonni. Dei loro bisnonni in realtà. Hanno solo sette anni, qualcuno otto, sono in seconda.

Dopo il primo momento di perplessità esplodono le domande, una su tutte: perché? Perché queste persone erano diverse, dico. Non basta. Non mi ascoltano nemmeno. Adesso vogliono solo dare sfogo alle loro domande. E perché nessuno ha salvato i bambini? E perché tutti obbedivano a Hitler e facevano quello che lui diceva? E perché nessuno ha fatto niente? E come hanno fatto a non accorgersi? E perché non ci hanno mandato lui nei campi? E come facevano le mamme senza i bambini? E i bambini senza le mamme? E perché i bambini non hanno puntato i piedi? dice Rebecca. «Io quando non voglio andare in un posto striscio i piedi e mi devono tirare per le braccia.» Domande semplici e logiche rispetto a una storia la cui enorme tragicità e il cui orrore sono talmente evidenti che proprio non si spiega come sia stato possibile farla accadere. E infatti, nonostante i miei sforzi, non c’è risposta che possano accettare. Non c’è risposta logica quanto le loro domande. E ancora: ma il capo della Germania è ancora vivo? No, dico io. Un sospiro di sollievo da parte di tutti. E com’è morto? Lo hanno ucciso? dice qualcuno con una luce di vendetta negli occhi. E di giustizia, perché quello che succede nelle storie è che i cattivi muoiono. E, d’altra parte, chi non vorrebbe ucciderlo, il Male? Spazzare via la paura, la sofferenza, l'orrore.

Insisto sul tempo, cerco di far capire quanto ne è passato. Sono una maestra; disegniamo una linea del tempo. Noi siamo qui, voi siete nati qui, la guerra era qui. Poi mi chiedono perché proprio il 27 di gennaio. E allora gli racconto dei cancelli di Auschwitz. Dei soldati che per primi hanno visto. Sempre Rebecca dice: «Ma allora poi tutti hanno saputo cosa era successo? Hanno fatto la pubblicità per dirlo a tutti?» Ed Elisa con un’aria imbronciata, come se le avessero pestato i piedini nelle scarpette nuove, aggiunge: «Non è carina questa storia, non è per niente carina!» Mi irrito per questa ingenuità fuori luogo, ma so che è un tentativo di rimpicciolire il pensiero e farlo pesare meno, ridurlo a una dimensione più accettabile: è una storia poco carina, è una storia. Possiamo farne la pubblicità con un jingle accattivante e magari trovarci anche qualcosa che fa ridere. Qualcuno le guarda in modo severo e le zittisce.

Persevero e leggo: «La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah, sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei…» stop! Fermi tutti… che significa maestra? Cala il gelo. Ma allora, dice la solita Rebecca, proprio lei che parlava di pubblicità: «Ma allora anche noi eravamo i cattivi?» Mi guarda aspettandosi un: certo che NO!

Sì, eravamo i cattivi. E c’erano anche qui i campi? Sì, ce n’è uno a Trieste che non è tanto lontano da qui. Leggo la delusione nei loro occhi. Profonda delusione. Rifiuto. Il male non è sempre così lontano come si crede e si desidera. Leia si solleva appena dalla sedia, si sporge in avanti sul banco e mi chiede a bassa voce: «Maestra, io sono rumena… anche io ero dei cattivi?»

Il mondo dei bambini è così, diviso nettamente in buoni e cattivi. Non ci si può sbagliare. E nessuno, nessuno di loro vuole stare con i cattivi, e non solo perché nelle storie i cattivi perdono, vengono puniti e muoiono, ma perché i bambini credono fermamente che essere buoni sia meglio, ci si sente meglio, si sta meglio dentro e fuori di sé. Avevo timore che questa conversazione fosse eccessiva, ridondante, e tante volte stavo per fermarmi e dire basta, adesso vi leggo un libro. Per lasciar parlare le pagine scritte da qualcun altro e non dover parlare io.

Fino alla domanda di Leia, che ha centrato il punto. Con mio grande sollievo, perché ha dato un senso al mio arrovellarmi per trovare, ogni anno, il modo corretto per dire anche a dei bambini così piccoli. Senza banalizzare, senza compiacermi del dolore e puntare allo sgomento provocato da particolari o immagini struggenti. Con parole semplici, rispondendo alle loro domande, anche quando spiegare è impossibile e comprendere ancor meno. Perché dobbiamo tornare ogni anno su una storia così terribile? Perché frequentare un ricordo triste, un dolore, un’ingiustizia, significa frequentare la propria coscienza. Andare a cercarla dentro di noi e farla crescere perché sia sempre pronta, in caso di bisogno. I bambini lo hanno fatto in quel rifiuto deciso di stare anche accidentalmente dalla parte del male e dei cattivi. Nel sentire su di sé la responsabilità di fatti successi più di settant’anni fa, che per loro è, allo stesso modo, un tempo lontanissimo e un presente.