[di Letizia Soriano]

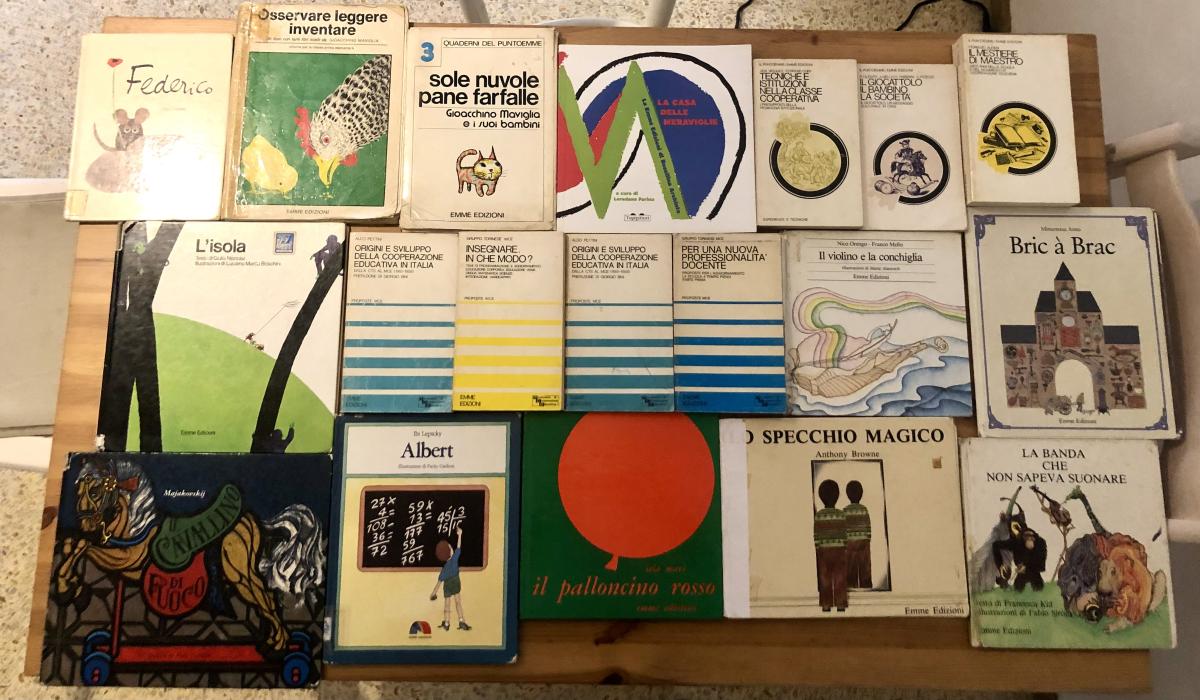

Di libri della Emme Edizioni ne ho tanti, non perché da bambina qualcuno si fosse preso la briga di comprarli e di leggermeli, ma perché ho il vizio di andare a recuperare materiali che molti classificano come vecchi, stracciati, sfiniti e di portarmeli a casa per metterli al sicuro. Mi terrorizza l’idea che questi testi finiscano nel cestino dell’immondizia, per questo continuo a fargli spazio nella mia libreria. Ho poi un’amica che conosce questa mia fissazione e ogni tanto, a Pasqua e a Natale, mi dice di passare a casa sua perché “ha delle cose da darmi”. Allora io parto con la bici bianca, quella col cestino grande, e insieme carichiamo certi scatoloni che arrivano dai bassifondi di vecchie scuole di paese o di biblioteche dismesse. Non a caso, quando li apro, posso trovare una copia de Il palloncino rosso di Iela Mari (1967, VI ristampa); un Bric à Brac del 1984 dal costo di sedicimila lire; Lo specchio magico di Anthony Browne del 1976 con le pagine piene di scotch ingiallito, che scricchiolano e odorano un po’ di vecchio. Per me il regalo sta tutto lì dentro.

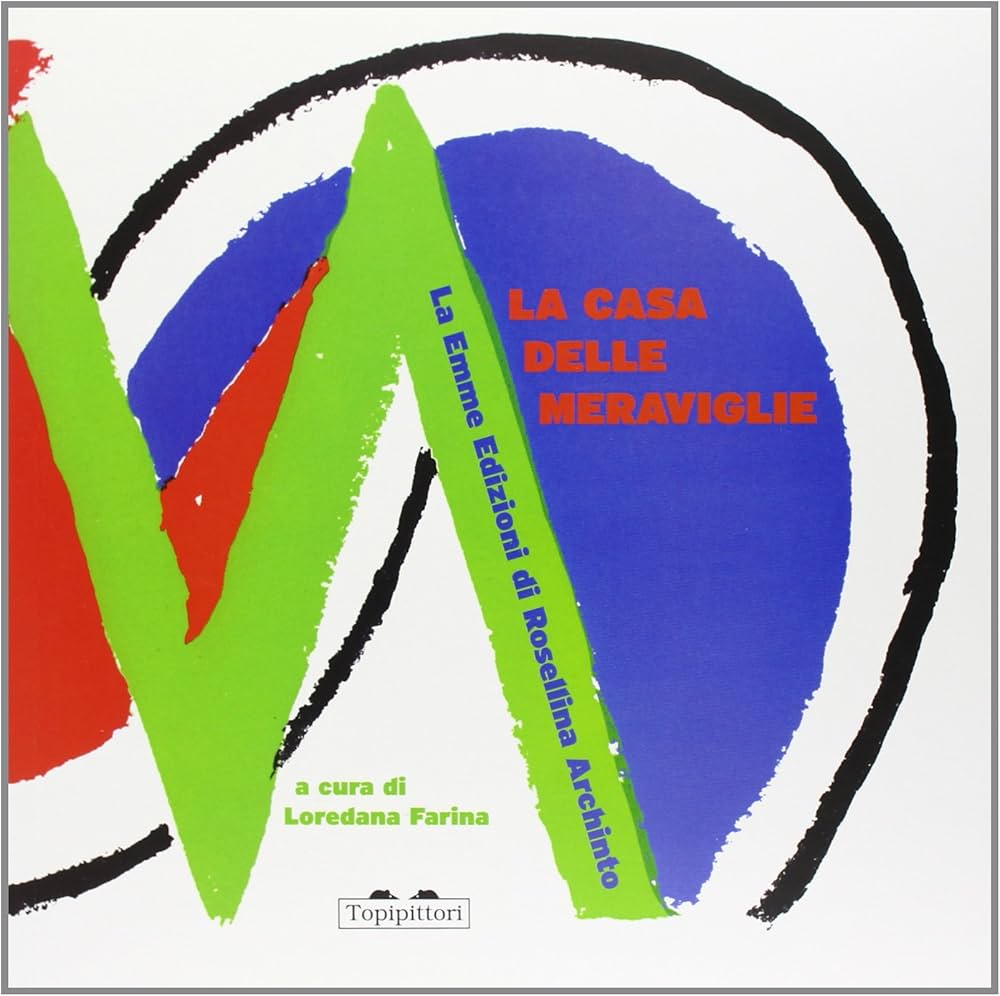

Il grande lavoro dell’editrice Rosellina Archinto credo sia impossibile da riassumere. Esiste però una pubblicazione importante che ci racconta del suo percorso di editore attraverso una serie di interviste e di approfondimenti. Sto parlando de La casa delle Meraviglie, curato da Loredana Farina, a cui hanno collaborato alcuni fra i più originali studiosi italiani di storia dell’illustrazione e della letteratura per ragazzi, per un catalogo editoriale di quasi 800 titoli. Quindi, più che un libro una ricerca filologica, storica, metodica. Ne sa qualcosa Valentina Colombo che ha partecipato all’impresa:

“La fortuna è stata che la signora Archinto, lungi dal sottrarsi alle nostre richieste, si è invece generosamente prestata alle sessioni di interviste con Loredana. Chiacchiere in cui è emerso pian piano un quadro, una vita intera: incontri, amicizie, scontri, intrecci, collaborazioni. Il frutto di questi lunghi racconti lo troverete nella prima parte del libro; otto interviste per otto tappe della vita di Rosellina Archinto: dall'infanzia a New York, da Milano Dove alla Emme Edizioni.

E gli albi? E i saggi della collana Il Puntoemme? E L'Asino d'Oro? Con precisione scientifica, Loredana ha scelto alcune persone dalle competenze e dagli sguardi più diversi, distribuendo loro i compiti come il direttore a un'orchestra”.

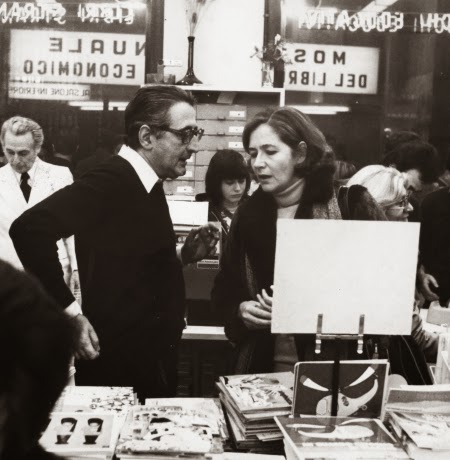

Roberto denti e Rosellina Archinto.

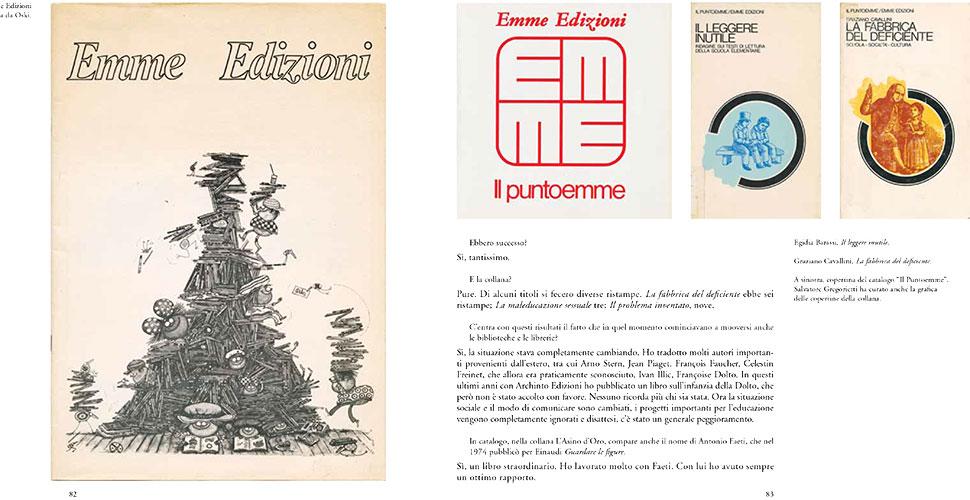

Questo è uno di quei libri che mi appassiona molto e, proprio a causa di questa passione, mi tormenta con delle domande. Una in particolare risiede nel capitolo dal titolo: Saggistica per una scuola in fermento, dove Archinto racconta che a un certo punto della sua carriera decise di tradurre autori molto importanti in campo pedagogico: Arno Stern, Jean Piaget, Ivan Illich, Françoise Dolto e Célestin Freinet. Da qui allargò il suo interesse anche al Movimento di Cooperazione Educativa con cui collaborò con l’uscita di diversi saggi. Uno tra questi fu Il paese sbagliato di Mario Lodi, maestro del quale aveva grandissima stima.

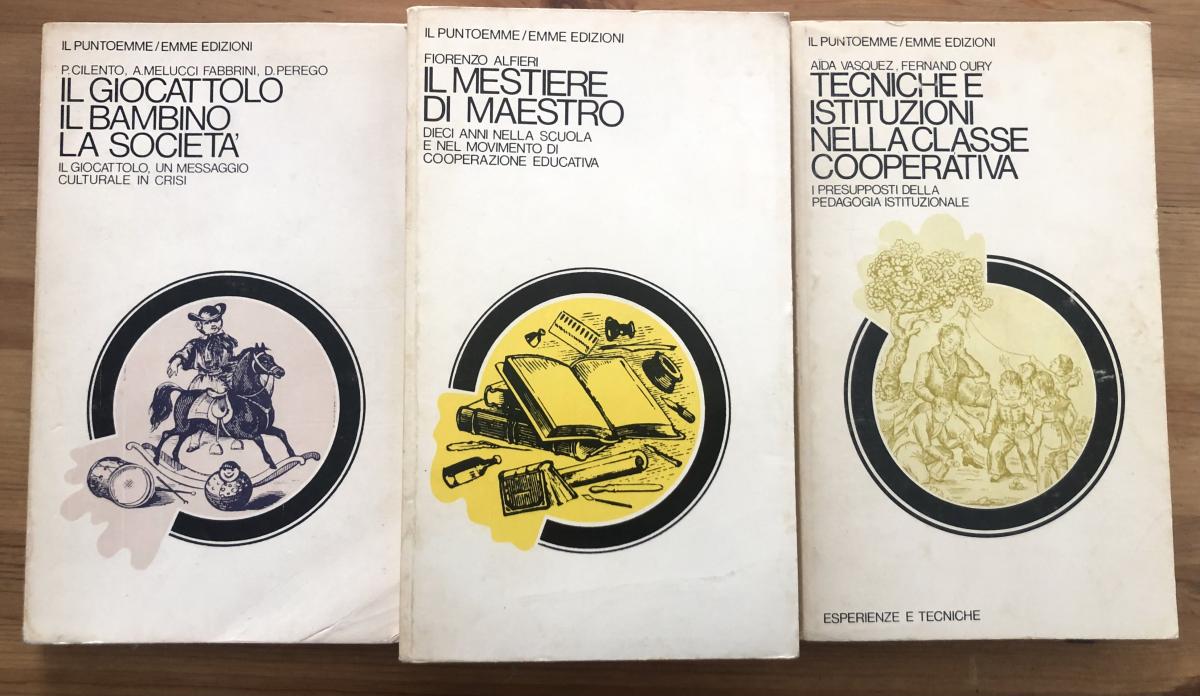

Si occupò, inoltre, di pubblicare saggi come: Origini e sviluppo della cooperazione educativa in Italia (1951-58) di Aldo Pettini (pedagogista, maestro e poi direttore generale di Scuola-Città Pestalozzi a Firenze) in cui si ripercorrono le vicende poco conosciute del Movimento, attraverso le quali un piccolissimo gruppo di insegnanti scelse di superare le concezioni educative tradizionali e di indirizzarsi verso la pedagogia popolare di Freinet, nella quale si unificavano esigenze pedagogiche sociali e politiche. Un libro, secondo me importantissimo, dove si traccia con precisione tutto il percorso di relazioni umane intrecciate a una cronaca precisa degli avvenimenti di quel tempo.

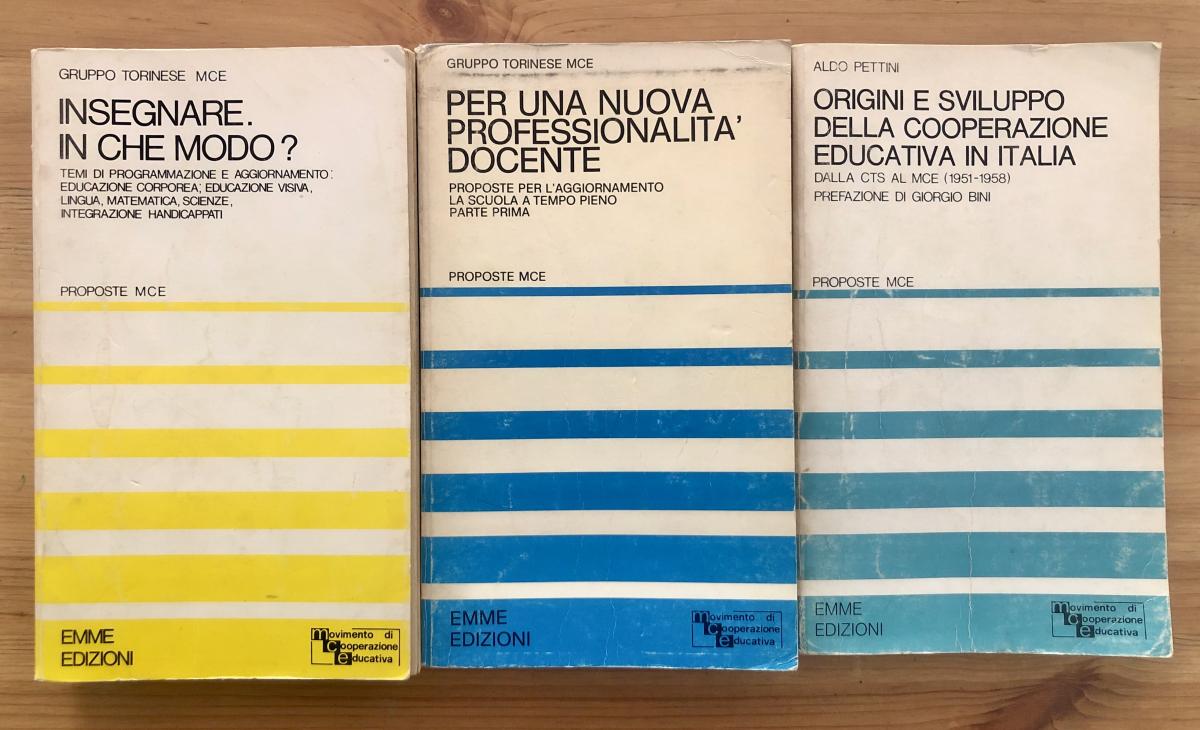

Come anche due titoli del gruppo torinese MCE: Insegnare, in che modo? che raccoglie l’elaborazione dei vari gruppi di studio (lingua, matematica, ricerca nelle scienze umane e fisico-naturali, educazione corporea e visiva) oltre ad alcune sintesi su tematiche generali quali la programmazione, la valutazione, l’integrazione degli alunni con handicap. E Per una professionalità docente dove si propone un’analisi critica delle esperienze di aggiornamento docenti, di tempo pieno, di scuola integrata, frutto dei dibattiti e delle riflessioni avvenute all’interno dei “settembre pedagogici” di Torino.

Per tornare alla mia domanda: si tratta dell’urgenza di sapere quale strada abbia segnato la collaborazione tra la Emme Edizioni e il MCE, una ricerca cominciata e sospesa diverse volte.

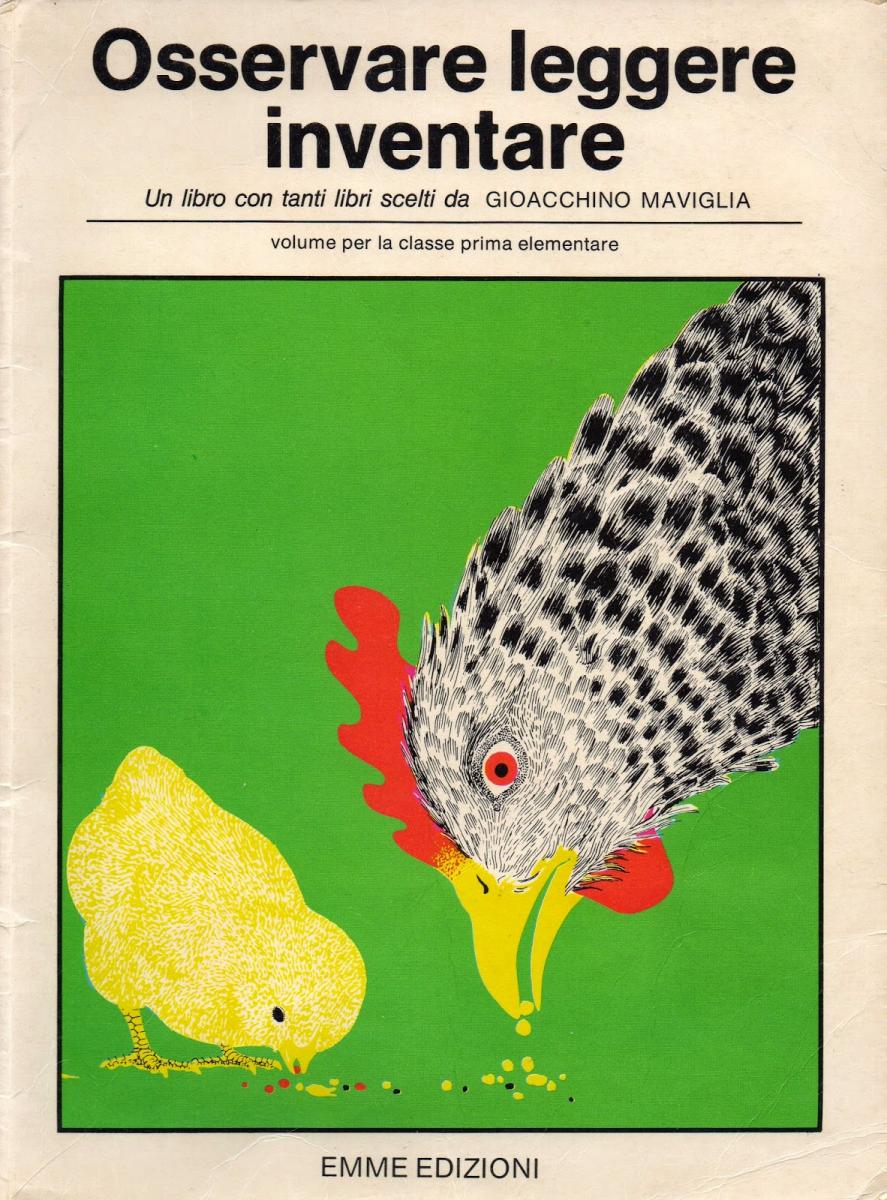

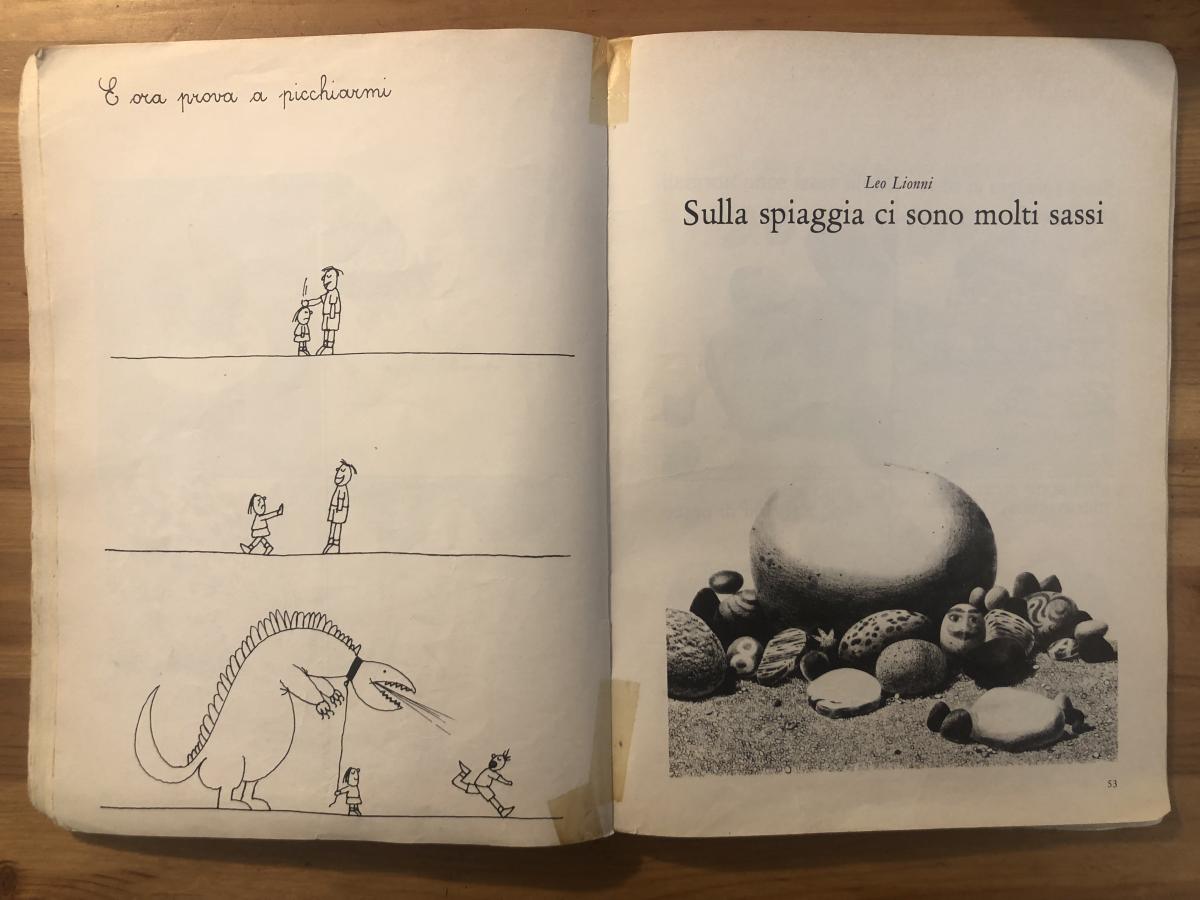

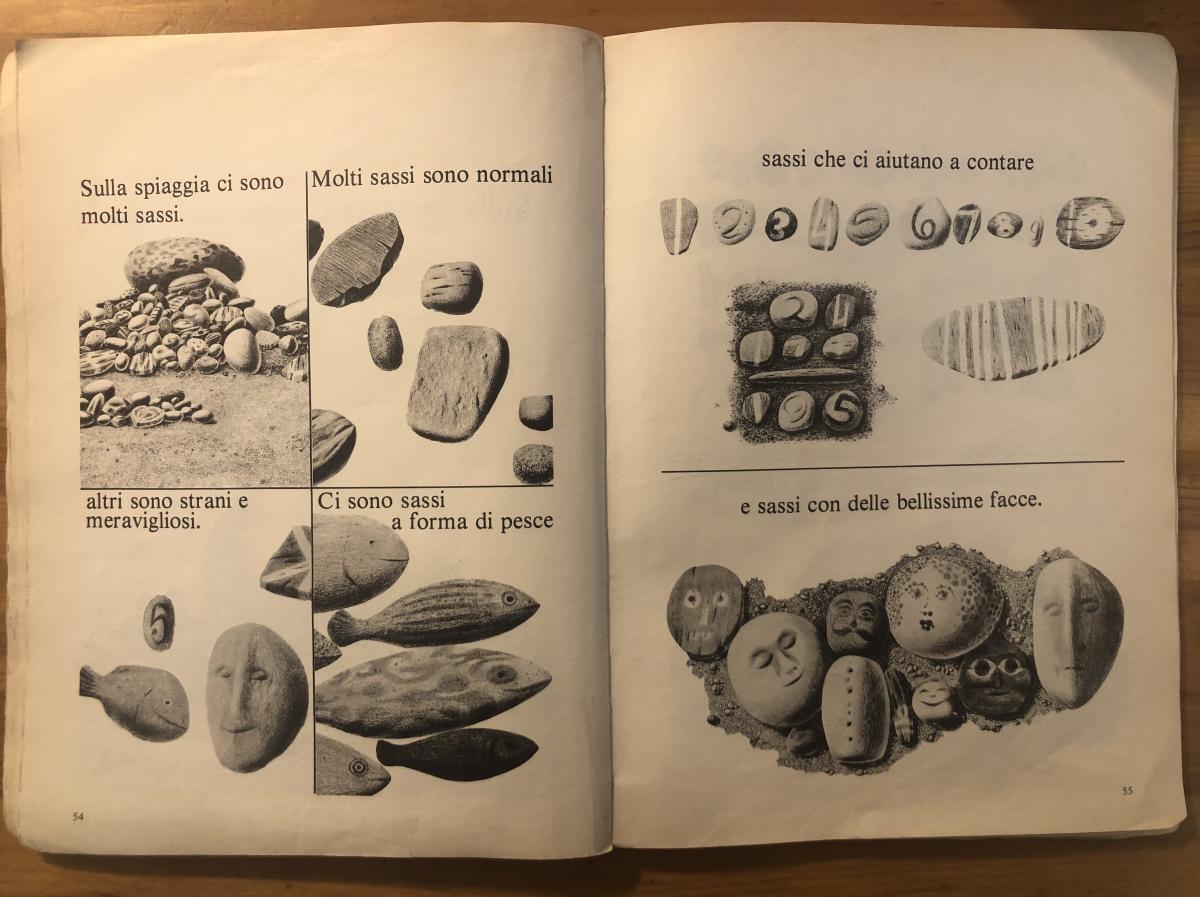

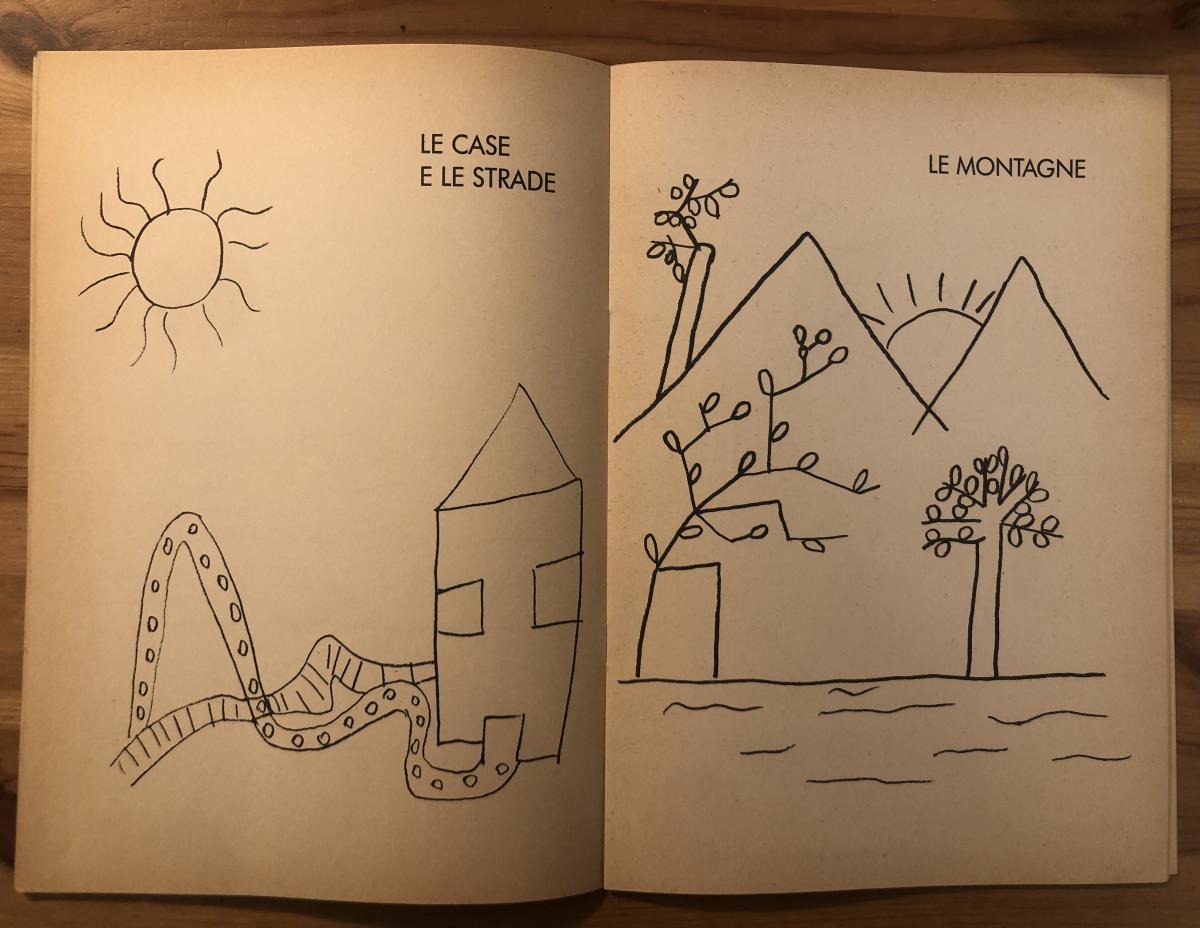

Per rispondere, ho tentato di contattare diverse personalità all’interno del Movimento. Eppure, nonostante indirizzi mail affidabili, catene di conoscenze e passaparola interessati, ogni mio tentativo di avvicinare qualcuno che avesse collaborato a questo processo, cadeva nel vuoto. Finché un giorno, uno dei tanti in cui mi sono messa a sfogliare i vecchi libri della Emme, l’occhio mi è caduto sul titolo: Osservare leggere inventare. Un libro con tanti libri scelti da Gioacchino Maviglia. Una sorta di testo scolastico (come reca il sottotitolo: Volume per la classe prima elementare) che ospita, tra gli altri, Leo Lionni, Enzo e Iela Mari, Aoi Huber, senza testi aggiuntivi o spiegazioni.

Gioacchino Maviglia e Mario Lodi

Spesso le soluzioni ce le abbiamo sotto gli occhi. Quel nome: Gioacchino Maviglia mi ha suggerito un altro Maviglia presente tra i miei contatti: suo fratello Mario. Gioacchino, infatti, è venuto mancare qualche anno fa, ma Mario, al quale ho scritto fiduciosa, non ha tardato a rispondere con testimonianze precise, grazie a una ricerca avviata tra parenti e amici. Mi ha raccontato che l’editore Rosellina Archinto aveva contattato suo fratello per una collaborazione a metà degli anni Settanta. Era interessata al lavoro che autoproduceva in classe. Per questo, in seguito ai loro contatti, vennero pubblicati due libri per le Edizioni Emme: Sole nuvole pane farfalle e Osservare leggere inventare.

Le opere videro la luce non tanto come testi MCE, ma come prodotti di un maestro che aveva militato per molti anni nel MCE e che ne era stato una colonna portante.

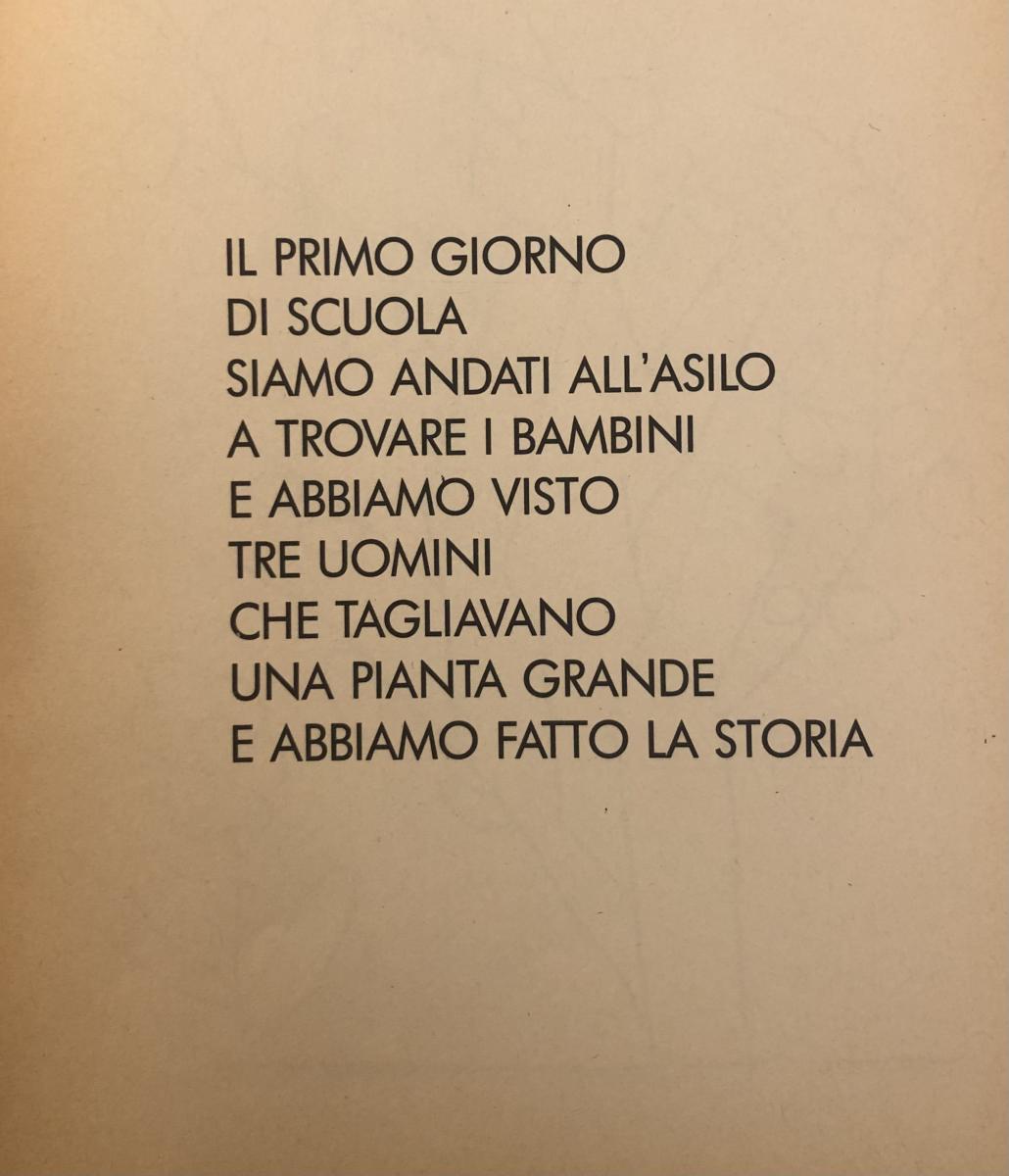

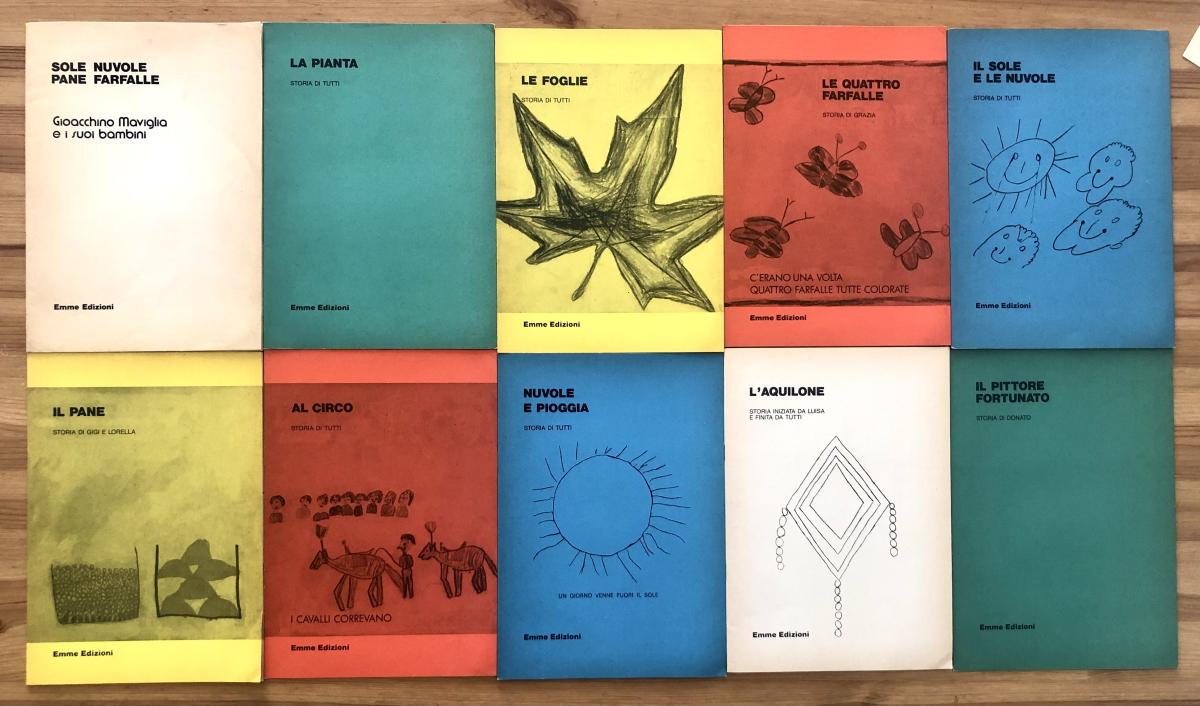

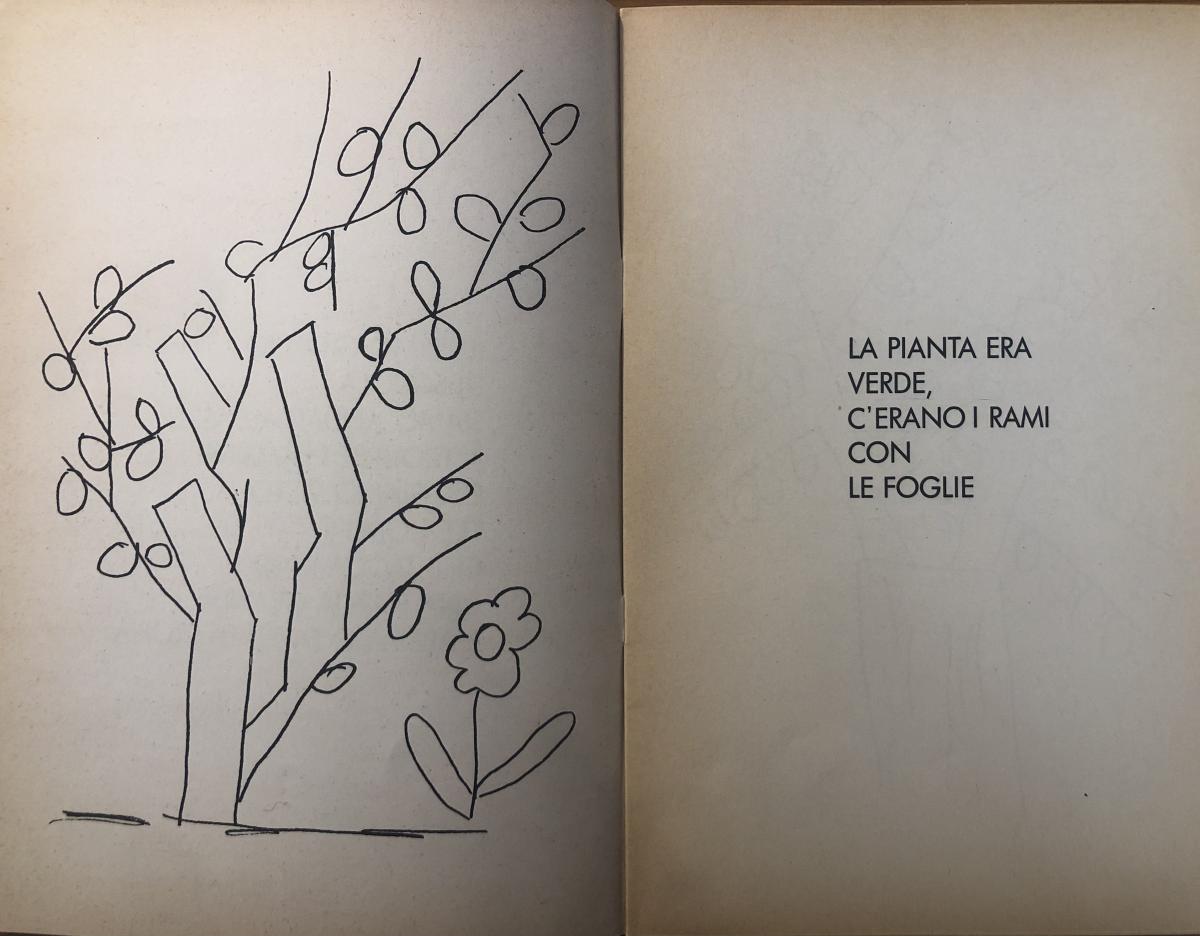

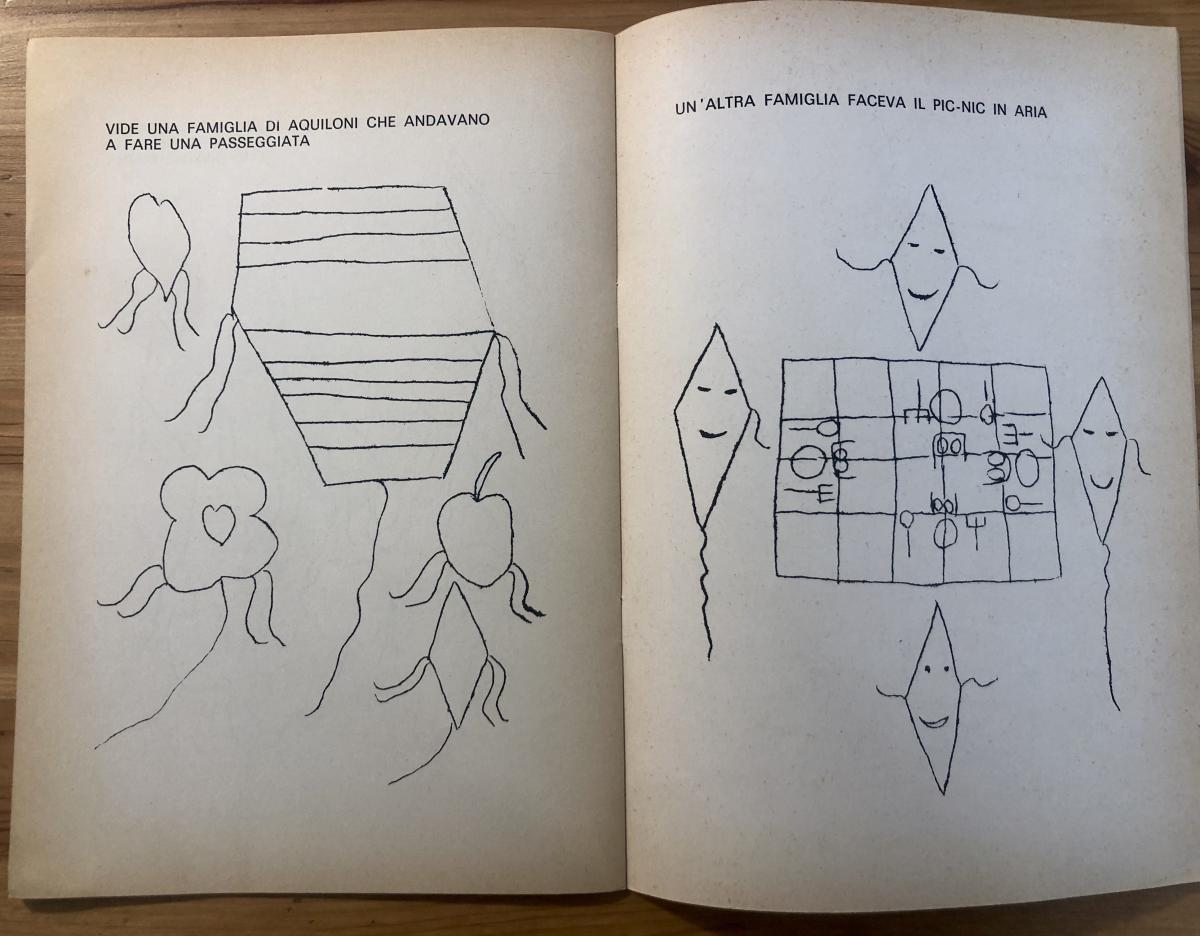

Attraverso questi volumi Gioacchino Maviglia volle dare testimonianza, mediante la sua attività-esperienza, di come si potevano mettere in pratica due proposte pedagogiche e metodologiche su cui il MCE aveva tanto dibattuto e solo in parte realizzato come Movimento. Il primo libro Sole nuvole pane farfalle del 1977, è una raccolta di storie scritte dai suoi alunni e pubblicate in dieci libretti separati, inseriti in un unico contenitore, in cui si propone il tema della cultura del bambino da valorizzare parallelamente a quella dell’adulto, una raccolta che poteva stare nella biblioteca di classe assieme alle storie degli scrittori “veri”. A questo proposito esiste un aneddoto: durante un dibattito televisivo lo scrittore Enzo Forcella, sentendo parlare di questo tema e guardando i libretti, aveva assunto un’espressione di disgusto seguita da parole di compatimento. Ciò fa capire come, all’epoca, l’espressione infantile non fosse molto considerata al di fuori dei contesti di docenti progressisti.

Attraverso questi volumi Gioacchino Maviglia volle dare testimonianza, mediante la sua attività-esperienza, di come si potevano mettere in pratica due proposte pedagogiche e metodologiche su cui il MCE aveva tanto dibattuto e solo in parte realizzato come Movimento. Il primo libro Sole nuvole pane farfalle del 1977, è una raccolta di storie scritte dai suoi alunni e pubblicate in dieci libretti separati, inseriti in un unico contenitore, in cui si propone il tema della cultura del bambino da valorizzare parallelamente a quella dell’adulto, una raccolta che poteva stare nella biblioteca di classe assieme alle storie degli scrittori “veri”. A questo proposito esiste un aneddoto: durante un dibattito televisivo lo scrittore Enzo Forcella, sentendo parlare di questo tema e guardando i libretti, aveva assunto un’espressione di disgusto seguita da parole di compatimento. Ciò fa capire come, all’epoca, l’espressione infantile non fosse molto considerata al di fuori dei contesti di docenti progressisti.

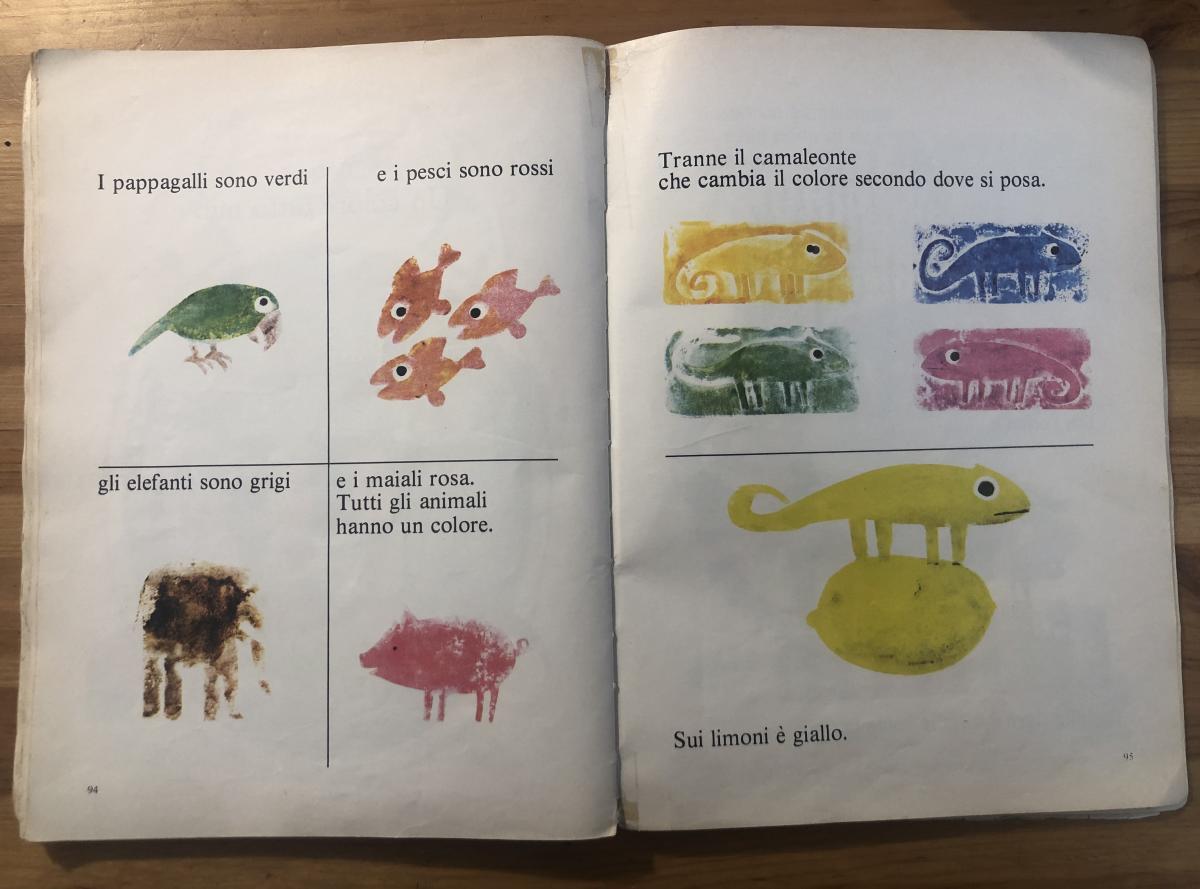

Il secondo volume Osservare leggere inventare del 1979, fu una risposta creativa e anche pratica che il maestro Maviglia cercò di dare al problema dell’adozione alternativa al libro di testo, soprattutto per facilitare, dal punto di vista legislativo ed economico, quegli insegnanti che avrebbero voluto muoversi in tal senso, ma non ne avevano il coraggio. A questo proposito, Maviglia, parlando con Archinto della scarsa qualità dei libri di testo e della possibilità che la Emme stessa ne pubblicasse uno, le propose di raccogliere alcune tra le storie più coinvolgenti (se ne sarebbe occupato lui stesso), così da creare due volumi: uno per la classe prima e uno per la classe seconda. In pratica dei libri-biblioteca in cui fossero presenti altri libri senza che ne fosse modificato il testo, né le illustrazioni, ma solo la grafica. Utili ad aiutare coloro che cominciavano l’esperienza della scelta alternativa senza dover affrontare i problemi normativi con i Dirigenti.

Osservare leggere inventare. Un libro con tanti libri scelti da Gioacchino Maviglia, Emme Edizioni, 1979.

Il mio libro-pista per andare a scoperchiare la storia che ho appena raccontato. Naturalmente ho subito fatto una ricerca anche per Sole nuvole pane farfalle. Ne ho trovata un’unica copia malmessa in un sito di libri usati. Non ho esitato a comprarla. In uno dei dieci libretti presenti, Maviglia si era impegnato a presentare brevemente le storie inventate e illustrate dai bambini, nonché a raccontare il contesto in cui erano nate. Conclude con una interessantissima riflessione sulla cultura infantile che voglio condividere, soprattutto in questo momento storico, alla luce delle Nuove Indicazioni Nazionali:

«Nella classe in cui sono nati questi libri facevano parte della biblioteca di classe accanto a quelli di autori più o meno famosi e con pari dignità. Nel proporli alla lettura di altri bambini riteniamo che oltre ad arricchire la biblioteca di classe suggerendo la costituzione di un nuovo filone possono essere di stimolo per la produzione autonoma di altri libri.

È l’esperienza concreta dei bambini che fornisce il materiale da analizzare, discutere e trasformare in cultura. E siccome non ci sono bambini che non facciano esperienze non ci sono classi, comunità o anche singoli bambini che non possono trasformare le proprie esperienze in cultura. Agli insegnanti e agli animatori, ai genitori, il compito e la responsabilità di mettere a disposizione gli strumenti concreti (dalla carta, ai colori, alla disponibilità ad accettare ciò che viene prodotto per il significato che ha nell’esperienza del bambino e non per il risultato più o meno “bello” secondo l’adulto) perché il processo abbia inizio e si sviluppi seguendo le vie e i mezzi che i ragazzi autonomamente troveranno.

Io credo fosse proprio questo a cui ambisse Rosellina Archinto nella proposta così variegata di testi per la scuola (…)

C’è chi sostiene che non si può produrre cultura a scuola in quanto in essa ci si prepara a capirla e produrla da adulti. Certo non si può produrre cultura svolgendo temi nei quali è obbligatorio scrivere ciò che l’insegnante vuole che si scriva. Non si può produrre cultura studiando sui libri di testo quell’insieme di nozioni che dovrebbero rappresentare la parte di sapere destinato alle classi popolari che spesso frequentano solo la scuola dell’obbligo. Non si può produrre cultura se tutti gli sforzi che si compiono nello studio sono stimolati dal miraggio di un bel voto. Ma nella realtà concreta per fortuna, accanto alla scuola tradizionale, si fanno strada molti tentativi di innovazione sorretti ormai da ricerche ed esperienze pluriennali che cercano di superare gli strumenti tradizionali di trasmissione del sapere e mettono in discussione anche i contenuti da trasmettere. In questo tipo di scuola c’è produzione di vera cultura, diversa da quella degli adulti e da quella classica, ma vera cultura. Qualsiasi esperienza, dalla più ovvia a quella eccezionale che magari si fa una sola volta nella vita, può diventare un momento di crescita culturale. Il bambino di sei anni che analizza il mondo che lo circonda, che prende coscienza dei fatti che accadono intorno a lui, sia che gli subisca sia che li viva come protagonista, che discute insieme ai compagni i problemi che nascono dalla convivenza e cerca una soluzione basata sul principio dell’accettazione di tutti, che acquisisce strumenti sempre più articolati per capire il mondo nel quale è inserito, che parla per esprimere le proprie idee anche se riflettono il risultato dei condizionamenti familiari e sociali, che scrive quando ha un messaggio da comunicare; il bambino che fa queste cose che sono abituali una scuola che si pone al suo servizio, produce cultura. È necessario però intendersi sul carattere di questa cultura. Tutto ciò che il bambino produce a scuola è sempre valido per lui e quindi deve essere accettato. Spesso ciò che produce può essere valido anche per i compagni che vengono così coinvolti e i prodotti individuale diventa collettivo. In alcuni casi il prodotto del singolo alunno, del gruppo o della classe intera, può interessare tutta la scuola e magari anche l’ambiente esterno in quanto i contenuti specifici trattati sono di interesse generale. Qualche volta, ma questo non avviene spesso, il prodotto della classe può essere interessante anche per altri bambini e adulti, lontani e senza nessun rapporto con gli autori. In questo caso il prodotto diventa patrimonio culturale non solo della classe, ma della comunità in genere. I bambini devono prendere coscienza del fatto che sono portatori di cultura, e della cultura che producono. E questo dovrebbe essere uno dei compiti più importanti della scuola in quanto istituzione educativa primaria».

C’è chi sostiene che non si può produrre cultura a scuola in quanto in essa ci si prepara a capirla e produrla da adulti. Certo non si può produrre cultura svolgendo temi nei quali è obbligatorio scrivere ciò che l’insegnante vuole che si scriva. Non si può produrre cultura studiando sui libri di testo quell’insieme di nozioni che dovrebbero rappresentare la parte di sapere destinato alle classi popolari che spesso frequentano solo la scuola dell’obbligo. Non si può produrre cultura se tutti gli sforzi che si compiono nello studio sono stimolati dal miraggio di un bel voto. Ma nella realtà concreta per fortuna, accanto alla scuola tradizionale, si fanno strada molti tentativi di innovazione sorretti ormai da ricerche ed esperienze pluriennali che cercano di superare gli strumenti tradizionali di trasmissione del sapere e mettono in discussione anche i contenuti da trasmettere. In questo tipo di scuola c’è produzione di vera cultura, diversa da quella degli adulti e da quella classica, ma vera cultura. Qualsiasi esperienza, dalla più ovvia a quella eccezionale che magari si fa una sola volta nella vita, può diventare un momento di crescita culturale. Il bambino di sei anni che analizza il mondo che lo circonda, che prende coscienza dei fatti che accadono intorno a lui, sia che gli subisca sia che li viva come protagonista, che discute insieme ai compagni i problemi che nascono dalla convivenza e cerca una soluzione basata sul principio dell’accettazione di tutti, che acquisisce strumenti sempre più articolati per capire il mondo nel quale è inserito, che parla per esprimere le proprie idee anche se riflettono il risultato dei condizionamenti familiari e sociali, che scrive quando ha un messaggio da comunicare; il bambino che fa queste cose che sono abituali una scuola che si pone al suo servizio, produce cultura. È necessario però intendersi sul carattere di questa cultura. Tutto ciò che il bambino produce a scuola è sempre valido per lui e quindi deve essere accettato. Spesso ciò che produce può essere valido anche per i compagni che vengono così coinvolti e i prodotti individuale diventa collettivo. In alcuni casi il prodotto del singolo alunno, del gruppo o della classe intera, può interessare tutta la scuola e magari anche l’ambiente esterno in quanto i contenuti specifici trattati sono di interesse generale. Qualche volta, ma questo non avviene spesso, il prodotto della classe può essere interessante anche per altri bambini e adulti, lontani e senza nessun rapporto con gli autori. In questo caso il prodotto diventa patrimonio culturale non solo della classe, ma della comunità in genere. I bambini devono prendere coscienza del fatto che sono portatori di cultura, e della cultura che producono. E questo dovrebbe essere uno dei compiti più importanti della scuola in quanto istituzione educativa primaria».

Sole nuvole pane farfalle. Gioacchino Maviglia e i suoi bambini, Emme Edizioni, 1977.

Io credo che Rosellina Archinto avesse ben chiaro tutto questo, e quando si prese la briga di avvicinarsi ai maestri fu proprio per l’esigenza di voler educare gli adulti a una cultura dell’infanzia attraverso i libri che tutti conosciamo, e che ancora oggi portiamo in classe. Inoltre, grazie all’enorme lavoro di pubblicazione della saggistica, aveva trovato il terreno giusto per poter proporre un certo tipo di riflessioni, anche ad ampio raggio. Riflessioni necessarie ancora oggi, alle quali serve nutrimento continuo perché non finiscano nel dimenticatoio, nella banalizzazione, nella minimizzazione. Tutto questo dovrebbe avvenire soprattutto a scuola, sede primaria di quel fermento di cui si cercano ancora le tracce. Fermento che ancora deve fare una fatica enorme per guadagnarsi un minimo di credibilità all’interno dei contesti attuali.

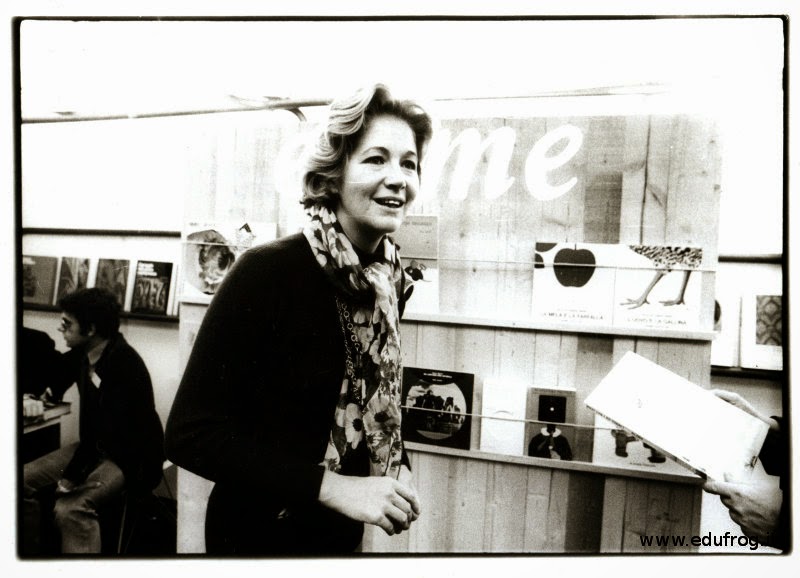

Rosellina Archinto (foto dal blog Edufrog)

Ha scritto recentemente Rosellina Archinto: «Anche adesso che sono una vecchia signora mi diverto molto a scegliere i libri, a pubblicarli. Quando trovo qualcosa di speciale sono felice. Mi piace questo lavoro, è così da sempre e la ritengo una grande fortuna. Se abbia fatto bene o male l’editore non saprei, so che esserlo è una passione e continua essere fonte di grandi gioie. La dimensione piccola è la mia forza».

Approfittiamo dell'occasione per segnalarvi che nel settembre del 2014, in occasione dell'uscita del saggio La casa delle Meraviglie, curato da Loredana Farina, su questo blog inaugurammo la rubrica I martedì della Emme, a cui collaborarono con bellissimi articoli bibliotecari/e, insegnanti, scrittori/scrittrici, Illustratrici/tori, genitori, promotrici della lettura, studiose, lettrici e lettori eccetera. Aveva come tema i libri pubblicati dalla Emme Edizioni di Rosellina Archinto. Li trovate qui.