[di Letizia Soriano]

Le due caratteristiche dei bambini che attraggono quasi ogni persona normale sono, in primo luogo, il fatto che sono molto seri e, in secondo luogo, il fatto che sono di conseguenza molto felici. Le scuole e i saggi più ermetici non hanno mai avuto la gravità che alberga negli occhi di un neonato di tre mesi. La sua è gravità dello stupore di fronte all’universo, e questo stupore non è misticismo, bensì buonsenso trascendente.

Il fascino dei bambini sta nel fatto che con ognuno di loro tutte le cose vengono rifatte, e l’universo messo alla prova. Quando camminiamo per strada e sotto di noi vediamo le deliziose teste bulbose di questi funghi umani, il triplo delle dimensioni che dovrebbero avere in proporzione al corpo, dovremmo sempre ricordarci innanzitutto che ognuna di quelle sfere contiene un universo nuovo fiammante, nuovo quanto era nuovo il mondo il settimo giorno della creazione. In ognuna c’è un nuovo sistema di stelle, nuova erba, nuove città, nuovo mare.

G.K. Chesterton

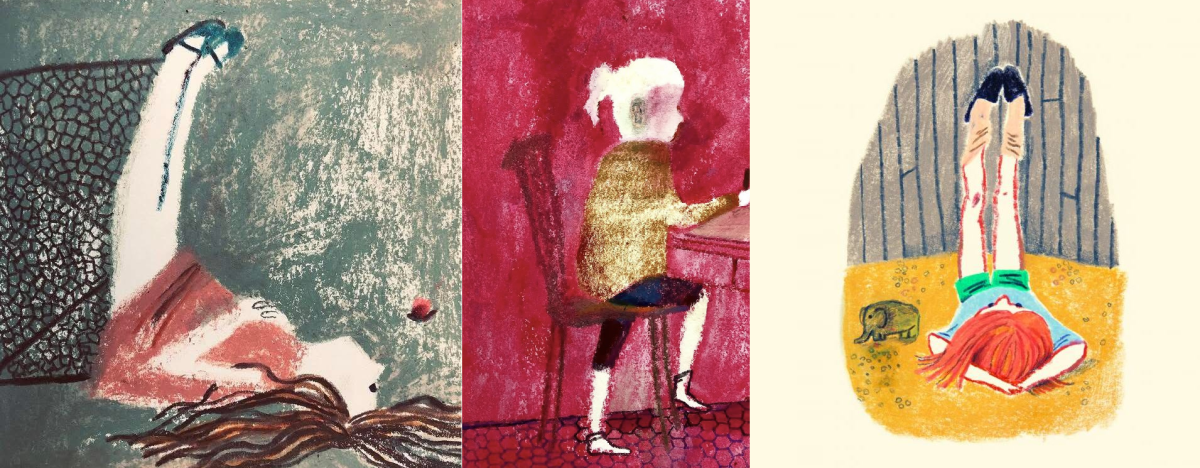

Illustrazioni di Beatrice Alemagna per Che cos'è un bambino.

C’è sempre una paura, una tensione, una domanda che ha la forma di un buco, quando si comincia con una classe. In quel momento di vuoto totale in cui guardi i bambini mentre arrivano alla spicciolata e cerchi di riconoscere nei loro visi il tuo, di immaginare cosa vedono mentre ti presenti e cosa sentono mentre racconti. A scuola con ogni gruppo classe è, e deve essere, sempre la prima volta. Quella tensione è il segnale che come insegnanti continuiamo a stare dentro un cambiamento che è vivo, la paura arriva proprio da lì ma è anche il fuoco centrale di ogni movimento, evoluzione, passaggio tra il prima e il dopo. Il luogo dove collocare l’esperienza e l’attesa, l’impazienza e la progettazione, le idee (siano sempre benedette) che ci arrivano attraverso i bambini, il nostro sentire che sfugge eppure c’è, ci tiene vicini e ci permette di diventare qualcos’altro ogni giorno, stando con loro.

Illustrazioni di Beatrice Alemagna per Al parco e Io e Pepper.

Per me la scuola è fatta più che altro di momenti minuscoli che poi diventano oggetti e ricordi. Un guanto lasciato su un banco, un grembiule senza nome, un temperino a forma di gatto. Quella volta che siamo andati in gita a Napoli, che a Giuseppe è uscito il sangue dal naso, che Yahyah ha detto la sua prima parola in italiano, che Kimi è riuscito finalmente a piangere. Non so come mai ma i ricordi di scuola alla fine diventano tutti leggeri. Eppure lavorarci certe volte è davvero pesante.

Negli anni, ho lavorato con bambini di tutti i tipi: alti, bassi, robusti e filiformi. Silenziosi, chiacchieroni, pensierosi, riflessivi oppure impulsivi, collerici, attaccabrighe.

E poi ho lavorato con bambini non visti, con quelli che venivano sgridati perché avevano un po’ di colore sui pantaloni, e anche con bambini che nessuno ha voluto. Bambini abusati, che non potevano vedere la mamma o il papà, bambini sordi, ciechi, autistici, iperattivi, bambini sotto psicofarmaci, con genitori in fin di vita, o che li avevano persi durante le vacanze di Natale. Bambini immigrati, spaventati, arrivati coi barconi, bambini stanchi, bambini scatenati, bambini insopportabili. Bambini con cui nessuno aveva mai giocato. Bambini che stavano in punta di piedi, bambini che al primo cenno di supporto, con gli occhi sbalorditi, hanno detto: “perché mi aiuti?”. Bambini coi pidocchi, coi pantaloni troppo corti e le scarpe troppo grandi, bambini che non erano mai stati accarezzati. Bambini che non avevano mai aperto un libro o a cui nessuno aveva mai raccontato una storia. Bambini gioiello, perfetti e tristi, creati apposta per far contenti i genitori.

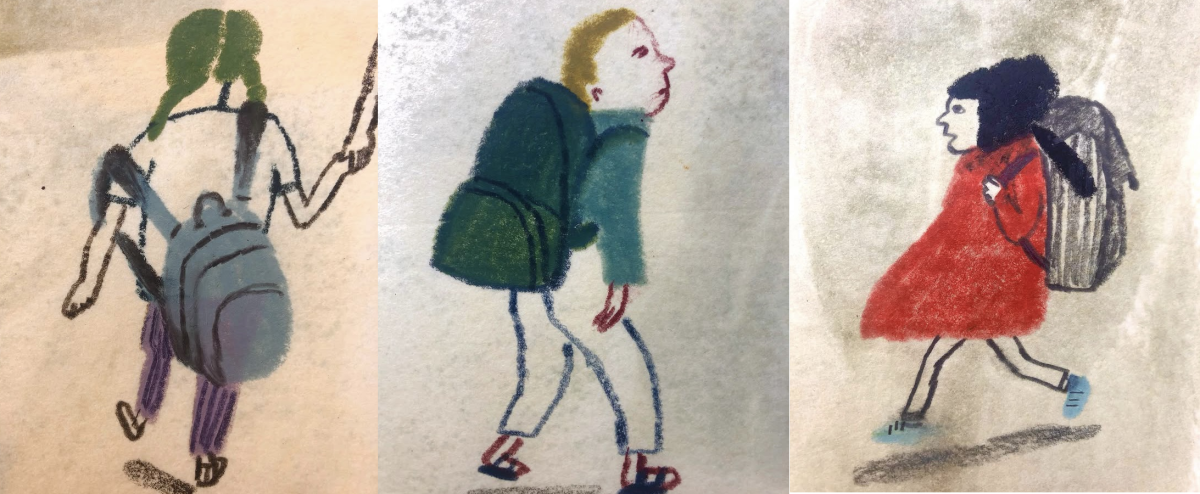

Disegni liberi di Beatrice Alemagna.

Negli ultimi sei anni ho avuto la prima cinque volte. E quanto fa? Mi sono chiesta l’altra sera. Forse un numero che assomiglia al nove o forse al venti, i miei anni di servizio dentro la scuola, gli stessi a farmi riflettere su cosa significhi essere una maestra di prima.

La maestra di prima per l’appunto viene prima di tutte le altre, indi per cui è un po’ antica non all’avanguardia come la maestra di dopo. O almeno, essendo la prima, i bambini se la ricordano così.

Le piacciono molto i bambini visti di lato o sul retro, di meno quelli a mezzobusto messi davanti al video; le piace osservare come camminano, come piegano la testa, come si avvicinano o si allontanano dagli altri. Le piace guardare come fanno nascere le amicizie, come sostengono le loro posizioni (soprattutto quando litigano), come gestiscono la gelosia, il possesso e di conseguenza anche il prestito. La maestra di prima sa pensare a questa e a tantissime altre cose, ma, a differenza delle altre, non sa proprio niente dei bambini che avrà in classe. Giusto qualche appunto preso da un’altra collega a giugno, ma a leggerle quelle parole sono tutte uguali, non hanno nessun odore. Alla maestra di prima viene chiesto di stare dentro questa immaginazione, dentro questa possibilità di non sapere.

Disegni liberi di Beatrice Alemagna.

Mario Lodi dice due cose a cui penso spesso: la prima è che davanti al maestro passa il futuro, la seconda è che quando i bambini cominciano la scuola sanno fare bene una cosa: cioè parlare. Solo che certe volte la scuola gli tappa la bocca. Sono entrambe cose che mi tormentano di responsabilità.

Io di tutti questi bambini di cui ho parlato non so niente, però li vedo. Capisco chi non è stato ascoltato, chi non ha mai avuto il permesso di cadere, chi ha paura. Eppure non sono mai sicura di quello che devo fare per ciascuno perché quando sono insieme tutto si complica.

Mi stupisce sempre quando si dice di un bambino: per lui va bene questo; è meglio evitare quest’altro. Dopo tanti anni di lavoro non sono ancora capace di avere un’idea precisa, continua a restarmi addosso questo mistero nei loro confronti. Con la parola un po’ mi avvicino, quando domando qualcosa e ascolto la risposta la distanza tra me e loro si accorcia, come si accorcia la distanza tra la me adulta e la me bambina, ma questa è una cosa che se la racconto posso facilmente scadere nel discorso banale sul bambino interiore.

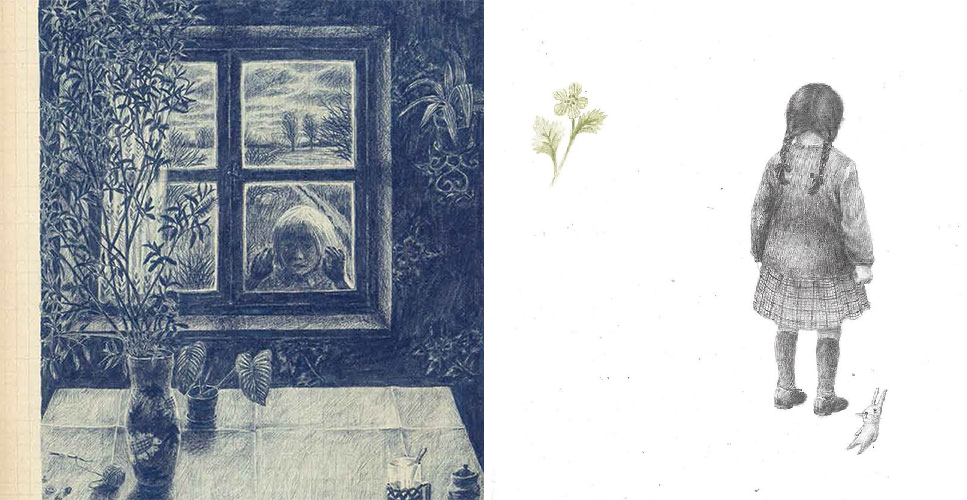

Illustrazione di Beatrice Alemagna per Al parco.

Illustrazione di Beatrice Alemagna per Le cose che passano.

E anche se è vero che la parola accorcia le distanze, è altrettanto vero che va imparata per essere detta nel momento in cui serve, e va invitata con una certa pazienza prima che esca fuori intera. Se oggi un bambino non parla, alle domande non risponde, poi domani dice qualcosa, un pezzettino di sè, e dopo una settimana eccolo che viene da solo a raccontare una cosa tutta sua e a portare un disegno. Ti guarda perfino negli occhi. Come e quando è avvenuto questo passaggio è un altro mistero.

Come ci si conosce? Con le parole. Le stesse che servono per comunicare. Ma comunicare e conoscersi sono due cose diverse.

Ho pensato che è su questo che vorrò concentrarmi da qui a giugno.

Illustrazioni di Joanna Concejo per L'anima smarrita e per Tu sei qui.

Care maestre e cari maestri,

mi è capitato spesso, in questo periodo, di ricevere lettere o telefonate da qualcuno di voi. La domanda che mi viene rivolta con maggiore insistenza è: “Come facciamo a insegnare, in tempi come questi?”.

I sottintesi alla domanda sono molti: il ritorno del “maestro unico”; classi sempre più affollate; bambini e bambine che provengono da altre culture e lingue e non sanno l’italiano, etc.

Anch’io, come voi, soprattutto nei primi anni della mia attività di maestro, mi ponevo interrogativi analoghi.

Ho cominciato ad insegnare subito dopo la guerra. Le classi erano molto numerose. Capitava anche di avere bambini e bambine di età diverse.

Forse qualcuno di voi ha la brutta sensazione di lavorare come dopo un conflitto: in mezzo a macerie morali e culturali, a volte causate dal potente di turno – ce n’erano anche quando insegnavo io – che pensa di sistemare tutto con qualche provvedimento d’imperio.

I vecchi contadini delle mie parti dicevano sempre che i potenti sono come la pioggia: se puoi, da essa, cerchi riparo; se no, te la prendi e cerchi di non ammalarti e, magari, di fare in modo che si trasformi in refrigerio e nutrimento per i tuoi fiori.

Il mio augurio per il nuovo anno scolastico è questo: non sentitevi mai da sole e da soli!

Prima di tutto ci sono i bambini e le bambine, che devono essere nonostante tutto al centro del vostro lavoro e che, vedrete, non finiranno mai di sorprendervi.

Poi ci sono altre e altri che, come voi, si stanno chiedendo in giro per l’Italia quale sia ancora il senso di questo bellissimo mestiere. Capitò così anche a me, anche a noi. Cercammo colleghe e colleghi che si ponessero le nostre stesse domande e fu così che incontrammo Giuseppe Tamagnini, Giovanna Legatti, Bruno Ciari e altre e altri con i quali costruimmo il Movimento di Cooperazione Educativa.

Poi ci sono anche i genitori e le zie e i nonni dei vostri alunni e delle vostre alunne, che possono darvi una mano, se saprete, anche insieme a loro, rendere la scuola un luogo accogliente e bello, in cui ciascuno abbia il piacere e la felicità di entrare e restare assieme ad altri. Non dimenticate che davanti al maestro e alla maestra passa sempre il futuro. Non solo quello della scuola, ma quello di un intero Paese: che ha alla sua base un testo fondamentale e ricchissimo, la Costituzione, che può essere il vostro primo strumento di lavoro.

Siate orgogliosi dell’importanza del vostro mestiere e pretendete che esso venga riconosciuto per quel moltissimo che vale.

Un abbraccio grande.

Mario Lodi

Mario Lodi e i suoi alunni. Ciclo scolastico 1973-78. Scuola di Vho. Archivio Lodi.