[di Elena Dolcini]

chalepà tà kalá*

Le cose belle sono belle.

Le cose belle sono difficili.

Le cose belle sono nobili.

Nessuna delle tre traduzioni è scorretta.

Nell’antica Grecia bellezza, difficoltà e nobiltà

non erano ancora concetti separati.

Han Kang, L’ora di greco, Einaudi, 2023.

Accade che riflettiamo sui nomi che diamo alle cose solo dopo aver familiarizzato a sufficienza con esse: ad esempio, solo dopo aver imparato a riconoscere i silent book, averne studiato a lungo esemplari, e analizzato le loro caratteristiche, alcuni hanno evidenziato i limiti di questa definizione, a cui a volte si preferisce “libri senza parole”, pur nella consapevolezza che il riconoscimento di ciò che non c’è (le parole) non basta a descrivere una cosa; o ancora, solo dopo aver conosciuto da vicino gli albi illustrati, speso tempo immersi nella loro lettura comparandone esempi differenti, abbiamo convenuto con chi preferisce parlare di libri a figure.

Questo accade non per contestare il merito storico, in alcuni casi veramente rivoluzionario, di chi parla per la prima volta di qualcosa, aprendo un orizzonte di pensiero e pratica inaspettato, ma nel tentativo di analizzare sempre più in profondità l’oggetto delle nostre passioni: i libri.

Similmente, c’è chi oggi preferisce l’espressione “libro ben fatto” ad “albo di qualità”, ritenuta piuttosto vaga, ambigua, soggettiva (Paolo Canton, “All’altezza del bambino”, Quarantotto numero 7, ottobre 2024). E tale è, se pensiamo che la qualità di ogni oggetto è spesso valutata a seconda della posizione del soggetto giudicante: ad esempio, per un restauratore, la qualità di un quadro, o rimanendo più generici, di un’immagine su un qualsiasi supporto, sarà rilevata attraverso l’uso di criteri diversi da quelli chiamati in causa da un critico d’arte per giudicare l’opera.

“Qualità” è una parola problematica, aporetica, la cui ambiguità, in alcuni casi, sembra irrisolvibile; l’espressione “di qualità” lo è ancora di più, dal momento che si tende ad usarla come sinonimo di bello, buono, auspicabile, virtuoso, non tenendo a mente che la qualità di qualcosa, il suo come o modo d’essere, può essere positiva come negativa, bella come brutta, oggettiva come soggettiva.

Durante il corso online “Fuori e dentro il libro. Per conoscere e riconoscere l’arte attraverso il libro a figure” abbiamo avuto occasione di ragionare intorno alle qualità dei libri a figure, in particolare soffermandoci sulla loro “bellezza”, cercando di esprimere collettivamente cosa intendiamo per “libro bello”, provando a svincolarci da un linguaggio evanescente e impreciso.

Questo è ciò che ne è emerso.

Un bell’albo illustrato restituisce lo sguardo dell’infanzia che, nella sua enigmaticità possiamo forse ricostruire solo per via negativa, riconoscendo quando non è conforme al nostro; è un libro che, pur chiudendosi in un finale, resta aperto, generativo di domande e quindi stimolo per ulteriori riflessioni, ma pur sempre un racconto dai tempi precisi, con un inizio, uno svolgimento e una fine.

Alcuni di noi hanno definito il bell’albo un gesto, parafrasando Emilio Varrà che descrive il lavoro di Rosellina Archinto in La casa delle meraviglie (Topipittori), quindi un’azione, sicuramente un fare, aggiungiamo, anche performativo; allo stesso tempo, l’albo di qualità è anche un bell’oggetto fisico, dalla carta alla copertina, dal formato al font, una cosa fatta anche di figure dai contorni precisi. Per quanto forma d’arte che non ama svelarsi totalmente, l’albo bello getta pur sempre luce sul suo processo creativo.

Se il bell’albo illustrato restituisce il più possibile autenticamente il punto di vista dell’infanzia, allora preferiamo chiamarlo libro a figure, evidenziando il ruolo centrale e il rapporto naturale che i bambini intrattengono con le immagini nella loro singolarità, in sequenza e in relazione a una narrazione che loro stesse vanno a comporre.

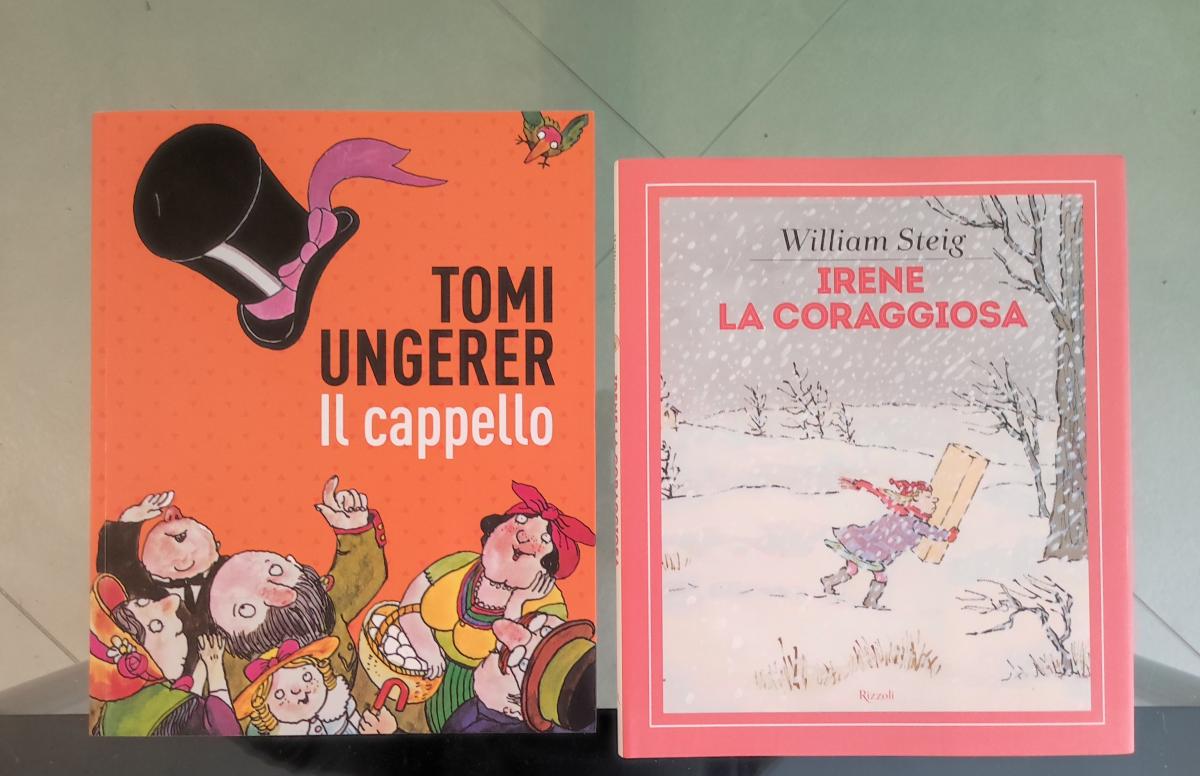

Ne Il cappello di Tomi Ungerer (biancoenero, 2023), l’oggetto magico frena la corsa del cavallo imbizzarrito coprendogli il muso: il disegno non solo descrive questa scena, ma aggiunge un dettaglio che “può cambiare il mondo” (Germano Zullo), non raccontato dal testo scritto, ovvero la presenza, giusto a pochi centimetri dal cavallo, di un bambino scalzo che gioca a terra con una barchetta, su una piccola pozza d’acqua, ignaro di quello che succede dietro di lui. Questo elemento non si lascia dimenticare; sembra allarghi, sfumando, i confini percettivi dell’immagine che risuona fuori dal libro, per sempre.

Un bell’albo illustrato è originale, non nel senso ormai superato del “mai visto prima”, ma perché capace di sperimentazione, di novità, nello stile, nel contenuto, nel messaggio, contribuendo così alla storia e all’evoluzione del genere di riferimento. Un bell’albo illustrato crea quindi un’interessante dialettica tra la regola e la sua deviazione, trovando il suo posto unico all’interno di una tradizione ormai consolidata.

Un bell’albo illustrato è di tipo esperienziale: il lettore, bambino o adulto, si può riconoscere in qualche suo elemento, empatizzando o per contrasto, identificandosi con il protagonista o apprezzandone le immagini in maniera critica. L’albo è quindi ben fatto se per “fare” intendiamo un gesto plurimo, ampio, che abbraccia non solo l’artigianalità, la tecnica e il sapere della sua costruzione, ma anche il fare relazionale, che interessa il fruitore così come l’autore e l’editore: un fare che non solo è (participio) passato, ma anche presente e futuro.

La trasversalità del bell’albo illustrato non è solo temporale ma riguarda anche il suo pubblico, per cui un libro a figure di qualità non ha un unico destinatario: spesso i bambini sono i primi fruitori di un libro, pensato anche per quegli adulti che riscoprono il valore narrativo dell’immagine e riconoscono il potenziale di una scelta editoriale nella quale convivono più linguaggi espressivi.

L’albo illustrato è quel fenomeno, cosa, luogo, tempo, nel quale la relazione tra bambino e adulto vive e risplende; una possibilità di ascolto che mette in pausa l’assunto dualistico di due mondi distinti, puntando su ciò che ci accomuna come essere umani, indipendentemente dalla nostra età anagrafica.

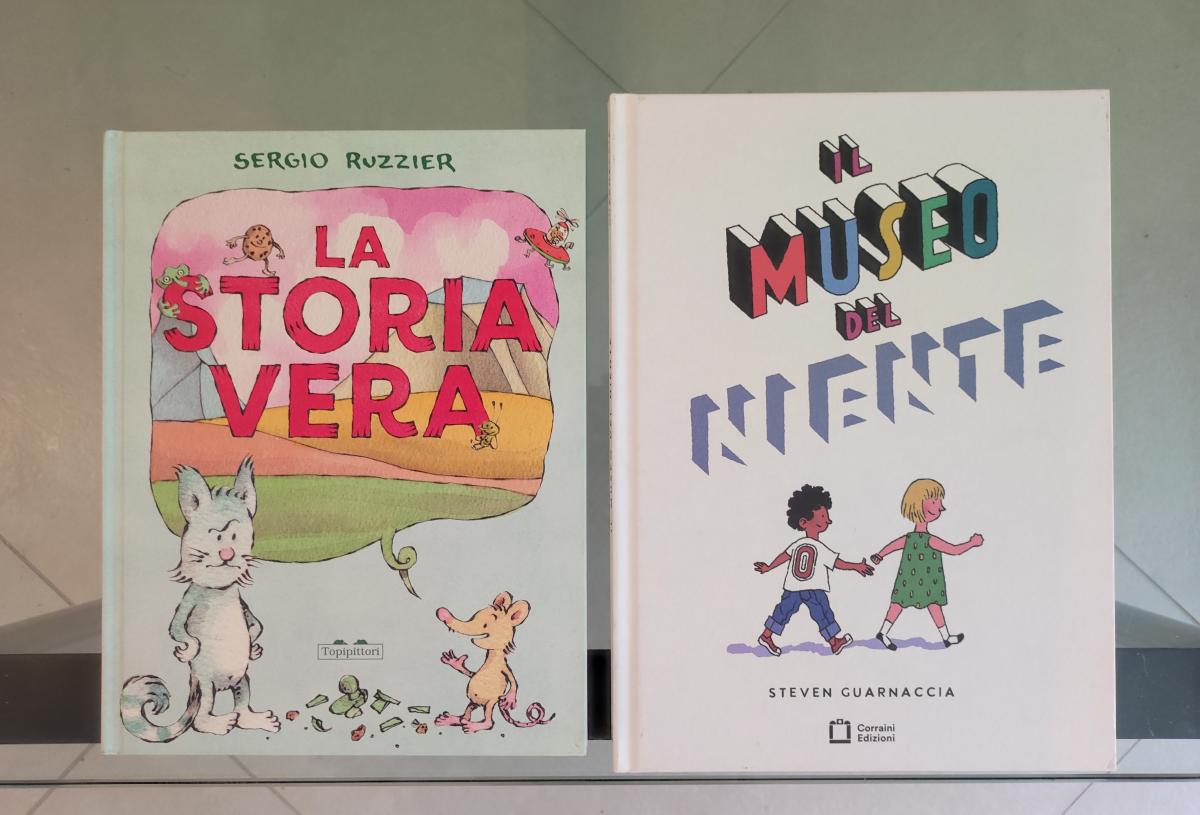

In questo tipo di trasversalità, che unisce invece che settorializzare il pubblico, il giudizio degli adolescenti è molto importante: non più piccoli per aderire naturalmente al linguaggio illustrato, non ancora grandi con gli strumenti critici necessari per verificare empiricamente la profondità del medium, gli adolescenti sono giudici a volte fin troppo severi, e tendono ad appassionarsi a esemplari che non sottovalutano il lettore, anche nell’apparente semplicità di una storia per tutti, non si lasciano in alcun modo trattare con condiscendenza: provate a dare in mano a dei tredicenni La storia vera di Ruzzier (Topipittori, 2024) o Il museo del niente di Guarnaccia (Corraini, 2024): li ameranno.

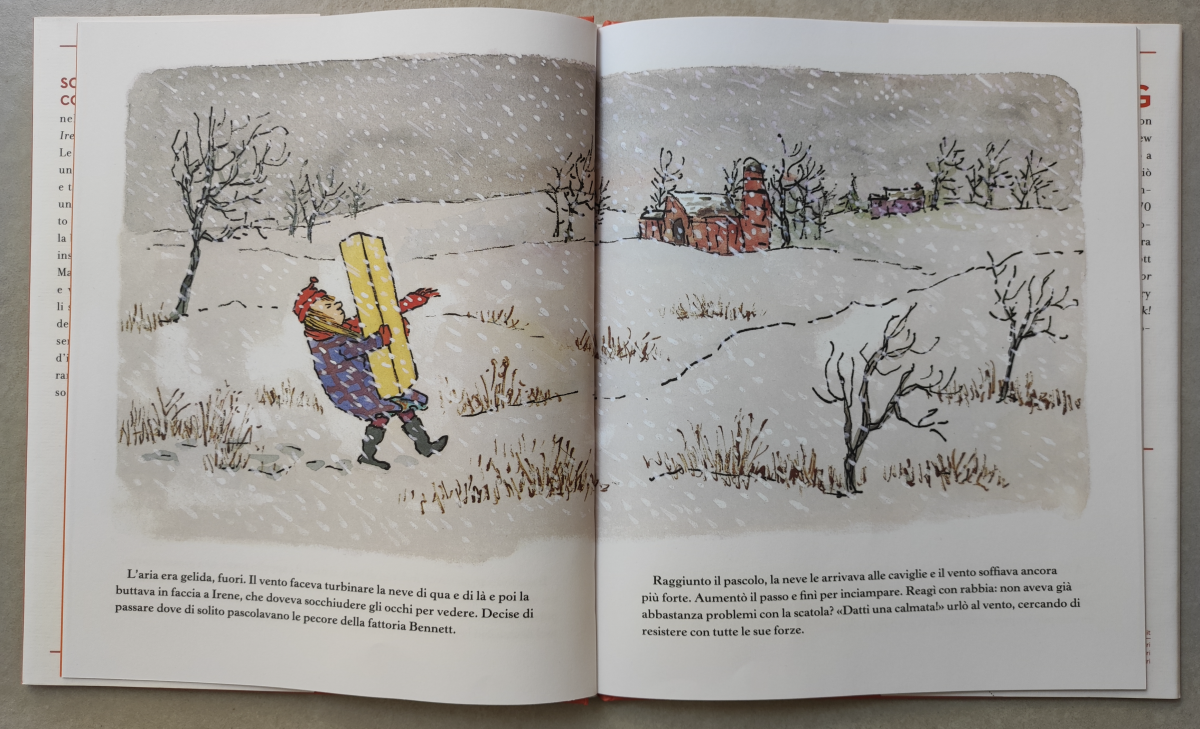

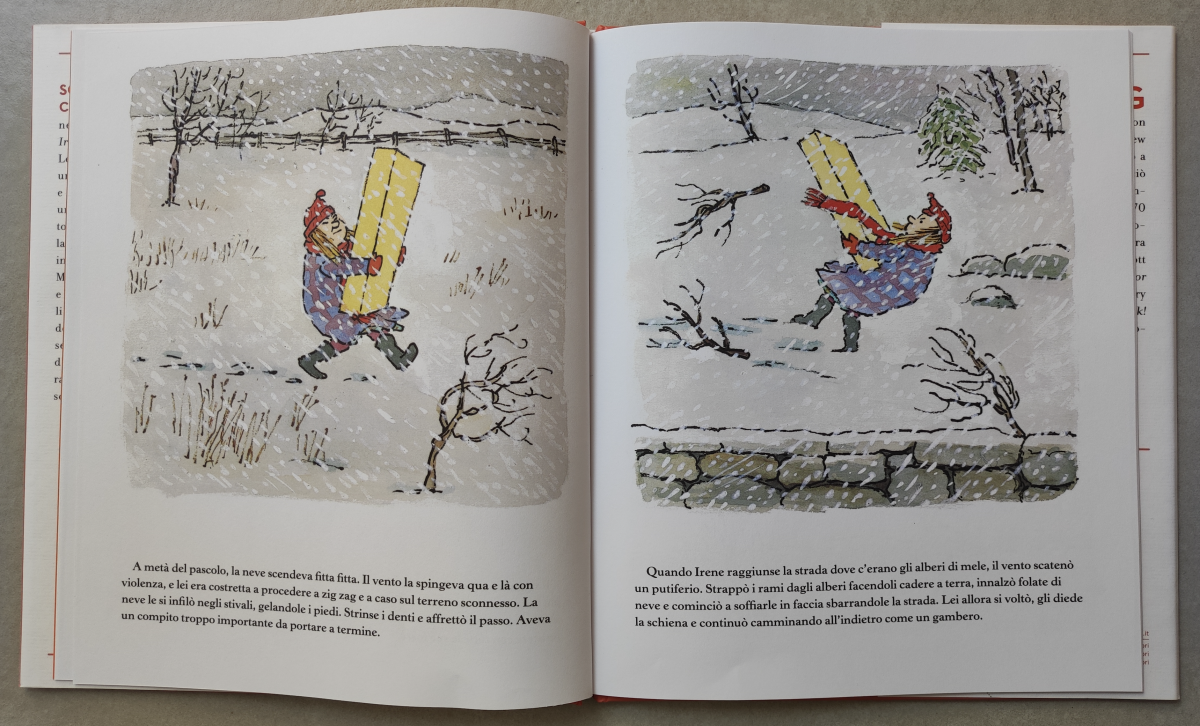

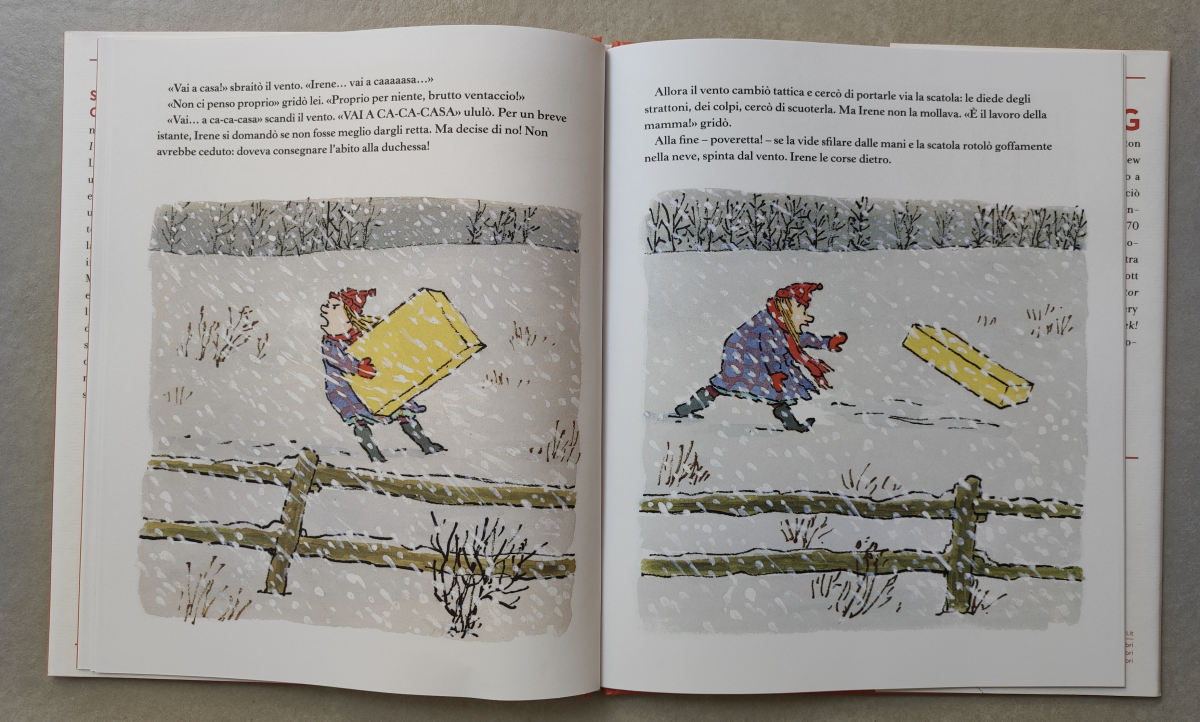

C’è ancora un altro tipo di trasversalità secondo la quale il libro a figure può essere bello: una estetico-analogica, per cui il fare artistico di un autore si può associare a media diversi da quelli da lui utilizzati. Penso, ad esempio, ai piani quasi cinematografici di William Steig: in Irene la coraggiosa (Rizzoli, 2017) la parte centrale del libro ritrae la bambina, intenta nella sua impresa, all’interno dello stesso contesto innevato, per molte tavole una dietro l’altra; similmente in Pietro Pizza (Salani, 2017), il papà e la mamma attorno al tavolo su cui è steso il bambino-pizza sono al centro della scena per varie pagine.

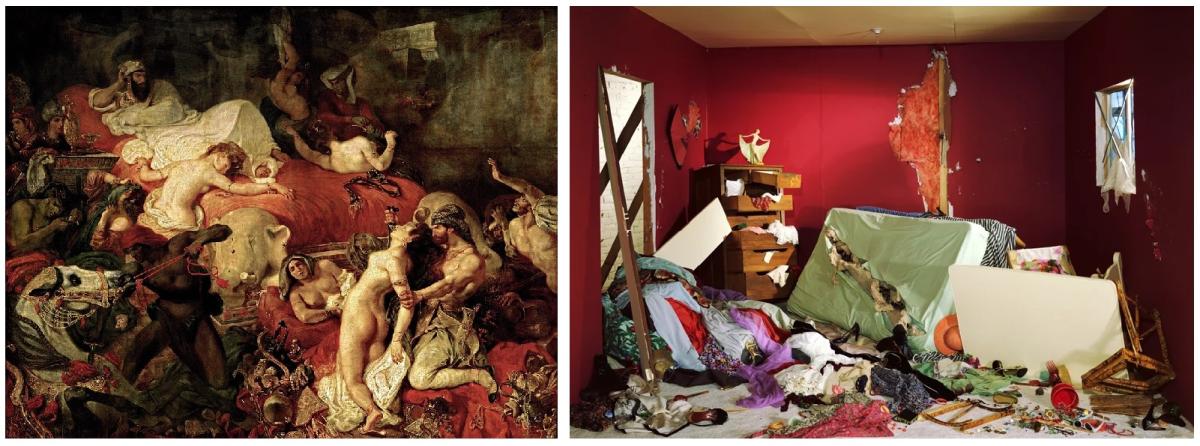

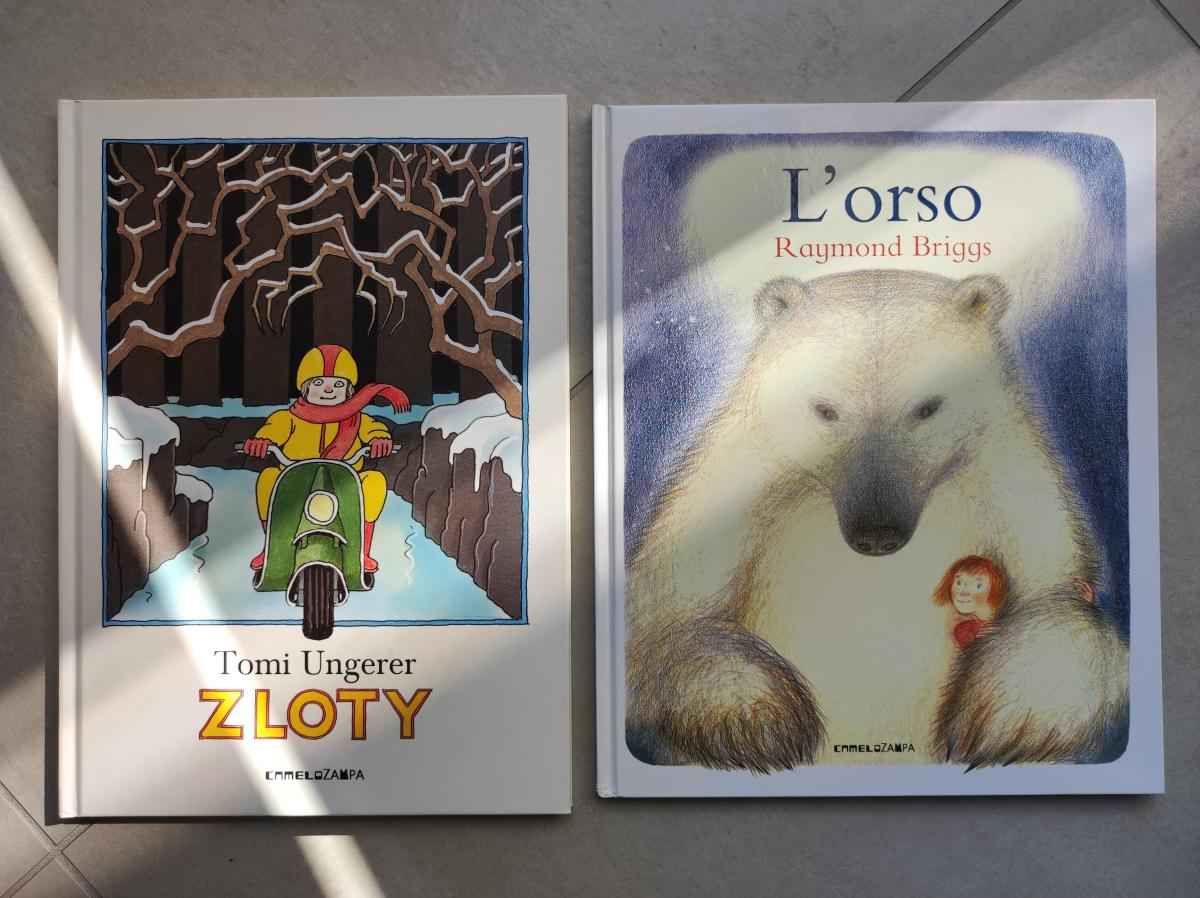

Le figure del bell’albo illustrato possono essere definite artistiche al pari di alte espressioni pittoriche o fotografiche: guardando l’immagine dell’esplosione in Zloty (Camelozampa, 2022), dove la bambina, insieme ai genitori, fugge da una casa sotto sopra, si ha l’impressione che Ungerer si inserisca, più o meno intenzionalmente, all’interno del dialogo tra Eugène Delacroix e Jeff Wall: anche nella “Morte di Sardanapalo” e in “The destroyed room”, l’assedio e la distruzione, dalle tonalità del rosso e dell’arancione, rovesciano qualsiasi cosa, tranne un soprammobile nella parte in alto a sinistra della figura.

Un bell’albo illustrato è anche valoriale, portatore di valori, alcuni impliciti altri espliciti, presenti nel libro come premesse o come conclusioni: un albo gentile, dignitoso, onesto, libero e rispettoso, ma soprattutto ironico, abile nel di-vergere, nella contemplazione e nella pratica dell’assurdo, e, in quanto tale, portatore di un flusso di domande potenzialmente infinito.

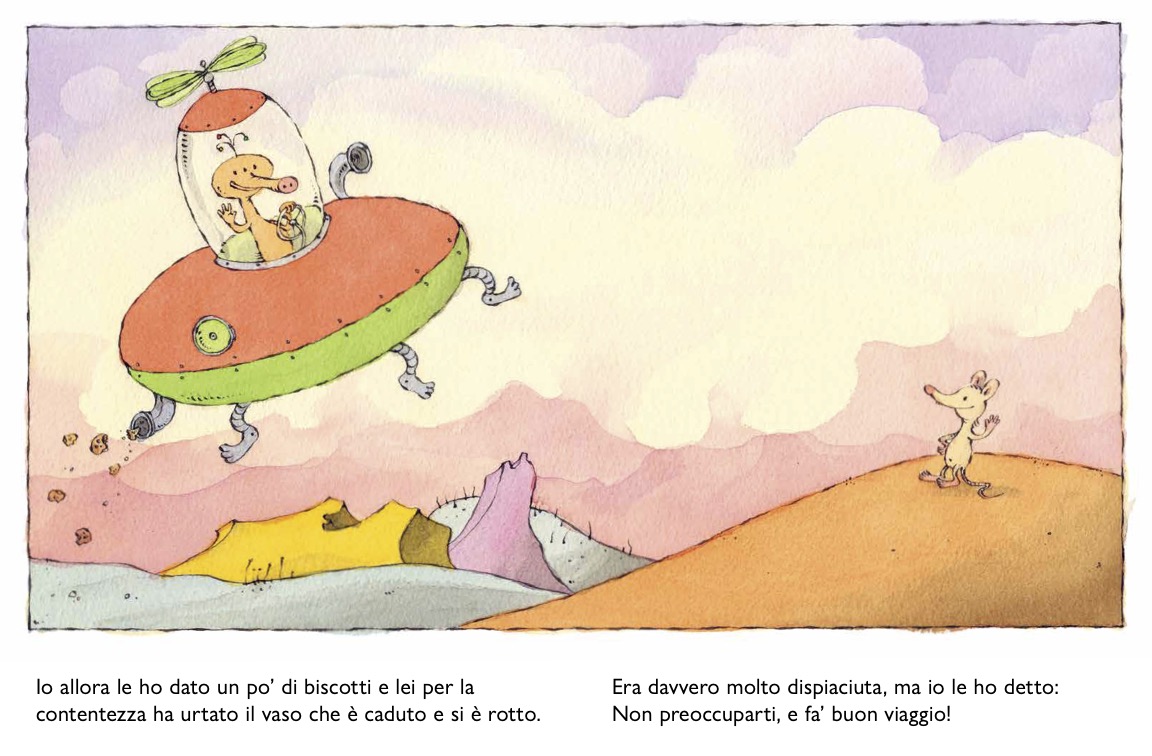

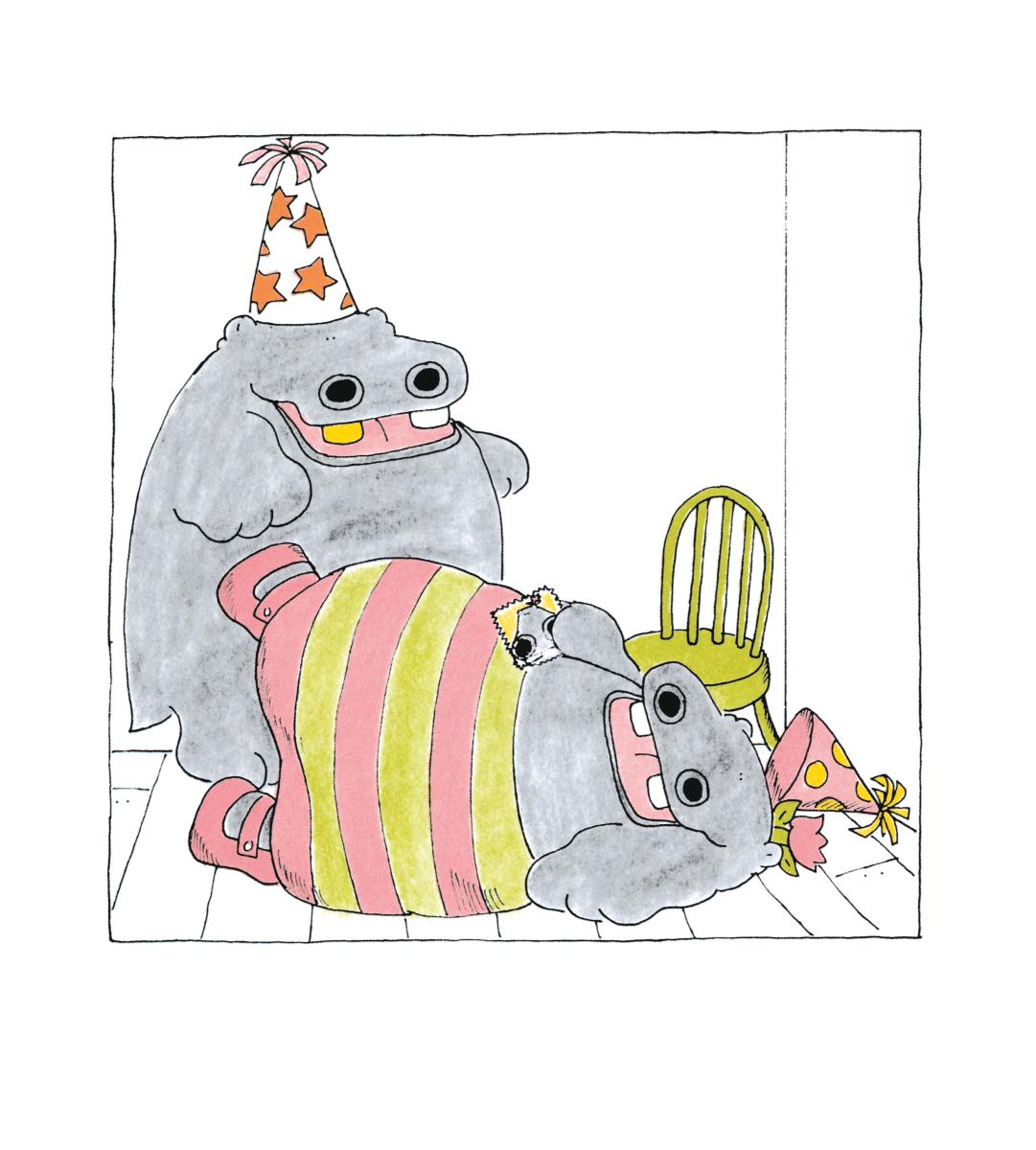

Non credo sia un caso che nella mia esperienza di libraia, tra gli albi che più ho venduto ci siano Martedì di David Wiesner (Orecchio Acerbo, 2016) , Zagazoo di Quentin Blake (Camelozampa, 2016), Zloty di Tomi Ungerer, George & Martha di James Marshall (Lupoguido, 2023) e la raccolta di storie di Fox e Chick di Sergio Ruzzier (2018-2023, Topipittori), stravaganti e ilari capolavori di artisti che immaginano mondi mai troppo lontani dal nostro, di finzione, ma capaci di restituire le complessità e le ambiguità del reale.

Un bell’albo illustrato è quindi anche filosofico, problematico e problematizzante, non dà per scontato, ma si interroga mentre si costruisce e viene raccontato, risuonando così anche in sua assenza.

Illustrazione da George & Martha di James Marshall

Una volta che si imparano a conoscere, come si possono dimenticare la dignità grottesca del popolo di Tomi Ungerer, il dettaglio che cambia nel perdurare della scena in William Steig, il rispetto assoluto per l’infanzia di Nikolaus Heidelbach, le diagonali sentimentali di Ludwig Bemelmans, l’eleganza eterea e incisiva del tratto di Raymond Briggs?

Da poco ho ascoltato una bravissima Irene Catani che intervistava un’eccezionale Anais Vaugelade, all’interno del percorso online “Per leggere il mondo”, organizzato da Babalibri ed Equilibri; l’intervistatrice ha definito La zuppa di sasso un albo perfetto: classico, nell’accezione calviniana del termine, efficace nella lingua e nelle immagini e nella sequenza di queste ultime, simbolico al punto giusto, sintetico, capace di porre questioni esistenziali.

Forse l’albo di qualità raccoglie tutte queste caratteristiche? Ne privilegia solo alcune? Quali altri elementi potremmo identificare come necessari al libro a figure per poter essere bello?

In attesa di continuare la nostra riflessione sull’espressione “di qualità” o sull’aggettivo “bello” che inevitabilmente viene usato estendendo, a volte indebitamente, il suo significato a contesti altri, sappiamo però, perché ci è stato detto dai bambini stessi, in che modo l’albo non è bello: quando è “fastidioso”, perché “imposto dagli adulti o da altri bambini”.

Affermando ciò, reclamano la libertà di scegliere i libri e il diritto a un giudizio personale, che può non conformarsi a quello degli altri, accennando all’eversione propria della critica.

Restiamo allora in ascolto perché c’è sempre bisogno di imparare e re-imparare a criticare responsabilmente.

* [1] Dal Cratilo: “[…] un antico proverbio dice che difficile è imparare come stiano le cose belle”, Platone, Cratilo, Laterza, 2018, traduzione di Francesco Aronadio.