[di Milena Perazzini*]

Ho iniziato a utilizzare gli albi illustrati, nell’ambito della mia professione di psicologa psicoterapeuta, circa una decina di anni fa. Un po’ per curiosità e un po’ per caso (chiunque faccia il mio mestiere, di fronte alla parola caso raddrizza le orecchie) avevo seguito un seminario dove Silvia Vecchini mostrava l’interazione tra albi e scrittura di sé. Si era appena concluso il primo percorso di scrittura autobiografica alla Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari e di fronte alla possibilità di associare un testo illustrato alla parola scritta, ricordo che rimasi folgorata. Non si trattava solo di trovarsi di fronte a qualcosa di interessante, quanto del rendersi conto di come i picturebooks avrebbero costituito una significativa opportunità, per le persone che a me si affidavano, di dare voce al sentire e ai vissuti. Da allora ho frequentato molti corsi e altrettanto ho studiato e attualmente inserisco gli albi illustrati in ambito clinico e nei diversi contesti formativi associandoli alla scrittura autobiografica.

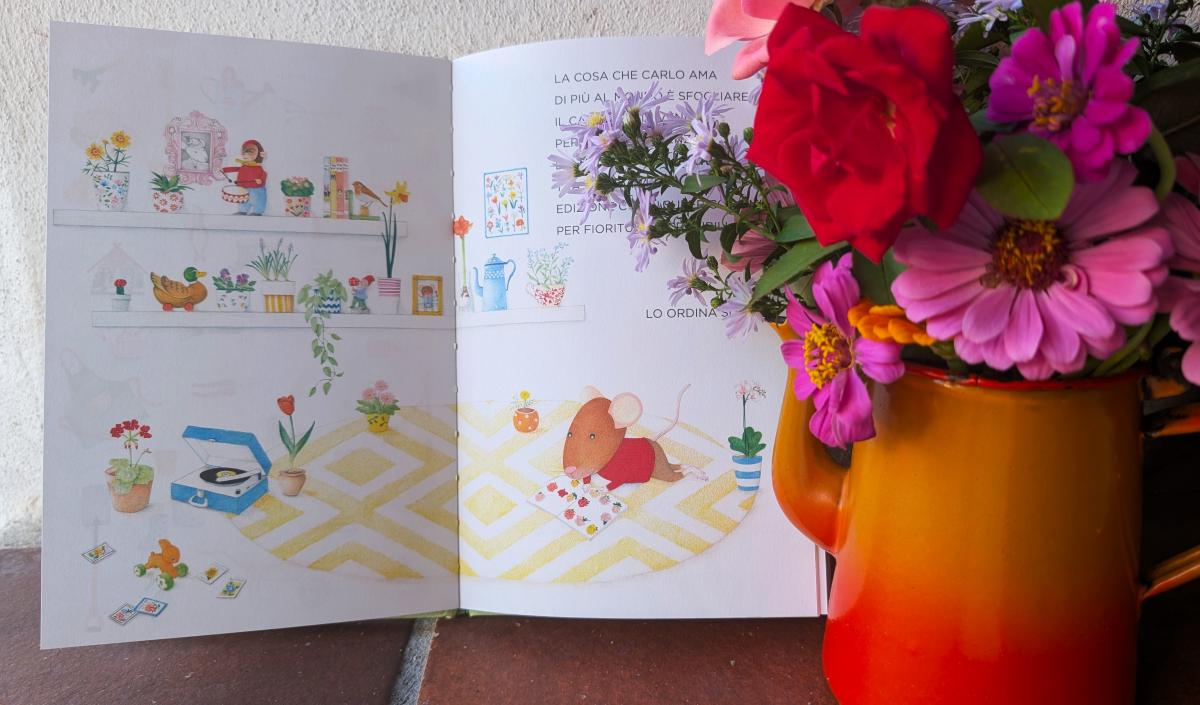

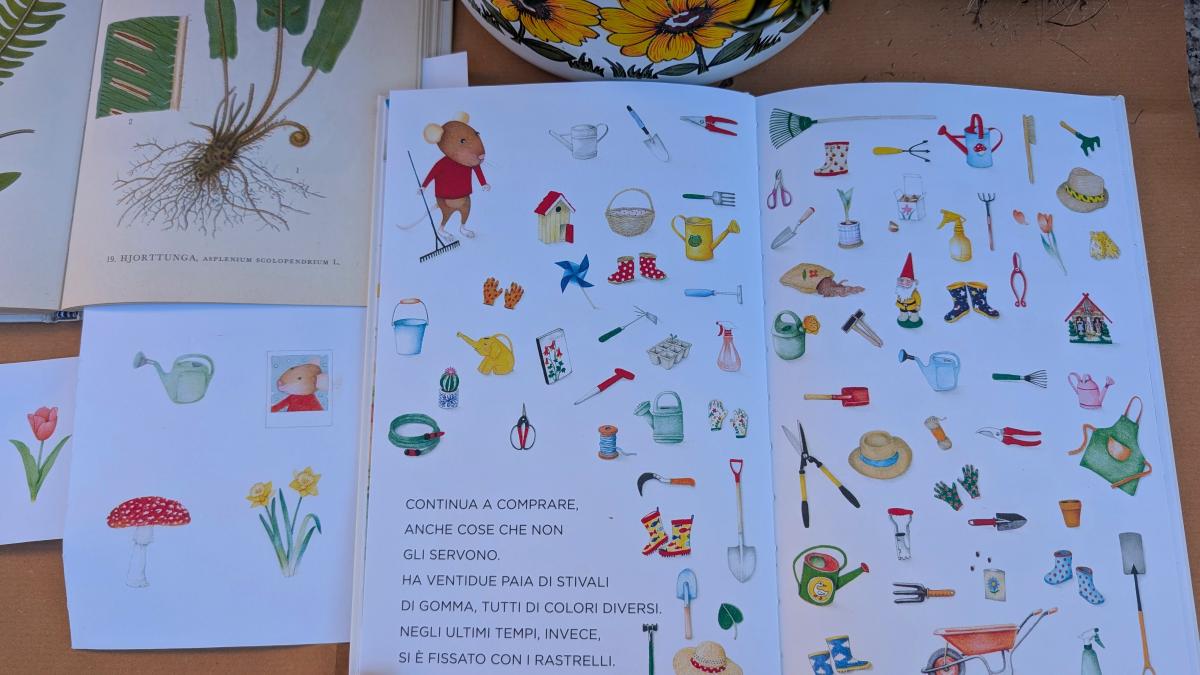

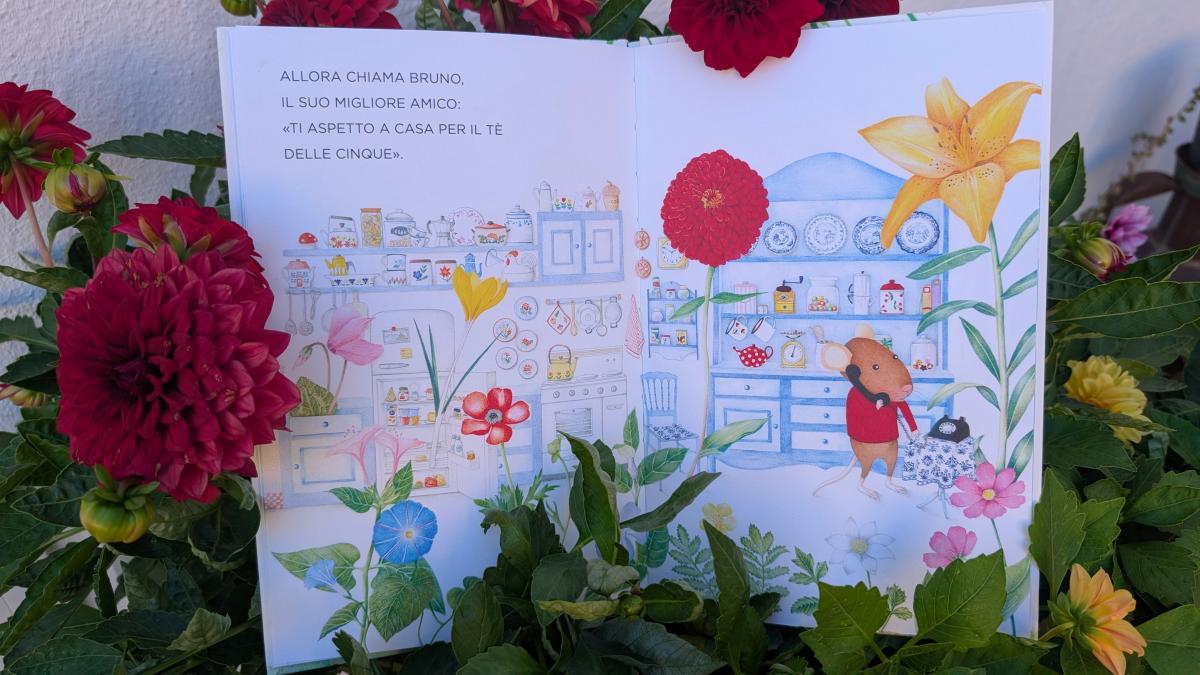

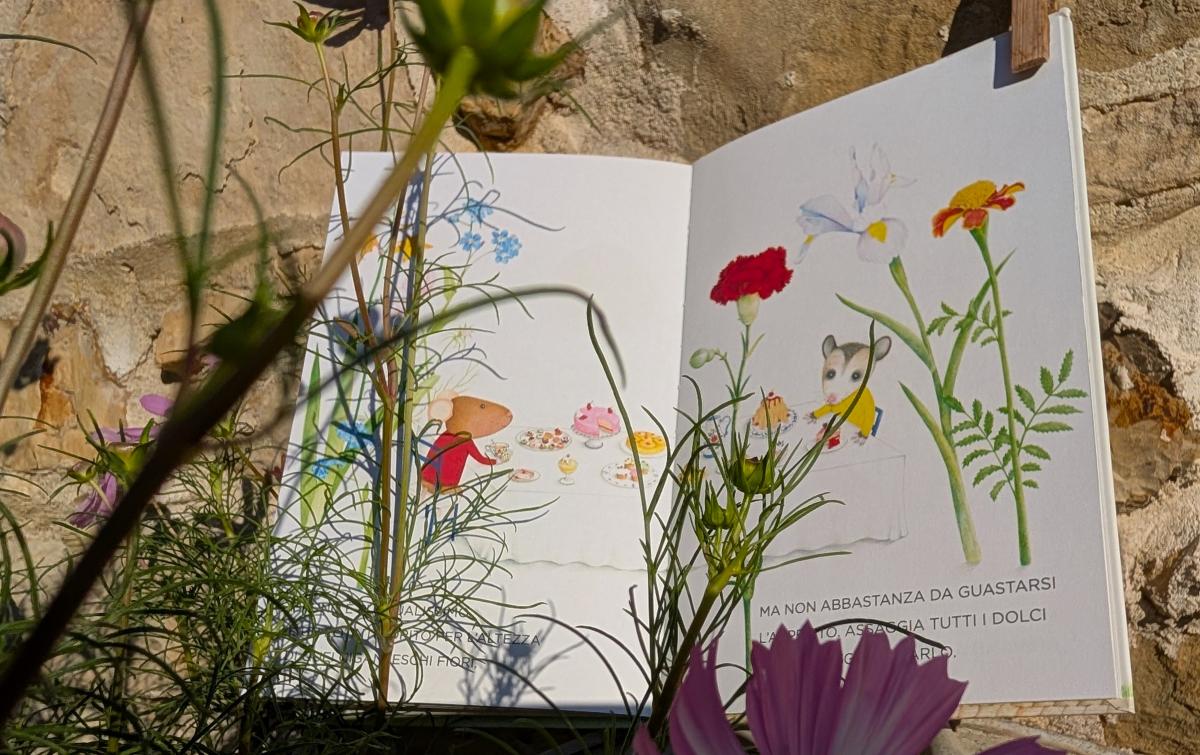

I fiori di Carlo di Mario Onnis (Topipittori, 2024) è stato utilizzato con delle e degli adolescenti, tra i 14 e i 15 anni, in seguito a una richiesta proveniente da un gruppo scout del riminese per una riflessione sul pregiudizio. Si è trattato del secondo di tre incontri programmati. Ho valutato di usare questo albo principalmente per due motivi: nonostante sia un testo rivolto a lettrici e lettori più piccoli ha un incipit che ho avvertito adatto anche a descrivere una realtà come quella adolescenziale: “A Carlo non piacciono i videogiochi, non gli piace suonare e nemmeno fare sport. La sua più grande passione sono i fiori”. In poche parole viene rappresentato uno scenario in cui il protagonista ha un interesse, che diverge da quello di altre e altri, e che persegue, si leggerà in seguito, con grande cura. Il secondo motivo attinente la scelta del testo, fa riferimento alla condivisione della bellezza creata da Carlo, una moltitudine di fiori, con il migliore amico. È un passaggio che ho avvertito rilevante per quanto l’amicizia diventi fondamentale in adolescenza e, nello specifico, per la possibilità o meno di riuscire a rendere partecipe una persona cara della propria passione, specie se “inusuale”.

Con le ragazze e i ragazzi non ho fatto ricorso a dati statistici né a lezioni teoriche preferendo sin da subito lasciare loro la parola. Durante il secondo incontro ho chiesto di ripresentarsi e di associare al proprio nome una cosa piacevole, senza ulteriori specifiche: “Mi chiamo… e mi piace…”. All’eterogeneità delle risposte delle ragazze (uscire con le amiche; leggere; arrampicare; sognare a occhi aperti; stare con il mio ragazzo; truccarmi; studiare; nuotare; giocare a pallavolo; gironzolare per la città; fare foto) si sono contrapposte le risposte maggiormente contratte dei ragazzi (praticare uno sport: calcio/basket/pallamano; giocare con i videogiochi; uscire con gli amici). Ho poi letto il libro, in maniera che tutte e tutti vedessero le illustrazioni, chiedendo di scrivere, in poche righe e di getto, seguendo la suggestione: se fossi Carlo, mi piacerebbe dedicarmi a…

Le scritture hanno rivelato una maggiore apertura verso le possibilità esistenti, in particolare da parte dei ragazzi:

“Mi piacerebbe iscrivermi a hip hop; andare a scienze umane invece che allo scientifico; fare pittura, sono molto bravo a disegnare e non è vero che sarei uno spiantato; a curare le foreste, i boschi. Voglio stare nella natura; ecc.”.

Dopo la condivisione di quanto scritto ho proposto di proseguire a scrivere, sempre di getto e in pochi minuti, inserendo la congiunzione avversativa MA: mi piacerebbe, ma…

In questo caso, le condivisioni hanno rivelato sia perplessità emotive (“mi vergogno”) che pregiudizi legati a stereotipi di genere, corporei o sociali (“è un lavoro che fanno per lo più le ragazze”; “gli uomini devono mandare avanti la famiglia”; “ti immagini uno del mio peso a ballare?”; “i miei amici mi prenderebbero in giro per una vita”).

A conclusione, sono stati formati piccoli gruppi, dove ognuna e ognuno e rispetto a quanto aveva ascoltato dalle condivisioni, era invitata/o a esprimere un’opinione o un incoraggiamento, a parole o con i gesti, verso le persone del proprio gruppo. Esattamente come l’amico di Carlo.

Questa parte, oltreché commovente per gli abbracci scambiati, è stata proficua per il supporto che i gruppi hanno fornito a ogni singolo membro, dichiarando le credenze erronee una limitazione alla personale libertà espressiva. In plenaria si è poi riflettuto insieme su quanto il pregiudizio possa impedire la realizzazione di sé e, al contempo, quanto l’altra e l’altro non siano dissimili da quello che in fondo ognuna e ognuno è. Prima di salutarci, un ragazzo ha chiesto di leggere personalmente al gruppo ancora una volta l’albo di Mario Onnis.

Scrivere di sé supportati dalla lettura di un albo illustrato aiuta ad ampliare la propria idea del contesto in cui si vive rendendo universale ciò che si percepiva come unico e, spesso, solitario. La condivisione delle scritture, in un ambiente partecipato e rispettoso, costituisce una possibilità di contrasto all’isolamento, nella promozione dell’empatia verso i vissuti altrui. Un modo, così come accaduto con I fiori di Carlo, di aprirsi a sé e al mondo.

*Milena Perazzini è psicologa e psicoterapeuta. Svolge la sua attività professionale in ambito clinico e formativo presso scuole, associazioni ed enti pubblici e privati. Ha inserito nella pratica terapeutica i libri, la poesia e gli albi illustrati in unione alla scrittura autobiografica, pratica acquisita in una formazione pluriennale presso la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. Da diversi anni riflette su di sé attraverso la scrittura e da quando lo fa, si conosce meglio. Cura la pagina Instagram @un_libro_sul_lettino. Un suo contriputo è presente nel saggio di Silvia Vecchini C'è una poesia che ti aspetta. Pensieri e pratiche per scrivere insieme.