[di Lisa Bentini]

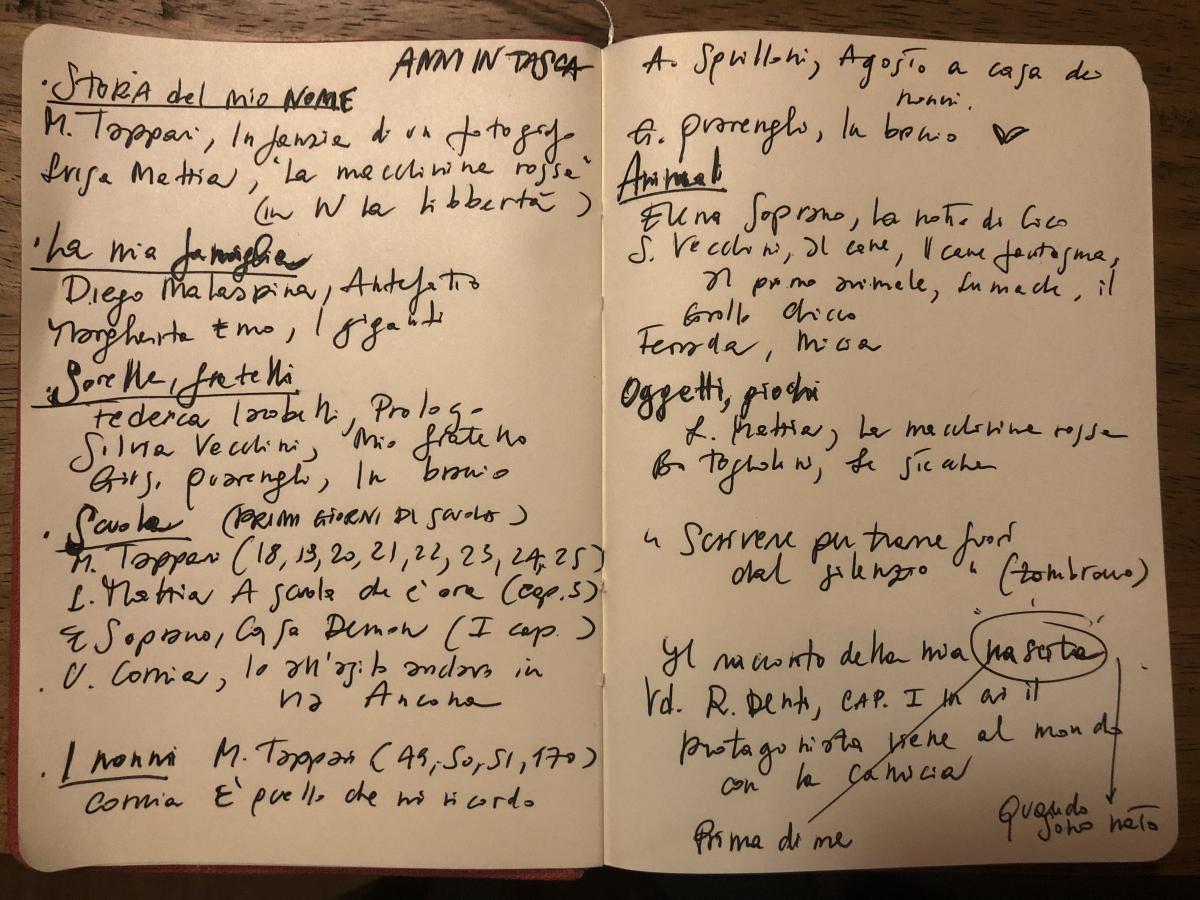

Dal taccuino di Lisa Bentini.

«A volte per scrivere basta un dito. Quando, in inverno, mia madre cucinava il minestrone, i vetri della cucina si appannavano completamente, e io ne ero felice perché così potevo disegnarci sopra. Facevo due buchi per gli occhi e guardavo fuori senza essere visto. Mi sembrava di indossare la casa come se fosse una gigantesca maschera.» [Massimiliano Tappari, Infanzia di un fotografo]

«Scrivere è cercare la calma, e qualche volta trovarla. È tornare a casa. Lo stesso che leggere. Chi scrive e legge realmente, cioè solo per sé, rientra a casa; sta bene. Chi non scrive o non legge mai, o solo su comando – per ragioni pratiche – è sempre fuori casa, anche se ne ha molte. È un povero, e rende la vita più povera.» [Anna Maria Ortese, Corpo celeste]

«Ma ciò che è più grave è essere estranei a se stessi, aver perduto o non essere arrivati ad avere familiarità con se stessi; essere alienati, ospiti stranieri in casa propria.» [Maria Zambrano, La confessione come genere letterario]

Tra le metafore dello scrivere l’immagine della casa mi ha guidato nel percorso di scrittura autobiografica che quest’anno ho intrapreso con la mia terza media: anche noi insegnanti abbiamo bisogno di guide mentre guidiamo i nostri alunni, e la casa è un’immagine poetica potentissima. Dietro le case di Tappari, Ortese e Zambrano c’è un’idea dello scrivere che sento vicina.

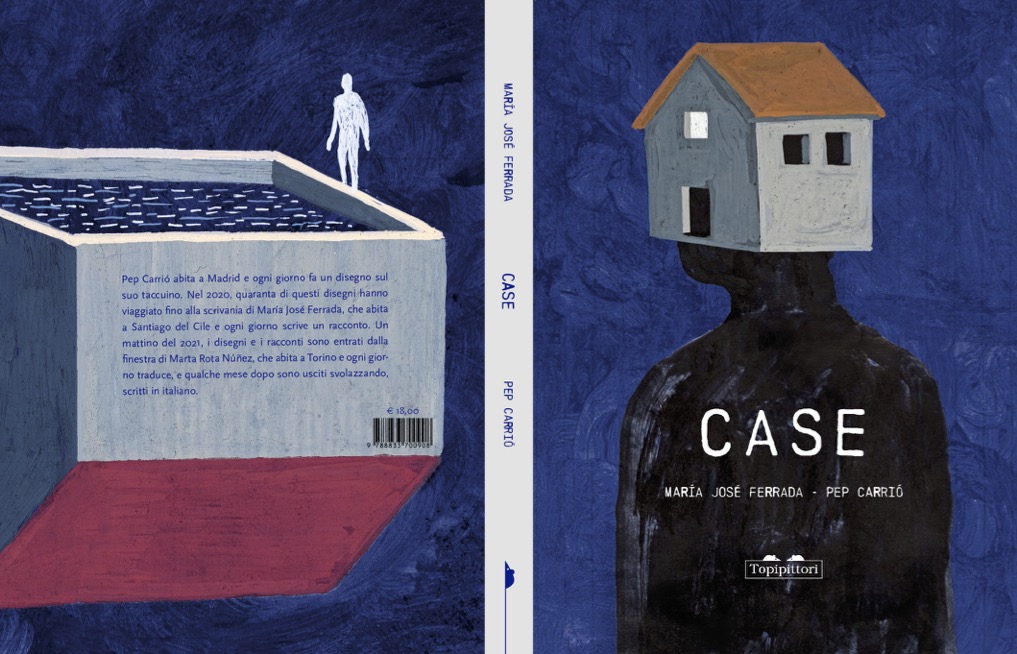

In Tappari la casa-maschera è un modo per affacciarsi al mondo e nel contempo per difendersi da esso: una soglia. La scrittura ci consente di varcare questo confine in un continuo andirivieni tra dentro e fuori, tra ciò che rimane nascosto e ciò che esce allo scoperto. Attraverso la scrittura riusciamo a mettere a fuoco la realtà che ci circonda, a sondare la profondità dello spazio e del tempo, ma anche a ripararci dalla vista degli altri, a nasconderci. La scrittura è «una gigantesca maschera» a forma di casa e, una volta indossata, scopriamo addirittura che la casa è un prolungamento di noi stessi - proprio come capita a uno dei protagonisti di Case di Maria José Ferrada - o per dirla con Bachelard, scopriamo che «la casa natale è dentro di noi» [cfr. G. Bachelard, La poetica dello spazio].

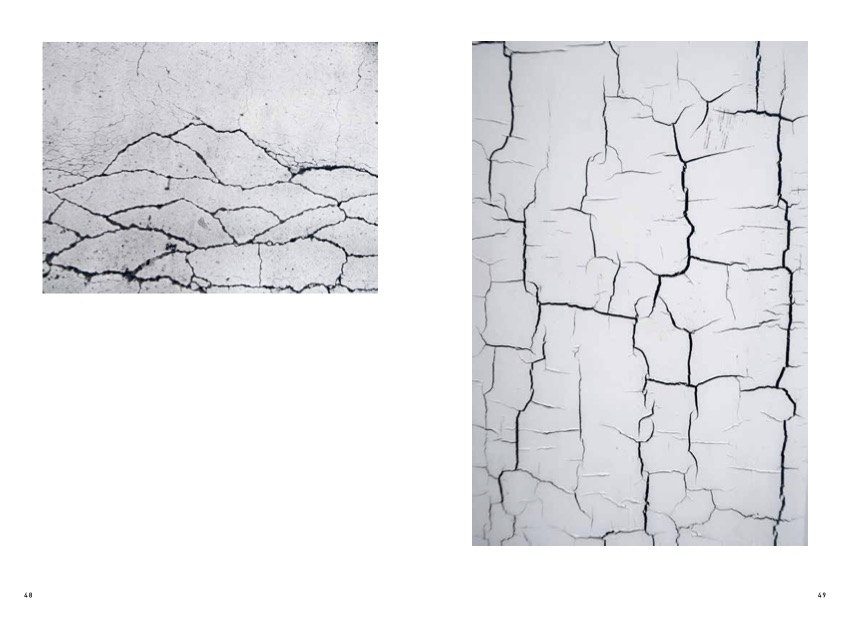

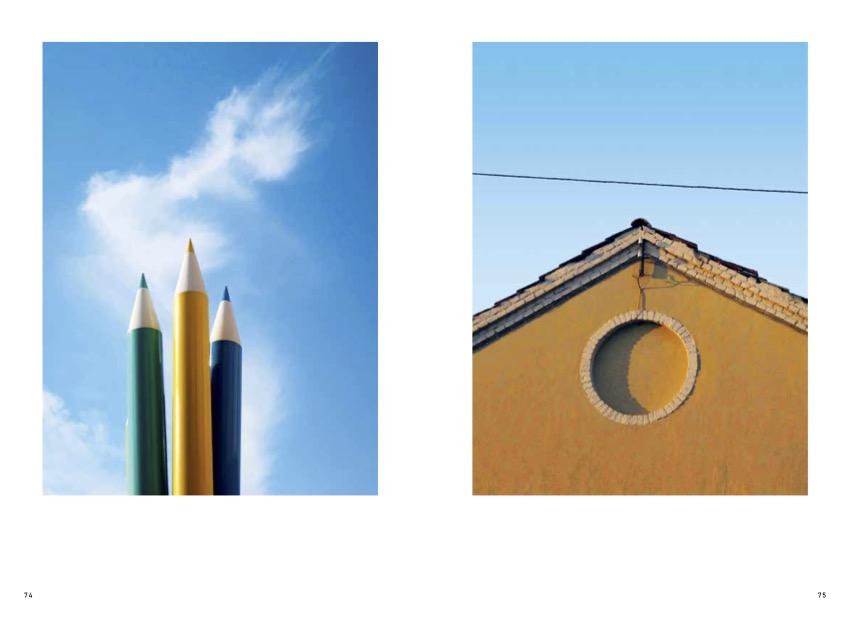

Pagine da Infanzia di un fotografo, di Massimiliano Tappari (Topipittori, 2021).

Case, di Maria José Ferrada e Pep Carrió (Topipittori, 2022).

Come in Tappari, anche in Ortese la casa rappresenta un riparo: scrivere è un modo di abitare lo spazio, di ritagliare il proprio angolo di mondo, di trovare il proprio posto nell’universo; è insieme punto di partenza e ritorno. In Corpo celeste, da cui è presa la citazione iniziale, Ortese indaga a fondo quello che lei stessa definisce il problema espressivo, ossia quel bisogno impellente di esprimerci che ci accompagna sin dall’infanzia e senza il quale il mondo intorno a noi rimarrebbe muto, insondabile; a questo proposito Ortese insiste particolarmente sull’importanza di educare alla scrittura: se ciò non avviene «l’adolescente verrà plagiato e abbandonato a una crescita distorta. Il mondo attuale - dell’infanzia, dell’adolescenza - è oggi pieno di ragazzi plagiati dalla società, nei paesi ricchi, e abbandonati al ripiegamento su se stessi, nei paesi poveri.»

Ragazzi plagiati e ripiegati su stessi ovvero «estranei a se stessi, alienati»: il pensiero di Ortese si intreccia con quello di Zambrano e viceversa. In entrambe il problema espressivo è un problema di sopravvivenza.

Scrivere dunque per non sentirsi stranieri in casa propria, scrivere per tornare a casa.

Tuttavia, non sembrano a casa i ragazzi quando si accingono a scrivere. Il guardarli contorcersi sul foglio bianco, o interrogare, immobili, il soffitto, mi fa risuonare il ritornello di una vecchia canzone di Jovanotti: «Io voglio andare a casa/ la casa dov’è?». Come unire il verbo scrivere al verbo abitare? Come abitare la pagina? Come trasformare la scrittura in habitus?

Alla fine de Il meraviglioso mago di Oz, Dorothy, disperata per non riuscire più a tornare a casa, scopre che avrebbe potuto farlo sin dall’inizio: «le tue Scarpette d’Argento ti trasporteranno oltre il deserto, - disse Glinda. - Se solo tu avessi conosciuto il loro potere saresti potuta ritornare da Zia Em anche il primo giorno che arrivasti in questo paese.»

Ma come avrebbe potuto immaginarselo Dorothy che sarebbe bastato battere tre volte i tacchi tra di loro, velocemente come un battito di ciglia, per tornarsene a casa? Ecco, noi insegnanti dovremmo essere un po’ come Glinda, la strega buona del romanzo di Baum, presenti al momento del bisogno per ricordare ai nostri alunni il potere delle loro penne!

Fotogramma da Il mago di Oz, di Victor Fleming (1939).

Da queste case - del pensiero, della scrittura, dell’anima - e soprattutto da queste riflessioni a margine ho preso le mosse per costruire il mio percorso, spinta innanzitutto dalla consapevolezza che «il mio desiderio di far scrivere i bambini era il mio desiderio di scrivere» (cfr. Elizabeth Bing, Ho nuotato fino alla riga) e dal voler mostrare ai miei alunni come la scrittura possa considerarsi un paracadute (l’immagine è di Ortese). La scrittura può entrare nella vita e la vita nella scrittura.

Decido pertanto di lavorare sui testi autobiografici pubblicati nella collana Gli anni in tasca di Topipittori (le uniche due eccezioni sono la lettura di due albi illustrati, Prima di me di Luisa Mattia e Mook e Quando sono nato di Isabel Minhós Martins e Madalena Matoso, sempre pubblicati da Topipittori). A spingermi in questa direzione, oltre alla forza espressiva di questi testi, è il loro formato: Gli anni in tasca sono brevi, colorati, tascabili. Dopo averne letto a voce alta qualche brano posso rivolgermi alla classe e domandare se qualcuno desidera leggerlo, o semplicemente sfogliarlo; o meglio ancora posso scegliere di guardare negli occhi un alunno e dirgli che questo libro fa proprio al caso suo - strategia che assicura quasi sempre ottimi risultati.

Dodici titoli della collana Gli anni in tasca.

Pagina da Prima di me, di Luisa Mattia e Mook (Topipittori, 2016).

Pagina da Quando sono nato, di Isabel Minhós Martins e Madalena Matoso (Topipittori, 2009).

Mi accorgo, leggendo questi straordinari racconti d’infanzia, che ci sono dei temi che si ripetono e sul mio quaderno ne annoto la ricorrenza, li raggruppo, cerco di fare un po’ d’ordine, ma non troppo: racconti di sé, storia della propria nascita e del proprio nome, animali domestici e non solo, ricordi inventati, aneddotica famigliare, fratelli e sorelle, nonni, primi giorni d’asilo e di scuola, maestri e maestre, giochi e così via. Sono questi i sassolini che lancerò ai miei alunni per riportarli sulla strada di casa, quella casa che si rispecchia nella scrittura. La pratica che propongo loro non è nuova e segue il metodo degli atelier Bing: io leggo un testo ad alta voce, meglio se breve, e a partire dalla mia lettura loro scrivono sui propri taccuini.

In alto le penne allora! Il percorso di scrittura autobiografica può iniziare.

È qui che entra in gioco il dito di Tappari: a volte per scrivere basta un dito. Infanzia di un fotografo di Massimiliano Tappari si presenta come una sequenza di brevi paragrafi numerati. Inizialmente li avevo associati ai rotoli di provini che si facevano per scegliere le fotografie; poi, leggendo l’intervista apparsa sul questo blog (I miracoli avvengono a tutte le ore del giorno), ho scoperto che Tappari ha digitato ogni singolo paragrafo sulla tastiera del telefono durante le sue camminate quotidiane: «Lettera per lettera, con un dito solo. Del resto anche le fotografie si scattano con un dito solo. Quando il paragrafo prendeva forma me lo spedivo via sms per conservarlo. Dopo qualche istante ricevevo la notifica sul telefono e così controllavo chi mi avesse scritto. A quel punto mi ero già dimenticato che me l'ero mandato da solo e lo leggevo come se l'avesse scritto qualcun altro. Lo rileggevo e me lo rimandavo rivisto e corretto. È una tecnica che vale anche per chi non deve scrivere un libro. Innalza il livello di dopamina. Il risvolto negativo è che in quei tre mesi in cui sono stato occupato a scrivere il libro ho sforato regolarmente il plafond mensile di messaggi della mia compagnia telefonica.»

È qui che entra in gioco il dito di Tappari: a volte per scrivere basta un dito. Infanzia di un fotografo di Massimiliano Tappari si presenta come una sequenza di brevi paragrafi numerati. Inizialmente li avevo associati ai rotoli di provini che si facevano per scegliere le fotografie; poi, leggendo l’intervista apparsa sul questo blog (I miracoli avvengono a tutte le ore del giorno), ho scoperto che Tappari ha digitato ogni singolo paragrafo sulla tastiera del telefono durante le sue camminate quotidiane: «Lettera per lettera, con un dito solo. Del resto anche le fotografie si scattano con un dito solo. Quando il paragrafo prendeva forma me lo spedivo via sms per conservarlo. Dopo qualche istante ricevevo la notifica sul telefono e così controllavo chi mi avesse scritto. A quel punto mi ero già dimenticato che me l'ero mandato da solo e lo leggevo come se l'avesse scritto qualcun altro. Lo rileggevo e me lo rimandavo rivisto e corretto. È una tecnica che vale anche per chi non deve scrivere un libro. Innalza il livello di dopamina. Il risvolto negativo è che in quei tre mesi in cui sono stato occupato a scrivere il libro ho sforato regolarmente il plafond mensile di messaggi della mia compagnia telefonica.»

Dalle pagine dei taccuini alle minute digitali è stato un attimo: due volte a settimana avrei letto ai miei alunni dei brani scelti da Gli anni in tasca e, una volta terminata la lettura, ognuno di loro avrebbe digitato il proprio testo al cellulare; una scelta che avrebbe catturato completamente l’attenzione dei miei alunni (oltre ad innalzare il livello di dopamina!) e io, per riportarli sulla strada verso casa, di attenzione ne avevo particolarmente bisogno. Poi, come Tappari, anche i miei alunni avrebbero dovuto mandarsi via mail i propri testi e una volta ricevuti avrebbero dovuto raccoglierli in un unico documento dal titolo provvisorio Autobiografia di Nome e Cognome.

Il primo testo che ho letto è stato l’indice di C’è questo in me di Silvia Vecchini. Anche dalla lettura di un indice si può prendere spunto per una scrittura veloce e l’indice di Vecchini è una lista vertiginosa della propria infanzia. Il bellissimo titolo, che la scrittrice prende a prestito dall’incipit di una poesia di Whitman posta ad esergo, (C’è questo dentro di me - cosa sia non lo so -) è particolarmente evocativo, dischiude un mondo di ricordi, immagini, oggetti. Già a inizio anno scolastico, avevamo sperimentato il piacere delle liste: a partire dalla lettura de Le cose che ho di Alice Keller e di alcuni brani tratti da Origine di Saša Stanišić avevamo elencato “le cose che abbiamo” e “le cose che avevamo”, concentrando la nostra attenzione proprio sullo scarto tra presente e passato.

Il primo testo che ho letto è stato l’indice di C’è questo in me di Silvia Vecchini. Anche dalla lettura di un indice si può prendere spunto per una scrittura veloce e l’indice di Vecchini è una lista vertiginosa della propria infanzia. Il bellissimo titolo, che la scrittrice prende a prestito dall’incipit di una poesia di Whitman posta ad esergo, (C’è questo dentro di me - cosa sia non lo so -) è particolarmente evocativo, dischiude un mondo di ricordi, immagini, oggetti. Già a inizio anno scolastico, avevamo sperimentato il piacere delle liste: a partire dalla lettura de Le cose che ho di Alice Keller e di alcuni brani tratti da Origine di Saša Stanišić avevamo elencato “le cose che abbiamo” e “le cose che avevamo”, concentrando la nostra attenzione proprio sullo scarto tra presente e passato.

Le liste liberano dalla paura del foglio bianco, dal timore di sbagliare, sbloccano il flusso della scrittura che ora scorre inarrestabile. Come ha felicemente osservato Angela Chiantera, «i bambini si lanciano nelle liste come su una pista di volo» (cfr. Chiantera, Cocever, Giunta, Il laboratorio di scrittura a scuola. Percorsi didattici per la primaria).

Due esempi: le liste di Alice e Giovanni.

Dentro di me c’è il bianco e il nero, un arcobaleno, una lacrima di tristezza e di gioia, un sorriso, un angolo buio, una stanza luminosa, un braccialetto dell’amicizia, una felpa lunga e larga, le maniche che mi tiro giù per coprire le mani, dei codini, mollette colorate, matite lunghissime e cortissime, molte gomme da cancellare sporche, la mascherina, due ciocche di capelli dietro le orecchie, una cartolina immaginaria, il giardinetto della nonna pieno di fiori e vita, il cavalluccio di legno fatto a mano a casa del nonno, la maglietta preferita, i calzini portafortuna, Il Natale, la Pasqua, il divertimento, la passeggiata in centro, un gelato a tre gusti, i regali all’ultimo momento, le figuracce, le battute, il libro preferito che voglio leggere 20 volte, la serie preferita che voglio rivedere 20 volte, il numero preferito, l’infinito, il nulla, il mondo, poco, molto, capelli lunghi e corti, il mare sporco e pulito, lo zainetto, il cellulare, un abbraccio, una chiacchierata (forse più di una), la famiglia, gli amici, la cotta (che dopo mi passa). Sono tutti qua dentro. Forse in fondo, oppure più in superficie. Non so il perché. Non so il come. Ma mi sta bene. Voglio che sia così.

[Alice]

C'è questo in me:

Una gioia incontenibile

Un gelato al cioccolato

Molte persone che mi danno una mano

Una foglia presa al volo

La marmellata alle more della nonna

Degli sbadigli che non riesco a evitare.

[Giovanni Z.]

All’inizio di Infanzia di un fotografo, Tappari dedica diversi frammenti (tutti letti in classe) alla storia del proprio nome:

«Mi chiamo Massimo Emiliano. Sì, lo so, non è un gran bel nome da portare nella vita, figuriamoci per il protagonista di una storia. Ci sono persone che indossano il proprio nome come un vestito che gli calza a pennello, aderente nei punti giusti, e c’è chi se lo trascina dietro come un vecchio cencio. Ecco, ci sono ricascato.»

Ed ecco cosa scrivono Matilde, Benedetta e Maria Vittoria, mantenendo il tono ironico e scanzonato di Tappari.

Da bambina odiavo il mio nome: tutti mi dicevano che era elegantissimo e che mi si addiceva, ma io credevo che a un cognome imponente come il mio non gli si potesse rifilare un nome così piatto come Matilde. I miei genitori amavano la storia, e quindi hanno chiamato me e mio fratello con nomi medievali, come Enrico (Enrico IV o Enrico IIX) e me Matilde (Matilde di Canossa). Come alternativa a Matilde, ai miei piaceva Ginevra. Purtroppo mio babbo, essendo un gran viaggiatore, aveva scoperto che Ginevra Potenza era il nome di un'autostrada per andare a Potenza (in Basilicata) e quindi non volendo condannare una ragazza a una vita da autostrada (perché, si sa, si è il nome che si ha) ... Addio Ginevra…

[Matilde]

Mi chiamo Benedetta, però per fortuna nessuno mi chiama così. Troppo lungo per i miei gusti, troppo monotono per le mie orecchie, troppo “benedetto” per il mio carattere. Ma a mia mamma piaceva così! Così tanto che da piccola chiamava tutte le sue bambole Benedetta o Bianca. Bianca ovviamente è il nome di mia sorella minore. Ma non siamo mica bambole noi! Il cognome fortunatamente compensa la lunghezza del nome: mi chiamo Benedetta Bosi, BB. Che abbreviato è identico a mia sorella, fatto questo che non mi piace per nulla.

[Benedetta]

Sono nata in una gelida mattina di gennaio a Bologna, il 30 per essere precisi. Non appena uscii dalla pancia di mia mamma sentii mio padre gridare il mio nome “È nata Maria Vittoria, finalmente è nata”. Anche se ero piccola per parlare e quindi ancora di più per criticare, non appena udii il mio nome feci una smorfia, e la faccio ancora oggi! Non è che non mi piaccia il mio nome, è solo che non lo trovo giusto per me, e ancora meno per quest’epoca; infatti quando mi chiamano per nome nella mia testa mi vengono in mente alcuni personaggi che portano il mio stesso nome e nessuno di loro è ancora vivo!

[Maria Vittoria]

Un altro argomento su cui tutti avevano qualcosa da raccontare è il rapporto con gli animali. Mi ritorna in mente il titolo del mio tema all’esame di quinta elementare: Descrivi un animale a te caro. Di animali cari ne Gli anni in tasca ce ne sono a bizzeffe e scegliere quali leggere è stato difficilissimo. Tra le mie storie preferite c’è quella di Micia, raccontata da Maria José Ferrada in Un albero, una gatta, un fratello: un giorno d’inverno Maria José Ferrada trova una gatta nella bottega del nonno e dopo aver passato in rassegna tutte le possibilità, prevedendo l’ira dei genitori, decide di costruirle una casa con una scatola di cartone, ma nel tragitto in macchina la gatta si mette a miagolare: “maledetta gatta, stavamo facendo tutto per il suo bene e lei ci tradiva così”. Un racconto esilarante che narra il classico tentativo di ribellione di fronte al categorico no dei genitori alla richiesta di prendere un animale domestico, il deflagrare del piano, e l’imprevedibile accettazione da parte dei genitori dell’animale in questione.

Un altro argomento su cui tutti avevano qualcosa da raccontare è il rapporto con gli animali. Mi ritorna in mente il titolo del mio tema all’esame di quinta elementare: Descrivi un animale a te caro. Di animali cari ne Gli anni in tasca ce ne sono a bizzeffe e scegliere quali leggere è stato difficilissimo. Tra le mie storie preferite c’è quella di Micia, raccontata da Maria José Ferrada in Un albero, una gatta, un fratello: un giorno d’inverno Maria José Ferrada trova una gatta nella bottega del nonno e dopo aver passato in rassegna tutte le possibilità, prevedendo l’ira dei genitori, decide di costruirle una casa con una scatola di cartone, ma nel tragitto in macchina la gatta si mette a miagolare: “maledetta gatta, stavamo facendo tutto per il suo bene e lei ci tradiva così”. Un racconto esilarante che narra il classico tentativo di ribellione di fronte al categorico no dei genitori alla richiesta di prendere un animale domestico, il deflagrare del piano, e l’imprevedibile accettazione da parte dei genitori dell’animale in questione.

«Li ringrazio e chiedo per favore di ridarmela per metterla nella scatola. Sono sicura che capisce perfettamente che ha trovato una casa in cui passare l’inverno, perché smette di miagolare e si addormenta persino. Io e mia cugina ci guardiamo. Gli adulti e i gatti sono esseri imprevedibili.»

Sulla falsariga di questo testo di Ferrada, Giorgio racconta con ironia la storia dei propri animali. Siamo molto lontani - per fortuna! - dalla descrizione che ci si aspettava dal titolo del mio tema di quinta elementare.

Quando ero piccolo avevo un gatto. Il gatto era di mia nonna. Stava nel cortile di giorno e io giocavo con lui. Me lo ricordo ancora, era bianco con delle chiazze nere. Un giorno l'hanno portato dal dottore. Pouf. Il gatto è sparito. Da quel momento ho giocato con gli animali che trovavo in giardino come lumache, cavallette, coccinelle, farfalle, e con gli animali al mare in estate. Quando andavo in montagna d’estate a fare le passeggiate all’Alpe di Siusi mi piaceva cercare le marmotte o accarezzare le mucche e i cavalli nei recinti. La montagna è il mio posto preferito, non solo per il paesaggio e il cibo stupendo ma anche perché mentre camminiamo indisturbati ho sempre un senso enorme di libertà e felicità e quando torniamo a Ravenna mi viene sempre un senso di felicità perché rivedo le nonne ma anche un senso di tristezza perché so che fino all'anno prossimo la montagna non innevata non la vedrò. Per il resto con gli animali sono sempre stato sfigato. Quando sono cresciuto ho scoperto di essere allergico a varie cose, soprattutto ai peli di animali.

Per questo quando volevo un altro gatto... NO.

Per questo quando volevo un cane... NO.

Per questo quando volevo un coniglio... NO.

Gli unici animali senza pelo che pensavo di volere sono i pesci ma a me i pesci sono sempre stati antipatici, per il fatto che non si facevano mai pescare, e quindi non li ho mai voluti. Poi tre anni fa mi sono fissato con le tartarughe in generale e con quelle d’acqua in particolare e sono riuscito ad esaurire i miei genitori con le tartarughe e sono riuscito a farmele regalare per il mio compleanno, prima una e poi l’inverno seguente l'altra. Si chiamano Percy e Charles; Percy in onore di Percy il protagonista di Gli Dei dell’Olimpo e Charles per Charles Leclerc, il mio pilota preferito di Formula 1. All’inizio si facevano i dispetti, soprattutto Percy la più grande vietava a Charles di nuotare vicino a lei, poi con il tempo sono diventate amiche e adesso Percy gli permette addirittura di salire sopra al suo guscio quando sono sull’isolotto. Non è stato amore a prima vista ma più che altro amore col tempo. Le tartarughe non sembrano ma sono molte simpatiche infatti quando non hanno fame non ti degnano di uno sguardo mentre quando hanno fame iniziano a nuotare a pelo sull’acqua schizzando ovunque finché non gli davi da mangiare. Quando le guardi vedi che si rincorrono e che giocano insieme. Anche se non sembra sono comunque molto esigenti: devi cambiargli l’acqua almeno una volta a settimana e pulire il filtro dell’acquario ogni settimana.

Loro in cambio ti danno NIENTE. O così sembra; ti ascoltano, ti fanno sorridere e mi scaldano il cuore. Le ho conquistate e nessuno me le porterà via.

[Giorgio]

I testi che ho condiviso finora non sono i testi digitati sul cellulare immediatamente dopo la mia lettura, bensì testi che hanno subito una revisione. In questo percorso, infatti, a differenza di quello precedente di cui ho già parlato in questo blog (nell'articolo Colmare le lacune), ho voluto mostrare ai miei alunni che scrivere (e tornare a casa) non è così semplice come sembra. Così, una volta terminate tutte le letture ad alta voce dei testi, i miei alunni si sono trovati un file con tanti frammenti di sé e del proprio passato: ho chiesto loro innanzitutto di rileggersi (cosa che a distanza fa sempre un certo effetto), di riflettere sul perché avevano scelto proprio quella parola e non un’altra, di provare a spostare l’ordine dei frammenti, eliminare quelli che trovavano poco convincenti o che andavano in direzioni completamente “diverse": diverse da che cosa poi? Da un tono, per esempio, che si è rivelato predominante senza saperlo. A proposito di tono: una caratteristica che mi è saltata subito all’occhio, o meglio all’orecchio, è l’ironia. C’è infatti, come nota Manuel Rossello nella postfazione ai testi autobiografici scritti dai propri allievi e raccolti in un Anni in tasca, un umorismo, a volte involontario, raro e sorprendente per questa età: «Ridere e sorridere, soprattutto di sé stessi, è sempre l’esercizio più sano, oltre che un indizio infallibile di maturità”» (Non ero iperattivo, ero svizzero. Storie rapidissime di ragazze e ragazzi, a cura di Manuel Rossello)

Hansel e Gretel, una fiaba dei fratelli Grimm, di Sophia Martineck, Canicola 2017.

Infine, una volta composta e revisionata la propria autobiografia in frammenti, ho chiesto ai miei alunni di spedirmela e con Classroom (uno dei pochi regali didattici della pandemia) ho iniziato a dialogare con ognuno di loro, a fargli da editor, o almeno a provarci: “Prova a riscrivere tutto in terza persona e vedi cosa succede”, “Prova a mettere l’inizio alla fine”, “Osserva come ho riscritto questo passo usando il più possibile le tue parole, ma cambiando l’ordine e inserendo la punteggiatura”. A volte basta un piccolo spostamento per dare al nostro scritto tutto un altro aspetto, per dare forza alle nostre immagini, che a volte sembrano vergognarsi e cercano in ogni modo di nascondersi dentro al testo. Un po’ quello che è successo ai testi di Giovanni e Federico. In quello di Giovanni Il ricordo inventato di Ferrada viene collocato all’inizio, conferendo così alla propria nascita un’aria misteriosa, leggendaria.

Mi ricordo, quando sono nato, di un villaggio su un monte, un monte alto alto tra le nuvole, così alto da comunicare con gli spiriti. Il villaggio è piccolo, le case allungate e strette, in legno e pietra. In lontananza si vedono pascoli di mucche, pecore e qualche cavallo allo stato brado. Un ruscello si appresta a diventare un torrente. È un posto magnifico, soprattutto di notte, la luce esce dalle case e si perde negli abissi del cielo oscuro e misterioso. Mi ricordo l’odore agrodolce del pino mescolato a quello salato del mare, nato a Ravenna a pochi giorni ero già in spiaggia a godermi l’estate. Quando sono nato ho cominciato a pensare, pensavo a cose semplici ma era comunque pensare. Pensavo a mangiare e a giocare, a ridere e a piangere. Mi piaceva ridere perché quando lo facevo tutti intorno a me mi sorridevano. Ah che bei tempi…

[Giovanni M.]

In quello di Federico, invece, il ricordo inventato viene usato come finale, diventando una magnifica metafora della propria nascita.

Mi piacerebbe fare paracadutismo, ma dato che non l’ho mai fatto potrei scrivere una sorta di ricordo inventato, ci sta come idea: “La prima volta che ho fatto paracadutismo” di Federico Redegalli. Mi ricordo quando ho fatto paracadutismo per la prima volta, prima di saltare avevo una paura folle: il portellone si apre, luce verde, chiaramente non ero da solo ma ero legato ad un istruttore, lui salta, è stata una sensazione bellissima, il vento in faccia, il silenzio, l’adrenalina, le vertigini. Il paracadute si apre di colpo, ammiro un paesaggio maestoso, vedo le montagne prive di neve illuminate dalla luce forte e limpida del sole. Una volta atterrati avrei avuto voglia di farlo altre mille mila volte di seguito. Questa storia del paracadutismo mi fa pensare alla nascita, in effetti uno quando nasce viene catapultato nel mondo, e magari per arrivare senza farsi male deve usare un paracadute. Ora che ci penso quando sono nato non avevo mai assaggiato l’aria.

[Federico]

Da queste scritture, in particolare modo da quest’ultima, dove è forte l’aspetto metaletterario (commento che si alterna alla narrazione, addirittura ricordo inventato che si fa libro) si nota come il dato autobiografico sia indissolubilmente legato all’invenzione letteraria: Federico ha indossato la casa-maschera di Tappari e attraverso di essa è riuscito ad immergersi nel proprio passato per reinventarlo. Rileggendoli tutti insieme i testi di Alice, Giovanni Z., Matilde, Benedetta, Maria Vittoria, Giorgio, Giovanni M., Federico e tutti gli altri che non ho potuto per spazio mostrare, mi accorgo con gioia di essere riuscita a seguire l’esempio della buona Strega Glinda, mostrando alle mie alunne e ai miei alunni il meraviglioso potere della loro scrittura, e traghettandoli, come la grande anatra di Hansel e Gretel, dall’altra parte del fiume, verso la via di casa. Mi auguro che il viaggio che hanno intrapreso per ritornare a casa gli abbia fatto venire la voglia di ripartire come è successo alla Dorothy di Baum.

Scrivere, sì, per tornare a casa, ma anche per allontanarsene. Scrivere per intraprendere un nuovo viaggio.

Fotogramma da Gli anni in tasca, di François Truffaut (1976).

I brani letti ad alta voce in classe sono presi da:

- Massimiliano Tappari, Infanzia di un fotografo (2021)

- Silvia Vecchini, C’è questo in me (2019)

- Maria José Ferrada, Un albero, una gatta, un fratello (2019)

- Giusi Quarenghi, Io sono il cielo che nevica azzurro (2010)

- Luisa Mattia, W la libbertà (2009)

- Elena Soprano, Casa Demòn (2010)

- Ugo Cornia, Autobiografia della mia infanzia (2010)

- Roberto Denti, Il ragazzo è impegnato a crescere (2009)

- Bruno Tognolini, Doppio blu (2011)

- Arianna Squilloni, L’estate e tutto il resto (2016)

- Federica Iacobelli, La città è una nave (2011)

- Diego Malaspina, Miralat (2009)